Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.

[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]

=> http://lucschweitzer.over-blog.com/

20191213 – Cinéma

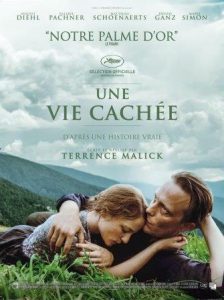

UNE VIE CACHÉE

Un film de Terrence Malick.

Ils ne furent pas nombreux, ceux qui, en Allemagne comme en Autriche, eurent l’audace de dire non, d’une manière ou d’une autre, à Hitler et au nazisme. Oser faire cela, il est vrai, c’était, fatalement, le payer de sa vie. En Allemagne, du côté de Munich, il y eut Sophie Scholl, son frère Hans et leurs autres compagnons de la Rose Blanche. En Autriche, il y eut le parcours exemplaire de Franz Jägerstätter, un paysan du village de Sainte Radegonde qui fut guillotiné le 9 août 1943 à la prison de Brandebourg à Berlin. Il faut observer que celles et ceux qui s’opposèrent à Hitler le firent toutes et tous au nom de leur foi chrétienne. Franz Jägerstätter a d’ailleurs été béatifié le 26 octobre 2007 à la cathédrale de Linz.

C’est donc de cet homme-là que Terrence Malick a choisi de raviver le souvenir. Après sa série de films plus ou moins expérimentaux conçus à la manière de poèmes, de méditations, voire de prières, films sublimes mais qui pouvaient déconcerter certains spectateurs, le réalisateur de The Tree of Life renoue avec une narration beaucoup plus classique, mais sans se délester pour autant de son style, reconnaissable entre tous. On retrouve donc, dans Une Vie cachée, le goût du cinéaste pour les voix off, sa propension à filmer la nature, ainsi que de nombreux gros plans sur les acteurs qui semblent presque filmés avec une focale trop courte (mais c’est, évidemment, un effet voulu), etc.

Le début est on ne peut plus caractéristique. Comme dans la plupart de ses films, Malick commence par filmer la nature d’une manière quasi édénique. En quelques plans, nous sommes conviés à goûter la vie à la montagne du fermier Franz Jägerstätter (August Diehl), de sa femme Fani (Valerie Pachner) et, bientôt, de leurs trois filles, ainsi que de quelques autres personnages, dont la belle-sœur de Franz qui est venue vivre avec eux. La vie de paysan est rude, certes, mais, au départ, tout est filmé dans une sorte d’innocence première, comme s’il fallait ainsi souligner d’autant plus, par contraste, l’irruption du mal absolu, qui ne tarde pas à paraître.

Nous en avions déjà été averti, il est vrai, dès l’ouverture, par des films d’archives montrant avec quel empressement de nombreux Autrichiens accueillirent l’hitlérisme. On pouvait espérer, néanmoins, que le petit village de Sainte Radegonde resterait préservé de cette folie. Il n’en est rien. Personne ne peut se targuer ni d’être neutre ni d’être indifférent. Franz, lui, ne tergiverse pas. Il fait d’abord ses classes, puis, de retour chez lui, ne peut ignorer qu’on va exiger de lui, comme de tout homme en âge de combattre, un serment d’allégeance au Führer. Mais, au nom de sa foi comme de son humanité, il lui est impossible de se résoudre à un tel engagement. Dans son village, il se fait aussitôt remarquer et ostraciser. Quand des nazis passent par là pour réclamer à chaque habitant sa contribution à l’effort de guerre, il est le seul à refuser.

Dès lors, sa détermination est telle que rien ne peut l’en détourner. C’est bien l’itinéraire d’un martyr que filme Malick, il n’y a pas de doute, mais sans ostentation, sans prêchi-prêcha, comme certains se plaisent à le reprocher au cinéaste, à la sortie de chacun de ses films, de manière totalement fallacieuse. Au contraire, il y a dans cet homme, tel qu’il est ici filmé, une sorte d’évidence ou de simplicité, comme si la sainteté allait de soi. Pour le détourner de sa voie, certains reprochent à Jägerstätter son orgueil, alors que c’est son humilité qui, au contraire, nous interpelle. Plusieurs interlocuteurs interviennent pour le faire changer d’avis, y compris l’évêque du lieu qui se réfère à saint Paul affirmant qu’il faut se soumettre aux autorités. Le maire du village, lui, affirme à Franz qu’il est plus coupable que les ennemis du pays, puisqu’il agit comme un traître. Plus tard, quand il est emprisonné, il est sournoisement invité à signer son acte d’allégeance à Hitler, quel que soit son sentiment profond, même si celui-ci est contraire à la déclaration écrite. On ne lui demande pas d’aimer le Führer, mais de parapher un document. « Ce n’est qu’un bout de papier, lui dit-on. En ton for interne, tu peux penser ce que tu veux. »

Mais Jägerstätter ne peut se résoudre à cette hypocrisie. Terrence Malick film l’obstination d’un homme dont la droiture morale est sans faille et qu’aucun raisonnement, aucune intimidation, aucune torture ne font plier. En cet homme, tout comme d’ailleurs en sa femme Fani, il y a une bonté qui semble naturelle et qui se traduit, entre autres, par une absence de jugement d’autrui. Même ses bourreaux, Franz ne les juge pas. Le cinéaste réussit le tour de force de filmer la bonté sans maniérisme, sans mièvrerie d’aucune sorte. Car la force de l’accusé, ce qui lui permet de tenir jusqu’au bout, jusqu’au don de sa vie, cette force, il la puise dans sa foi chrétienne, sans nul doute, mais aussi, c’est évident, dans l’amour qui l’unit à Fani. Leurs échanges épistolaires, superbes, interviennent en voix off, à plusieurs reprises au cours du film. Malgré les épreuves, le mépris des villageois, la séparation du couple, la dureté des travaux de ferme en l’absence de Franz, malgré l’issue fatale qui se profile, l’amour ne faiblit pas. Ceux qui affirment à Franz que son sacrifice ne sert à rien, qu’il ne modifiera en rien le cours de l’histoire, qu’il ne sera connu de personne, qu’il n’aura d’autre effet que de faire du mal à ses proches, ceux-là ne savent rien de la grandeur de l’amour. « L’amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L’amour ne passera jamais… », écrit saint Paul dans sa Première Lettre aux Corinthiens (13, 7-8). Les bourreaux de Jägerstätter avaient tout prévu, sauf cela. Une phrase de George Eliot, tirée du roman Middlemarch, phrase projetée sur l’écran à la fin du film, le dit aussi à sa manière et l’éclaire de sa douce lumière : « Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu’elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée ».

10/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20191208 – Cinéma

IT MUST BE HEAVEN

Un film de Elia Suleiman.

Vers la fin de ce film, alors qu’il est à New York, Elia Suleiman se retrouve, chez un producteur, en compagnie de l’acteur et réalisateur mexicain Gael Garcia Bernal. Après s’être entretenu au téléphone avec un interlocuteur de son projet de film, dont il est à peu près sûr qu’il n’aboutira pas, car on veut lui faire tourner en anglais un film sur les conquistadors, ce que bien sûr il refuse, ce dernier fait au producteur la présentation de son compagnon : « C’est un réalisateur palestinien », dit-il. Et il ajoute aussitôt : « Mais ses films sont drôles ». Cette seule réplique résume à peu près tout. Elia Suleiman, à la grande surprise de tous ceux à qui il propose ses projets de films, préfère la légèreté et le burlesque au drame ou à la tragédie. Du coup, on lui répond que certes ses scénarios sont intéressants, mais qu’ils ne sont décidément pas assez « palestiniens » !

Pour notre plus grand bonheur, en effet, Elia Suleiman désamorce tous les clichés. Quand il filme des personnages inquiétants, c’est en fin de compte, toujours, pour se diriger vers une pirouette ou une situation cocasse qui fait sourire. Dans ce film, sans doute son meilleur à ce jour, il se met donc lui-même en scène sous l’apparence d’une sorte de pierrot lunaire qui serait presque totalement mutique. Malgré de notables différences, cela rappelle monsieur Hulot, le personnage qu’interprétait si bien Jacques Tati et qui n’avait pas son pareil pour dénicher les petites drôleries de la vie. Elia Suleiman est du même acabit : il observe d’un œil amusé tout ce qui se déroule autour de lui pour en faire la substance de ses films.

Et cela fonctionne à merveille. Qu’il soit chez lui, à Nazareth, ou à la recherche d’un producteur à Paris, puis à New York, partout, il se délecte de « l’humaine comédie » : c’est le nom si bien trouvé d’une librairie parisienne, apparaissant, lors d’une des scènes, à l’écran. Quel que soit le lieu, Elia Suleiman fait figure d’étranger, y compris à Nazareth où il a affaire à un voisin envahissant qui ne se gêne pas pour venir cueillir les fruits de son citronnier. Y a-t-il un endroit où un Palestinien peut se sentir chez lui ? C’est la question que pose le film et dont Elia Suleiman voudrait connaître la réponse. À New York, il va jusqu’à consulter un tireur de cartes pour savoir s’il y aura un jour réellement une Palestine…

En attendant, le cinéaste préfère sourire plutôt que pleurer et le moins qu’on puisse dire, c’est que son humour est communicatif. Plutôt que de faire un film ouvertement politique, ne vaut-il pas mieux observer les bizarreries et les absurdités de la vie d’un œil amusé ? Les policiers parisiens se déplaçant sur des rollers, les promeneurs du jardin du Luxembourg à la recherche d’une chaise où s’asseoir, un oiseau au comportement facétieux, une femme de ménage de New York nettoyant un écran sur lequel défilent des mannequins, une femme portant des ailes d’ange et portant le message « free Palestine » poursuivie par des policiers à Central Park, etc. Les situations cocasses s’enchaînent avec bonheur. Il y a même des tanks qui surgissent inopinément à Paris.

Elia Suleiman s’amuse à regarder tout cela sans jamais dire un mot. Il n’y a qu’une exception à cette règle. Arrivé à New York, tandis qu’il voyage en taxi, le chauffeur lui demande d’où il vient. « De Nazareth. En Palestine. », répond Elia Suleiman. Le taximan est si surpris qu’il s’arrête pile, offre la course à son passager et téléphone à sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Je transporte un Palestinien ! De Nazareth ! Nazareth, tu te rends compte ? Comme Jésus de Nazareth ! ». Il y a de quoi être surpris, en effet ! Sauf si, avec Elia Suleiman, on considère que le monde entier ressemble, d’une certaine façon, à la Palestine !

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20191122 – Cinéma

LES ÉBLOUIS

Un film de Sarah Suco.

Les plaintes ou révélations compromettantes concernant des membres de l’Église, mais aussi, parfois, des communautés tout entières faisant partie de l’Église catholique ont été si nombreuses et si convaincantes depuis quelque temps que cette dernière a enfin entrepris non seulement d’examiner en profondeur son propre fonctionnement mais de le remettre en cause si nécessaire. Disons, pour être exact, que de timides réformes sont en cours, mais que bien du chemin reste encore à parcourir. Or cette trajectoire, dont on espère qu’elle aboutira à de grands changements structurels, est accompagnée, de temps à autre, par la sortie de films qui viennent à point nommé témoigner à leur façon des dégâts commis sur des personnes vulnérables du fait de dérives inquiétantes, provenant d’individus ou de groupes, au sein de communautés catholiques. Il y a quelques mois, nous avions grandement apprécié Grâce à Dieu, le remarquable film de François Ozon. Aujourd’hui, avec Les Éblouis, la réalisatrice du film, Sarah Suco, entreprend de raconter des éléments de sa propre histoire au temps de sa prime adolescence dans une communauté de mouvance charismatique.

De ce fait, même les quelques scènes qui pourraient paraître excessives s’intègrent parfaitement dans un récit tout à fait cohérent que la cinéaste a soigneusement évité de rendre trop tendancieux. Ce n’est pas un film à charge, mais bien plutôt une œuvre dont le but est d’inviter à la vigilance : comment faire pour que des communautés comme celle dont il est ici question soient rapidement mises dans l’incapacité de nuire ? Ce qu’on voit à l’écran est assez ahurissant, sans nul doute, mais, très certainement, véridique. Car, malheureusement, il est avéré que des communautés de cette sorte, qu’on appelait, dans les années 70 et 80, communautés nouvelles, et qu’on présentait volontiers comme des modèles de la nouvelle évangélisation, il est avéré qu’elles ont pu prospérer, bien souvent nanties de la bénédiction des plus hautes autorités de l’Église. Or de nombreux témoignages nous obligent aujourd’hui à regarder la réalité dans toute sa laideur : beaucoup de ces communautés nouvelles ont été le théâtre de dérives sectaires, leurs membres et, bien souvent, leur fondateur ou leur guide se livrant à des abus de pouvoir, si ce n’est à des abus d’ordre sexuel.

Dans le film, c’est toute une famille, à commencer par la mère (Camille Cottin), qui se laisse séduire par une communauté à tendance charismatique et son berger (Jean-Pierre Darroussin). Au début, comme toujours dans ce genre d’histoire, tout paraît irrésistiblement attirant : les membres de la communauté semblent toujours joyeux, ils partagent tout, ils aident les pauvres, etc. Un petit monde idéal, en somme, pour une mère de famille quelque peu fragile, comme celle dont il est question dans le film. Elle n’a pas trop de peine à y entraîner son mari (Éric Caravaca), un brave homme qui se laisse persuader que cette vie nouvelle sera bénéfique pour les siens et pour lui. Quant aux quatre enfants, ils n’ont pas le choix, il faut bien qu’ils suivent leurs parents. Mais c’est une fois qu’ils sont admis dans la communauté que commencent les insinuations et les contraintes, le plus souvent, d’ailleurs, en sauvegardant une apparence de bienveillance. Camille (formidable Céleste Brunnquell), l’aînée des enfants, une adolescente de treize ans, est invitée à ne plus participer à l’école de cirque où elle était pourtant si fière d’exercer ses talents. Mais cette activité (qui implique le corps, bien évidemment) déplaît au berger qui y décèle quelque chose de malsain, voire de diabolique. Car la grande affaire, quand on fait partie de la communauté, c’est de débusquer le diable. Pour ce faire, il faut changer de vie. Cela va même jusqu’à porter une tenue réglementaire (que Camille, quand elle va au collège, remplace par un jean qu’elle a caché dans une armoire électrique désaffectée).

S’il ne s’agissait que de petites brimades de cette sorte, ce serait peut-être supportable. Mais c’est un véritable système, fermé sur lui-même, qui se met en place insidieusement et qui oblige à se couper d’autrui, y compris de sa propre famille. Le berger est obligé de tolérer que les enfants soient scolarisés, mais c’est pour mieux exercer son emprise lorsque ceux-ci sont de retour. L’ascendant est tel que c’en est parfois effarant et comique en même temps : ainsi quand les membres de la communauté se mettent à bêler comme des brebis pour appeler leur berger. Mais le pire advient lorsque ce dernier estime qu’il faut chasser le diable à coup d’exorcismes en « priant sur » la personne soupçonnée de s’adonner au mal. On ne prie pas pour quelqu’un, chez ces gens-là, mais sur quelqu’un, ce qui indique à quel point s’exerce un système de domination. Quant aux prières d’exorcisme, sur lesquelles la réalisatrice se garde judicieusement de s’attarder, elles suffisent à indiquer combien ces procédés sont illusoires. Avec de telles méthodes, on peut faire « remonter » du passé ce qu’on veut et, en particulier, des affabulations. Pourtant le mal radical, celui qui s’en prend aux enfants, est présent, au sein de la communauté, et il n’est pas nécessaire de le chercher dans le passé en se livrant à de sinistres et fallacieuses prières d’exorcisme. C’est Camille qui le débusque avec horreur et qui, ne pouvant réussir à convaincre sa mère, décide courageusement de protéger ses frères et sa sœur en les éloignant du péril.

En vérité, comme elle l’explique dans une interview donnée au Parisien, Sarah Suco, la réalisatrice, a passé dix années de sa vie, de 8 à 18 ans, dans une communauté de cette sorte, jusqu’à ce qu’elle décide de s’enfuir de ce lieu. Quant à son film, elle a attendu bien des années pour le réaliser, préférant sagement laisser d’abord sa colère s’apaiser. Elle explique aussi que ce qu’elle a choisi d’y montrer ne représente que 5% de la réalité de ce qu’elle a vécu. Elle n’a pas voulu faire un film d’horreur mais témoigner posément et mettre ainsi en vigilance, car des communautés comme celle qui apparaît dans le film, il en existe malheureusement encore. Quoi qu’il en soit, le film est une grande réussite et on ne peut le voir sans être remué aux entrailles.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20191106 – Cinéma

Ma critique de « J’accuse » de Roman Polanski. Les accusations dont fait l’objet le réalisateur sont l’affaire de la justice dont on peut que souhaiter qu’elle puisse un jour se prononcer. Pour ce qui concerne le film, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une oeuvre magistrale.

J’ACCUSE

Un film de Roman Polanski.

Le sujet de l’affaire Dreyfus n’avait curieusement été évoqué jusqu’à présent que dans un nombre restreint de films. Il en est question, par exemple, dans La Vie d’Émile Zola (1937) de William Dieterle. Il y eut aussi un téléfilm d’Yves Boisset en 1995. Pas grand-chose d’autre, si ce n’est, tout de même, un court-métrage de Georges Méliès qui, en 1899, se prononçait clairement et courageusement en faveur du capitaine injustement condamné. Un tel sujet ne pouvait pas manquer cependant, un jour ou l’autre, de faire l’objet d’un grand film et c’est, sans aucun doute, le cas aujourd’hui.

Roman Polanski ne se contente d’ailleurs pas de reconstituer méticuleusement quelques grands moments de l’affaire en question, avec un souci des moindres détails qui force l’admiration, mais il opte pour un point de vue qui n’a rien d’anodin, puisque c’est celui de l’homme à cause de qui (ou grâce à qui) il y eut, à proprement parler, une affaire Dreyfus. Sans cet homme-là, sans le colonel Marie-Georges Picquart, magistralement incarné à l’écran par Jean Dujardin, il est fort probable que l’injuste condamnation du capitaine Dreyfus (interprété par Louis Garrel) n’aurait pas eu de retentissement autre qu’éphémère et n’aurait pas provoqué de scandale.

Ce point de vue est d’autant moins banal que cet homme n’est pas dénué, loin s’en faut, des préjugés de son temps, allant jusqu’à professer, quand l’occasion s’y prête, des convictions antisémites. Or c’est ce même individu qui, promu chef de la section de statistiques du renseignement militaire, acquiert, en examinant un certain nombre de documents, la certitude que le capitaine Dreyfus est innocent du crime de haute trahison pour lequel il a été condamné et déporté sur l’île du Diable (où l’on va jusqu’à lui mettre les fers aux pieds, alors qu’il est impossible de s’évader d’un tel lieu). De plus, non seulement Picquart peut prouver l’innocence de Dreyfus, mais il débusque le véritable coupable en la personne du commandant Esterhazy.

Les preuves sont largement suffisantes, mais elles embarrassent l’État-Major, autrement dit les hauts gradés qui n’ont pour seul souci que de protéger l’institution dont ils sont les représentants. Une telle préoccupation est d’ailleurs partagée par la plupart des militaires, pour qui seule compte l’obéissance aux supérieurs, même si c’est au prix d’une injustice et d’un mensonge. C’est le cas, en particulier, du commandant Henry (Grégory Gadebois) qui apparaît, à l’écran, comme l’exact opposé de Picquart. Pour l’un, seuls comptent l’obéissance aux ordres et la protection de l’institution, alors que pour l’autre, c’est la recherche de la vérité qui l’emporte sur toute autre considération. Dans cette perspective, même si Picquart reste encombré de préjugés antisémites, malheureusement partagés par beaucoup de ses contemporains, il s’impose comme une figure exemplaire. Bientôt rejoint dans son combat par plusieurs personnalités, dont Georges Clémenceau et, bien sûr, Émile Zola, il n’a de cesse, même au risque de sa propre sécurité, de faire éclater la vérité au grand jour.

Les sinistres cris de haine antisémite que la foule, rassemblée le jour de la dégradation militaire de Dreyfus, éructait éhontément n’ont malheureusement pas fini de se faire entendre. Des enragés de même espèce vandalisent des magasins et brûlent les livres de Zola après qu’il ait fait paraître son fameux article dans L’Aurore. Néanmoins, sans qu’il soit nécessaire de parler d’héroïcité, ce qu’évite le film de Polanski, on ne peut qu’être impressionné par la conscience morale d’un homme comme Picquart, tout comme on ne peut qu’être choqué par la malhonnêteté des chefs militaires. Le petit monde étriqué, sale, empuanti, que découvre Picquart quand il est nommé aux renseignements militaires en dit long sur l’état de délabrement, physique et moral, d’une certaine France de ce temps-là. Roman Polanski a parfaitement réussi à le recréer, tout comme il nous interpelle, qui que nous soyons et quelle que soit l’institution dont nous sommes les membres. Quelle est notre préoccupation première ? La sauvegarde de l’institution, quel que soit le prix à payer ? Ou la passion de la vérité, même quand elle fait vaciller l’institution ?

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20191106 – Cinéma

J’AI PERDU MON CORPS

Un film de Jérémy Clapin.

Le thème de la main coupée n’a rien d’inédit. Gérard de Nerval en avait fait le sujet d’une nouvelle (La Main enchantée) qui fut adaptée au cinéma par Maurice Tourneur en 1943 sous le titre de La Main du Diable. Il y eut aussi Les Mains d’Orlac, roman mi-policier mi-fantastique écrit par Maurice Renard et adapté quatre fois au cinéma. Or le film d’animation de Jérémy Clapin, film déjà acclamé à Cannes où il a reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique ainsi qu’à Annecy où lui ont été décernés deux Prix, ce film donc renouvelle l’approche du thème en question. Sans lui enlever son caractère fantasmagorique (difficile de faire autrement quand on met en scène une main coupée en mouvement), le cinéaste insiste sur un autre aspect, celui de la quête, de la recherche irrépressible de ce qui manque, autrement dit le corps dont dépendait la main en question. Pas de magie comme chez Nerval ni d’affaire criminelle comme chez Maurice Renard, mais la nécessité impérieuse de retrouver le corps perdu.

De ce fait, dès le début du film, on est impressionné, car la main, symbole identitaire très fort, ne se contente pas d’agiter ses doigts, mais elle se met en mouvement, s’échappe du laboratoire où elle est conservée et entreprend un périple périlleux pour aller à la rencontre du corps dont elle a été retranchée. L’organe semble être doté d’une volonté propre, ce qui ne peut manquer de déconcerter mais qui, pourtant, s’impose rapidement comme une sorte d’évidence. De quoi est capable une main toute seule, coupée des autres membres ? J’allais dire qu’elle n’a qu’une chose en tête, ce qui est absurde pour une main, et pourtant la vérité est de cet ordre : c’est comme si elle avait une pensée propre ou, en tout cas, un désir, se traduisant par l’obsession de la quête du corps manquant, ce qui fait qu’elle prend tous les risques et affronte tous les dangers, entre autres ceux du métro où elle manque de se faire écrabouiller puis dévorer par des rats !

Mais le film ne se cantonne pas à nous faire haleter en suivant les déambulations de la main. Il nous raconte aussi, en parallèle, l’histoire de Naoufel et de Gabrielle. Le premier, quand il était un petit garçon, rêvait d’être à la fois pianiste et cosmonaute ! Les deux, oui ! Malheureusement, une fois devenu un jeune homme obligé de résider chez un oncle du fait du décès de ses parents, ses ambitions sont réduites à néant. Il n’a pour tout travail que de faire le livreur de pizzas. Or c’est précisément grâce à cet emploi qu’il fait la rencontre de Gabrielle. Une rencontre qui ne se concrétise que par étapes car, au départ, le garçon, arrivé très en retard à l’adresse de Gabrielle à qui il devait livrer une pizza, n’a droit à rien de plus qu’à la voix de cette dernière, par interphone interposée. Cela donne lieu à une scène assez longue qui est, sans doute, l’une des plus belles, des plus réussies, des plus émouvantes du film.

Le seul son de la voix de Gabrielle suffit à changer la vie de Naoufel. Il n’a dès lors qu’une obsession, qui est de faire la connaissance de la jeune fille. Sa quête lui donne l’occasion de trouver un nouvel emploi chez l’oncle de Gabrielle, un emploi dans la menuiserie, bien plus valorisant que celui de livreur de pizza. Quoi qu’il en soit, pour les deux jeunes gens, commence l’histoire de la quête de l’autre. On le comprend, dans ce film, il n’est question que de cela : la main recherche son corps manquant tout comme Naoufel et Gabrielle, malgré leurs déboires, se recherchent l’un l’autre. Comment ces histoires finissent par n’en faire qu’une seule, je ne le précise pas pour ne pas divulgacher, comme disent les Québécois.

Ce qui est sûr, c’est que ce film surprenant, audacieux, mérite amplement les Prix qui lui ont été décernés. Il s’encombre de peu de dialogues, mais est servi par la beauté des images, leur précision et leur poésie. Quant au thème, ne nous rejoint-il pas tous d’une manière ou d’une autre dans la mesure où nous recherchons, nous aussi, une part manquante dont nous avons besoin pour nous épanouir ?

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20191023 – Cinéma

SORRY WE MISSED YOU

Un film de Ken Loach.

À 83 ans, Ken Loach a encore de l’ardeur à revendre et il ne manque pas de combats à mener. Il n’est pas du genre à baisser les bras. Avec son complice scénariste Paul Laverty, il persiste, à juste titre, à dénoncer les dérives du système capitaliste et, en l’occurrence, avec ce nouveau film, de l’ubérisation de la société. Et, comme quasiment toujours, en ne faisant appel qu’à des acteurs non professionnels dont les rôles, du coup, ressemblent beaucoup à ce qu’ils sont dans la vie.

À Newcastle, Ricky et Abby croulent sous les dettes et se demandent s’ils pourront un jour avoir une vie meilleure, non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs deux enfants, Seb et Liza. Abby a beau avoir un travail stable en tant qu’aide à domicile, son petit salaire ne suffit pas pour les besoins de la famille. Quant à Ricky, il n’a réussi, jusqu’à présent, qu’à passer d’un job mal payé à un autre. Mais un avenir plus heureux se profile, c’est en tout cas ce qu’il imagine, le jour où il se propose de devenir chauffeur livreur à son compte tout en travaillant pour une plateforme numérique. Or ce travail nécessitant l’achat d’une camionnette, il faut que Abby accepte de vendre son seul bien, sa voiture, et que, dorénavant, elle fasse ses trajets au moyen des bus. Elle se résigne, en ne songeant qu’au mieux-être de sa famille.

Dès lors, c’est une sorte d’engrenage du malheur qui se met en branle. Toutes les perspectives d’amélioration envisagées par Ricky s’effondrent les unes après les autres. Le travail de chauffeur livreur se révèle des plus précaires et des plus harassants. C’est comme si on y était à la merci d’une machine dictant ses ordres. Il y a bien un contremaitre, mais lui-même n’est qu’un rouage d’un système qui le dépasse : il en est lui-même une victime tout en se croyant tenu de se conduire comme un bourreau envers les employés. Du coup, du fait de conditions de travail astreignantes, Ricky n’a presque plus de temps à consacrer à sa famille. De son objectif initial, qui était d’apporter du mieux-être à ses proches, il ne reste rien. Pire encore, puisque Abby, obligée de faire ses déplacements en transports en commun, se fatigue, elle aussi, beaucoup plus qu’avant. Quant aux deux enfants, livrés à eux-mêmes, c’est peu de dire qu’ils ne vont pas bien. Seb, en particulier, déserte de plus en plus l’école, préférant se livrer à sa passion pour les tags. Un couple, qui ne songeait qu’à assurer sa subsistance et celle de ses enfants, s’est engagé dans un processus qui les broie.

On dira peut-être qu’il n’y rien de très nouveau, que c’est du pur Ken Loach et c’est vrai. Mais on peut aussi et surtout être reconnaissant à ce dernier. Parmi tous les cinéastes d’aujourd’hui, il reste l’un de ceux qui met le mieux en évidence les faillites de la machine capitaliste qui ne s’encombre pas de sentiments lorsqu’elle écrase ceux qu’elle utilise à ses fins de rentabilité. Et peut-être aussi que, grâce à Ken Loach, nous ne regarderons plus du même œil le livreur nous apportant à domicile le produit que nous avons commandé sur internet !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20191007 – Cinéma

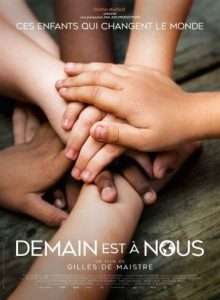

DEMAIN EST À NOUS

Un film de Gilles de Maistre.

Haro sur Greta Thunberg ! Tel semblait être le mot d’ordre des éditorialistes de la télévision et d’un bon nombre d’intervenants et de spécialistes de tout poil, ces derniers temps, tous unis dans une même antipathie envers la jeune militante suédoise. Il n’y avait pas de qualificatifs assez méprisants, voire assez vindicatifs, pour désigner l’adolescente ayant osé prendre son bâton de pèlerin pour interpeller les grands de ce monde, pour leur rappeler leurs devoirs et leurs engagements pour la sauvegarde de la planète. Les intellectuels eux-mêmes (ou soi-disant tels) y sont allés de leurs couplets anti-Thunberg ! Quel spectacle pitoyable que ces journalistes, que ces philosophes, que ces Onfray, Ferry, Bruckner et autres Finkielkraut crachant leur fiel sur une enfant ! En voulant la décrédibiliser, qu’ont-ils fait sinon de se discréditer eux-mêmes. En affirmant que c’est aux adultes qu’il convient de sauver le monde et non aux enfants, Luc Ferry a démontré l’étroitesse de sa pensée, rejoignant la cohorte des « penseurs » incapables de descendre de leur piédestal pour penser, ne serait-ce qu’un instant, à hauteur des petits de ce monde, voire à hauteur d’enfant !

Demain est à nous, le film de Gilles de Maistre, arrive à point nommé pour montrer qu’on a bien tort, quand on est adulte, de dénigrer les enfants. Non seulement on a tort, mais on serait bien avisé de les écouter, eux, et de suivre leur exemple, plutôt que de se laisser séduire par « les sages et les savants » ! Ils ont beau jeu, les Onfray, Ferry, Bruckner et autres Finkielkraut de déconsidérer les enfants. Quand la terre sera invivable, il est probable qu’ils ne seront plus de ce monde. Mais ce sont ceux qui, aujourd’hui, sont des enfants qui auront à subir les effets de nos inerties.

Or, ce qui est remarquable, c’est que, nonobstant toutes les raisons de baisser les bras, le film de Gilles de Maistre regorge d’espoir. Si tout n’est pas perdu, s’il y a des raisons de croire à une vie meilleure, ce n’est certes pas grâce aux philosophes, mais, n’en déplaise à Luc Ferry et consorts, grâce aux enfants ! Le réalisateur en a trouvé aux quatre coins de la planète, oui, des enfants qui, tout comme Greta Thunberg (qui apparaît très brièvement dans le film), prennent des engagements, trouvent des idées, les mettent en œuvre, pour la préservation de la planète et pour le bien d’autrui.

En France, à Cambrai, Arthur, 10 ans, récolte de l’argent grâce à la vente de ses peintures afin d’apporter du secours aux sans-abris de sa ville. En Inde, à New-Delhi, voici Heena qui a eu l’idée de créer un journal promouvant la scolarisation des enfants des rues obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. À Los Angeles, c’est Khloe, 11 ans, qui se bat pour le mieux-être des sans-abris. Au Pérou, à Arequipa, José Adolfo a eu l’idée géniale, dès l’âge de 7 ans, de créer une banque solidaire basée sur la récolte et le recyclage des déchets. En Afrique du Sud, Hunter est un garçon audacieux qui lutte pour la sauvegarde des rhinocéros menacés d’extinction à cause du braconnage. En Allemagne, voici Felix qui s’engage corps et âme pour le reboisement. En Guinée, c’est Hadja, une courageuse fillette de 12 ans qui ose s’opposer aux mariages forcés des jeunes filles mineures, coutume encore funestement fréquente dans son pays. En Bolivie, Peter, Jocelyn et Kevin se battent pour les droits des enfants obligés de travailler (parfois au fond des mines) malgré leur jeune âge.

Tels sont les enfants que Gilles de Maistre est allé rencontrer et filmer, illustrant de manière admirable, je trouve, l’encyclique Laudato Si du pape François. Et n’allons pas croire que la liste est exhaustive. Partout, des enfants osent prendre des engagements et les tenir, là où, souvent, les adultes sont beaucoup plus défaillants qu’eux. En les voyant, il me venait à l’esprit que Louis Aragon (et Jean Ferrat à sa suite, puisqu’il a mis cela en chanson) s’est fourvoyé lorsqu’il a affirmé que « la femme est l’avenir de l’homme ». Non, c’est l’enfant (quel que soit son sexe) qui est l’avenir de l’homme (ou, si l’on préfère, de l’humain) ! S’il y a quelque chose à sauver sur notre terre avant qu’il ne soit trop tard, cela viendra (cela vient !) de l’impulsion des enfants. Cela ne fait pour moi aucun doute.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190927 – Cinéma

AU NOM DE LA TERRE

Un film de Edouard Bergeon.

« D’après une histoire vraie », est-il indiqué au commencement du film. Elle est d’autant plus vraie, en effet, cette histoire, que, lorsque le film s’achève, une autre indication affichée sur l’écran nous révèle que le réalisateur a entrepris de raconter l’histoire de sa propre famille, la sienne, celle de sa mère et de sa sœur et, surtout, celle de son père. Celui-ci, nommé Pierre Jarjeau dans le film, porte les traits de Guillaume Canet et la première scène nous le montre, le crâne très dégarni et les traits fatigués, l’air d’être au bout du rouleau, tandis qu’il titube en parcourant un sillon d’un champ labouré.

Que s’est-il passé pour que cet homme soit dans un tel état ? C’est ce que le réalisateur se propose aussitôt de relater. Bien des années plus tôt, au début des années 70, Pierre s’en revient à la ferme familiale après avoir séjourné aux Etats-Unis dans un ranch du Wyoming. Il est beau, entreprenant, il retrouve Claire (Veerle Baetens), sa fiancée, et ne tarde pas à acheter l’exploitation à Jacques (Rufus), son père. Ce dernier, homme intraitable qui n’a que le mot « travail » à la bouche, ne lui fait pas de cadeau. Pierre devra lui verser des mensualités durant de longues années. Mais qu’à cela ne tienne ! Pierre est vigoureux, il ne rechigne pas à la peine, il ne doute pas de sa réussite.

Le film nous transporte alors vingt années plus tard, vingt années dont on peut supposer qu’elles ont été heureuses. Pierre et Claire ont eu deux enfants : Thomas (Anthony Bajon), déjà assez grand pour donner un sérieux coup de main à son père tout en espérant devenir ingénieur agronome, et Emma (Yona Kervern). Malheureusement, les années du bonheur sont passées et commence le temps de l’épreuve. Pierre est incité à se moderniser, à s’agrandir toujours plus et les dettes commencent à s’accumuler de façon inquiétante. Claire, qui s’occupe de la comptabilité, s’alarme. Malgré cela, Pierre se laisse convaincre de faire bâtir un nouveau hangar pour y installer un élevage de poulets. Ce qui veut dire, concrètement, davantage de dettes et davantage de travail. Et pas question de demander du secours à son père ! Pierre est trop fier et son père trop inflexible.

C’est une véritable descente aux enfers qui commence alors. Des soucis sans fin, un travail exténuant, sans compter les produits dangereux qu’il faut manipuler, conduisent inévitablement à de sérieux ennuis de santé. Quand un incendie ravage un des hangars, cela ressemble à la fin d’un monde. Pierre ne s’en remettra pas. Il sombre irrépressiblement dans la neurasthénie, au point non seulement de se mettre en danger lui-même, mais d’être menaçant pour ses proches. C’est une famille entière qui croule sous le désastre. Impuissante, Claire, la mère, en est réduite à écrire ses angoisses sur un calendrier, comme si elle tenait le journal de la catastrophe. Quant à Thomas (joué par l’impressionnant jeune acteur dont on avait déjà apprécié le talent dans La Prière (2018) de Cédric Kahn), il se dépense sans compter pour tenter de sauver son propre père, avec l’énergie du désespoir.

On le sent de bout en bout, Edouard Bergeon a mis tout son être, toutes ses tripes pourrait-on dire, pour la réalisation de ce film. L’œuvre est poignante, elle rend hommage non seulement à sa propre famille, mais aux nombreux paysans qui, chaque année, poussés au désespoir, finissent par se suicider. Un texte affiché sur l’écran, à la fin du film, nous rappelle qu’en France, il y en a un, en moyenne, chaque jour. Bouleversant.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190920 – Cinéma

UN JOUR DE PLUIE À NEW-YORK

Un film de Woody Allen.

Interdit de projection aux États-Unis du fait d’un litige avec Amazon, détenteur des droits du film outre-Atlantique, et de rumeurs diffamatoires concernant son contenu, Un jour de pluie à New-York peut néanmoins être programmé en Europe et vient enfin de sortir sur nos écrans. C’est d’autant plus réjouissant qu’il s’agit, sans nul doute, d’un grand cru. À 83 ans, malgré son impressionnante filmographie, à quoi s’ajoutent aujourd’hui l’accusation d’agression sexuelle dont il fait l’objet et qui, selon lui, est calomnieuse, le cinéaste n’a manifestement rien perdu ni de ses talents de metteur en scène ni de ses capacités de création. Qu’on le veuille ou non, il demeure un grand cinéaste.

Preuve en est ce film qui raconte l’aventure new-yorkaise d’un couple d’étudiants d’une petite université du Nord-Est des États-Unis. Lui porte un nom improbable qui ouvre, à lui seul, des perspectives alléchantes : il se prénomme Gatsby comme le personnage de Fitzgerald et se nomme Welles comme le réalisateur génial de Citizen Kane (1946) et est interprété par l’acteur Timothée Chalamet. Elle se prénomme plus prosaïquement Ashleigh (avec gh, elle tient à le préciser), porte le nom d’Enright et elle a la grâce et la fraîcheur de l’actrice Elle Fanning. Or cette dernière a réussi à obtenir, pour le journal de sa fac, une interview d’un cinéaste de renom de New-York. Bien décidé à profiter de cette aubaine pour passer du bon temps avec son amoureuse, Gatsby se propose pour l’accompagner.

Bien évidemment, une fois sur place, rien ne se déroule comme prévu. L’interview avec le grand cinéaste (Liev Schreiber) a bien lieu, mais sous le signe de l’insatisfaction. L’homme n’est pas content de sa dernière réalisation et tient à démontrer à Ashleigh que son mécontentement est fondé en la conviant à une projection. Du coup, au lieu de poursuivre son séjour à New-York, comme cela avait été programmé, avec Gatsby, la jeune femme se trouve non seulement séparée de ce dernier mais, au gré du hasard, et du fait de sa naïveté, devient tour à tour la compagne de Ted Davidoff (Jude Law), un scénariste découvrant que sa femme le trompe avec son meilleur ami, puis de Francisco Vega (Diego Luna), un acteur de renom qui n’est pas insensible à son charme, c’est le moins qu’on puisse dire. De son côté, Gatsby n’est pas en reste : séparé de son amoureuse, il fait la rencontre, sur un tournage, de Chan (Selena Gomez), la petite sœur d’une de ses ex, une jeune femme d’un grand charme qui, pour les besoins du film, doit l’embrasser à pleine bouche ! Plus tard, il a affaire à une escort-girl, à qui il propose, pour une grosse somme, d’essayer de se faire passer pour quelqu’un d’autre.

Que ce soit dans le registre de l’émotion ou que ce soit dans celui du burlesque, le film étincelle d’inspiration et, parfois, de malice. C’est le cas, par exemple, lorsque Woody Allen met en scène un jeu de cache-cache dans un musée où, au milieu des pièces égyptiennes, Gastby tente d’échapper à une rencontre qu’il juge importune. L’émotion, elle, affleure souvent, mais toujours de manière discrète, sous une apparence de légèreté, un peu comme dans le théâtre tchekhovien. À cela s’ajoute, comme une cerise sur le gâteau, de multiples références, plus ou moins explicites, à de grands films de l’âge d’or d’Hollywood, comme La Griffe du Passé (1949) de Jacques Tourneur. Or c’est précisément le fil rouge du film que la question du temps, passé, présent, futur… Une journée à New-York, journée marquée aussi par le temps qu’il fait, puisqu’il pleut abondamment, une journée suffit à chambouler les existences et redistribuer les cartes. C’est plus ou moins vrai de tous les protagonistes du film d’ailleurs, y compris, par exemple, de la mère de Gastby qui fait à ce dernier d’étonnantes confidences sur son passé. Quant au futur, un peu comme dans Elle et Lui (1939 et son remake de 1957) de Leo McCarey, il se laisse entrevoir à l’occasion d’un rendez-vous dans un endroit précis de New-York, près d’une horloge précisément. Mais qui sont donc les deux protagonistes qui s’y retrouvent ? Mystère, mystère… Pour le savoir, précipitez-vous donc vers vos salles de cinéma et délectez-vous en regardant ce film !

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190911 – Cinéma

JEANNE

Un film de Bruno Dumont.

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits », dit Jésus en s’adressant au Père dans l’évangile de Luc (10, 21). C’est probablement la citation des évangiles qui convient le mieux au nouveau film de Bruno Dumont, deuxième partie de son diptyque sur Jeanne d’Arc. A sa sortie en septembre 2017, le premier volet, sur l’enfance de la bergère de Domrémy, avait surpris par son dépouillement et ses audaces stylistiques. Les scènes chantées, sur une musique tonitruante d’Igorrr, donnaient au film un côté déjanté qui pouvait rebuter certains. Pour ma part, j’avais été séduit, ne serait-ce que parce que le réalisateur avait puisé son inspiration chez Charles Péguy et avait réussi, nonobstant les ruptures de ton dues à la musique, à donner au film une expression et un contenu faisant songer aux mystères tels qu’on les proposait au Moyen-Âge, par exemple sur le parvis des églises. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, qui s’accordait à merveille avec les textes de Péguy.

Cette analyse reste pertinente pour ce qui concerne le film qui sort aujourd’hui, même si, par la force des choses, celui-ci apparaît un peu moins dépouillé que le premier volet. Comme il s’agit, cette fois-ci, de mettre en scène Jeanne au cours des batailles puis au cours de son procès, il a fallu filmer des hommes en armes, des chevaux caparaçonnés, des hommes d’Eglise avec leurs vêtements de fonction et, dans la deuxième partie, user du décor grandiose d’une cathédrale (Amiens ?), ce qui donne lieu à de superbes prises de vue. Cela étant dit, Bruno Dumont ne s’encombre, pas plus que dans le Jeannette de 2017, de la vraisemblance des décors : les scènes de guerre sont toutes filmées dans le paysage de dunes qui avait déjà servi pour le film précédent et, lorsque Jeanne est filmé dans sa prison, en fait de cellule elle est enfermée derrière la grille d’un bunker ! Si, au premier abord, Jeanne peut sembler moins insolite que Jeannette, ce n’est qu’apparence. Le film qui sort aujourd’hui est tout aussi audacieux que le précédent, et il est encore plus séduisant, ne serait-ce que parce que c’est à Christophe qu’a été confiée la musique de ce deuxième volet et non plus à Igorrr. Or, toutes les parties musicales de Jeanne comptent parmi les grandes réussites du film (et réservent une belle surprise lorsque le visage jusque là caché d’un des juges de la pucelle se relève et montre son identité). On ne peut qu’être subjugué, par exemple, lorsque, alors que doit avoir lieu une bataille, on assiste, en guise de combat, à un étonnant ballet équestre. C’est une des séquences les plus admirables du film.

C’est donc un mystère qu’a, à nouveau, filmé le réalisateur, mettant sur les lèvres des différents protagonistes les mots de Péguy. Un mystère d’autant plus insondable et d’autant plus fascinant que c’est celui de Jeanne en personne. Jeanne qui a gardé un cœur d’enfant. Ce mystère de l’enfance spirituelle, Bruno Dumont a eu l’idée sublime de le confier à la même toute jeune actrice qui jouait dans Jeannette : Lise Leplat Prudhomme. Une interprète d’une dizaine d’années pour jouer le rôle de Jeanne d’Arc ? Cela n’a rien de saugrenu, non, au contraire, c’est une idée que je trouve éblouissante. Dès la première partie du film, on le ressent très fortement chaque fois qu’apparaît celui qui est l’exact contraire de Jeanne : Gilles de Rais, dont on connaît le funeste destin. Et, bien sûr, dans la deuxième partie du film, plus austère parce que consacrée au procès, ce sont les juges, évêques et théologiens, qui, par contraste avec Jeanne, exposent les visages de ceux qui ont renié, rejeté, foulé au pied, la grâce de l’enfance : les chefs, les censeurs, les arrogants n’éprouvant que dédain pour celle qu’ils ont juré de déclarer hérétique afin de la faire mettre au bûcher. L’un d’eux, lors d’une des dernières scènes du film, semble presque devenu fou. Comme l’écrivait si bien Georges Bernanos dans un texte que j’ai cité récemment dans sa totalité sur mon blog : « Il y a un complot des grandes personnes contre l’enfance, et il suffit de lire l’Evangile pour s’en rendre compte. Le Bon Dieu a dit aux cardinaux, théologiens, essayistes, romanciers, à tous enfin : « Devenez semblables aux enfants. » Et les cardinaux, théologiens, historiens, essayistes, romanciers, répètent de siècle en siècle à l’enfance trahie : « Devenez semblable à nous. » ». On ne peut mieux résumer, me semble-t-il, le propos du nouvel et admirable film de Bruno Dumont.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190906 – Cinéma

FOURMI

Un film de Julien Rappeneau.

En 2015, la sortie de Rosalie Blum avait révélé les talents de réalisateur de Julien Rappeneau dans le registre d’un cinéma de type populaire qui n’en reste pas moins exigeant sur les plans de la finesse du scénario et de l’écriture des personnages, entre autres qualités. Les mêmes compétences sont présentes dans le film qui sort aujourd’hui, un film dont l’action se déroule au sein d’un petit club de football, un film qui raconte une histoire presque simple, mais qui n’en réserve pas moins mille trésors d’émotion et d’intelligence du propos.

Dans ce petit club, se trouve Théo (Maleaume Paquin), un garçon de 12 ans qui, malgré sa petite taille (qui lui vaut le surnom de Fourmi), brille sur le terrain. Flanqué de Laurent (François Damiens), un père qui ne manque pas une occasion de venir le soutenir au point d’en être encombrant (d’autant plus qu’il a de sérieux problèmes d’alcool), le garçon fait la fierté de Claude (André Dussollier), son entraîneur.

Le jour où Théo, après avoir été convoqué en entretien privé par le sélectionneur d’un grand club anglais, affirme crânement qu’il a été recruté, on imagine le débordement de joie, non seulement de son père et de son entraîneur, mais de la commune tout entière où réside le garçon. Or ce dernier a menti : du fait de sa petite taille, le sélectionneur anglais n’a pas voulu de lui. Mais une fois qu’un mensonge a été prononcé, il est difficile de s’amender. D’autant plus que l’intention du garçon était bonne : il souhaitait, en contentant son père, se rapprocher de lui. Il faut préciser que, ses parents étant divorcés, c’est sa mère qui en a, quasi exclusivement, la charge.

A partir de cette histoire dans le milieu du football, le réalisateur déploie finement tous ses dons pour explorer les conséquences d’un mensonge. C’est là le sujet principal du film. Or, contrairement aux idées reçues, les répercussions du mensonge, en l’occurrence, n’ont rien de négatif, au contraire. Le père de Théo en est dynamisé. Il ne se fait pas prier pour suivre les conseils de l’assistante sociale (Laetitia Dosch) qui l’accompagne : trouver un travail, cesser de boire et apprendre l’anglais. Un vrai chemin de conversion a été entamé. Et, bien sûr, plus important que tout, c’est dans le rapport père/fils qu’il se passe quelque chose de déterminant.

Et quand la vérité éclatera, que se passera-t-il ?, se demande-t-on. Pas sûr que cela change grand-chose. Théo mérite bien la fierté de son père autant que son surnom de Fourmi. Car ce sobriquet ne lui convient pas seulement à cause de sa petite taille. Il est une autre caractéristique des fourmis. Ce sont des hyménoptères qui ne vivent qu’en colonie. Une fourmi solitaire est condamnée, elle ne peut déployer ses talents que dans la collectivité. Tout comme Théo : il ne s’affirme bon footballeur que parce qu’il « joue collectif » !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190904 – Cinéma (Animation)

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Un film de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.

Quels que soient les prétextes religieux invoqués, quel que soit le but à atteindre (s’il y en a un), sous tous les cieux et dans toutes les religions, quand se met en place un régime théocratique, le fonctionnement ne varie guère. Tout ce qui compte aux yeux des fanatiques et de ceux qui les soutiennent, c’est de faire régner la terreur, quitte à édicter des prescriptions et des lois qui confinent à l’absurde. En voyant ce film, dont l’action se déroule à Kaboul en 1998, sous le régime des talibans, on se demande, par exemple, pour quelle raison ces derniers interdisent aux femmes de porter des chaussures de couleur blanche. Il y a sûrement une motivation à cela, mais elle ne peut être qu’inepte, l’important n’étant pas la perspicacité des lois, mais leur utilisation afin d’assujettir jusqu’aux individus les plus récalcitrants.

Le roman de Yasmina Khadra, ingénieusement adapté en film d’animation, sublimé par les talents graphiques de la dessinatrice Eléa Gobbé-Mévellec, montre bien le mécanisme de la peur qui s’était mis en place à Kaboul, un mécanisme qui n’épargne personne, pas même les enfants. Dès le début du film, cela apparaît de la manière la plus terrible, au cours d’une scène de lapidation d’une femme condamnée par les oppresseurs. Les enfants eux-mêmes jettent des pierres, ainsi qu’un homme du nom de Mohsen, un homme au cœur bon, mais qui, s’étant retrouvé là, pris de panique et porté par la foule, ne peut s’empêcher de faire comme les autres.

Cet homme, qui ne tarde pas à regretter amèrement son geste, est l’un des quatre protagonistes les plus importants du film. En fait, celui-ci se concentre sur deux couples. Il y a donc Mohsen et Zunaira, femme d’une grande beauté qui reste le plus souvent confiné à la maison où elle s’occupe à recouvrir les murs de peintures audacieuses, voire sensuelles, tout en écoutant de la musique interdite, en signe de rébellion. Tous deux, enseignants avant l’arrivée des talibans, ne sont plus autorisés à exercer leur métier. L’autre couple évoluant pendant le film est composé de Mussarat, une femme malade d’un cancer, et de son mari Atiq, dont le travail n’est autre que de diriger une prison pour femmes. Or Atiq, à qui l’on recommande volontiers d’abandonner son épouse pour se remarier, les femmes ne méritant pas le moindre égard aux yeux des tyrans, n’en reste pas moins attaché à Mussarat. Mais voilà que, à la suite d’une circonstance tragique, c’est la belle Zunaira qui échoue en prison en attendant d’être mise à mort lors d’un des rituels macabres qu’organisent les talibans. Atiq a beau exercer un métier qui exige d’avoir le cœur endurci, il lui est impossible de rester insensible face à la terrible injustice qui se prépare.

Culpabilité, remord, rébellion, sacrifice de soi, conversion : tous ces thèmes irriguent le film jusqu’à culminer dans de grands moments d’émotion. Car, même sous le régime implacable des talibans, dans le cœur de certains hommes, tout ne s’est pas endurci, si bien qu’il peut y survenir un retournement complet. Les regards changent aussi, y compris celui que certains hommes portent sur les femmes. Quant à ces dernières, il leur reste encore le moyen d’espérer un retour au Kaboul du passé, un Kaboul qu’on entrevoit lors d’une des scènes, un Kaboul où femmes et hommes pouvaient se prévaloir d’espaces de liberté. Qui sait d’ailleurs si l’une d’elles ne va pas réussir à s’envoler à tire d’ailes comme font les hirondelles ?

Les deux réalisatrices n’ont pas ménagé leurs peines puisqu’elles ont travaillé six années durant sur la fabrication de ce film. Le résultat est à la hauteur d’un tel acharnement : il est somptueux sur le plan visuel et il est constamment judicieux sur le plan du scénario.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190827 – littérature

SOIF

Un livre d’Amélie Nothomb.

Depuis longtemps, c’est ce qu’elle affirme, Amélie Nothomb avait le projet d’écrire un livre sur Jésus et, plus précisément, sur sa Passion. Un projet reporté d’année en année parce qu’elle ne s’estimait pas capable de le réaliser. Jusqu’à ce qu’enfin elle se décide et écrive l’ouvrage qui paraît aujourd’hui sous le titre Soif.

Le livre est audacieux puisque l’écrivaine ne se contente pas de raconter Jésus comme l’ont fait tant d’autres avant elle, non, elle fait parler Jésus, elle écrit à la première personne du singulier, ce sont les ruminations et les états d’âme de celui-ci qu’Amélie Nothomb imagine et transcrit. Quelles peuvent bien être les pensées de Jésus à l’heure de la Passion, à celle de la croix et même dans la mort ?

Dans une interview, Amélie Nothomb explique qu’elle ne s’est nullement souciée, ce faisant, ni de la critique historique ni des commentaires des exégètes. Son propos est différent, il est celui d’une romancière qui se souvient de ce qu’elle ressentait lorsqu’elle était enfant et qu’on lui racontait la Passion et la mort de Jésus. Le livre tel qu’il est proposé aujourd’hui aux lecteurs semble, en effet, pour une part, comme surgi de la voix de l’enfance, mais pour une part seulement. Car un grand nombre des propos qu’Amélie Nothomb prête à Jésus s’appuient, sans aucun doute, sur des réflexions d’adulte.

Nous avons donc affaire au Jésus d’Amélie Nothomb, qui n’est pas celui des « cathos », comme elle l’affirme dans une interview. En vérité, c’est avec les récits évangéliques eux-mêmes que l’écrivaine prend ses distances, plutôt qu’avec les seuls « cathos ». Elle se fait un malin plaisir, semble-t-il, à prendre le contre-pied, presque systématiquement, des textes des quatre évangiles. Et quand elle retient certains des écrits ou certaines des paroles rédigés par les évangélistes, c’est pour leur donner une interprétation toute personnelle.

En fin de compte, il y a de tout dans ce livre : des invraisemblances, des banalités, mais aussi de belles méditations et quelques fulgurances. Au registre des invraisemblances, il faut placer tout le début du livre ou presque. Amélie Nothomb veut nous faire avaler que tous ceux qui ont été les bénéficiaires des miracles de Jésus sont, au bout du compte, si mécontents qu’ils viennent témoigner contre lui à son procès ! Voilà qui ne manque pas d’originalité, mais que l’écrivaine n’explique que laborieusement et sans jamais réussir à convaincre, au moyen de subtilités peu crédibles. Au rayon des banalités, on n’échappe pas, bien évidemment, au grand amour entre Jésus et Marie-Madeleine, que le premier préfère appeler simplement Madeleine (à cause du prénom Marie qui est également celui de sa mère). Là, Amélie Nothomb ne fait que reprendre à son compte (ou à celui de son Jésus) ce que d’autres avaient déjà imaginé, par exemple Nikos Kazantzakis dans La Dernière Tentation du Christ.

Amélie Nothomb prête à Jésus des pensées très humaines, très incarnées, ce qui, en soi, n’a rien de choquant, mais était-il, pour autant, judicieux de prétendre, par exemple, qu’à Cana, Marie et Jésus avaient si bien profité du bon vin qu’ils en étaient, au bout du compte, pompettes ! C’est le genre de petites audaces que se permet l’écrivaine et qui n’indigneront que les béni-oui-oui.

Heureusement, dans sa deuxième moitié, l’ouvrage acquiert une intensité et une profondeur qui impressionnent. Certes, les pensées prêtées à Jésus ne perdent rien de leur originalité, mais de façon bien plus intéressante, plus forte, qu’au début du livre. Il y a même des pages de méditation très belles sur le chemin de croix, sur l’amitié de Simon de Cyrène et sur l’amour de Véronique : « deux courages d’une sublimité sans exemple ». En fin de compte, si l’on y réfléchit, on peut estimer que les questions que se pose l’écrivaine au fil de ses pages sont non seulement légitimes mais bienvenues. Ce sont, pour reprendre ce que je disais plus haut, des questions d’enfant. Or ces questions-là sont les plus judicieuses qui soient, je n’en ai pas le moindre doute.

Ce qui fait difficulté, ce ne sont donc pas les questions, mais ce sont les réponses, d’autant plus qu’en l’occurrence elles sont proposées sous la forme des ruminations et des pensées de Jésus lui-même. Et, comme je l’ai dit, elles se démarquent presque toujours des évangiles et de leurs interprétations courantes. Qu’Amélie Nothomb prenne très au sérieux l’incarnation, son implication, ses conséquences, en essayant de percevoir ce que cela veut dire concrètement, c’est pertinent. Mais qu’elle fasse dire (ou penser) à Jésus que, par exemple, il n’a jamais eu un très bon sommeil, c’est se risquer dans des particularisations qui laissent sceptique. Qu’Amélie Nothomb se heurte à l’énigme de la croix (« scandale pour les Juifs et folie pour les païens », comme écrit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens), qu’elle soit effarée par la notion de sacrifice, par la souffrance, par le martyre, au point de les refuser, cela se conçoit et elle est loin d’être la première à passer par là. Mais faire passer Jésus par tous les stades allant de l’incompréhension (le projet du Père voulant voir jusqu’où peut aller Jésus par amour, c’est une « idée nuisible jusqu’à l’épouvante », fait dire Amélie Nothomb à son Jésus) jusqu’à l’orgueil (car aucune autre crucifixion n’aura autant de retentissement que la sienne), en passant par la révolte, la désobéissance (non, le Jésus de Nothomb n’est pas obéissant au Père !) et la haine de soi, il faut l’oser ! Car ce n’est pas aux autres que ce Jésus-là doit pardonner, mais à lui-même, ne serait-ce que parce que, par exemple, il va en entraîner plein d’autres sur la voie du martyre, ce qui paraît injustifiable à l’écrivaine (qui a d’ailleurs raison de buter au sujet d’une quelconque tentative de justification du mal et de la souffrance) !

Il ne s’agit donc pas d’évacuer ni de mépriser les questions posées par le livre d’Amélie Nothomb ! Je le répète, elles sont bienvenues et nombreux sont, probablement, ceux qui s’y heurtent, pour peu qu’ils y réfléchissent tant soit peu. Mais, pour ce qui concerne les affirmations égrenées dans le livre, c’est autre chose et l’on est totalement en droit de ne les point partager. Il y a trop de systématisme chez Amélie Nothomb, une propension à prendre le contre-pied des évangélistes qui ne peut que susciter le scepticisme.

Jésus qui s’oppose au Père au point de lui interdire la capacité d’aimer (car, selon Amélie Nothomb, seul un être doté d’un corps peut aimer), cela laisse rêveur. Mais Jésus qui se corrige lui-même (ou plutôt qui corrige ce que lui fait dire Jean dans son évangile) au point de faire l’éloge de la soif, c’est peut-être ce que le livre propose de plus séduisant. Car la seule parole que veut bien accorder à Jésus sur la croix Amélie Nothomb, c’est « J’ai soif ». Tout le reste, selon elle, n’est qu’invention de mauvais goût ! Mais avoir soif, c’est la seule chose qui compte. Et, surtout, dit-elle, ou dit son Jésus, il faut ne jamais l’étancher totalement, car « l’amour de Dieu, c’est l’eau qui n’étanche jamais » !

7/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190821 – Cinéma

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Un film de Arnaud Desplechin.

Au début du film, il y a la nuit, mais pas n’importe quelle nuit, puisque c’est celle de Noël. Les guirlandes qui scintillent dans les rues de Roubaix semblent cependant bien dérisoires. Ont-elles le pouvoir de dissiper un tant soit peu la disgrâce de la ville réputée la plus pauvre de France ? 46% des habitants y vivent sous le seuil de pauvreté. C’est là, cependant, dans cette ville où la misère sociale et humaine est omniprésente, ville où lui-même est né, qu’Arnaud Desplechin a entrepris de chercher de la lumière. Ou, plutôt, une lumière, comme l’indique le titre. Il s’inscrit ainsi dans une veine, parfois exploitée, dans le genre du film noir, y compris à l’époque de son âge d’or, durant les années 40 et 50. Un film comme La Maison dans l’Ombre (On dangerous ground – 1952) de Nicholas Ray en est l’exemple parfait. Dans une histoire de violence très sombre intervient un personnage porteur de lumière, le paradoxe étant, dans le film de Ray, qu’il s’agit d’une femme aveugle jouée par la sublime Ida Lupino.

Mais revenons au film d’Arnaud Desplechin, qui s’est lui-même inspiré d’un documentaire de 2008 intitulé Roubaix, commissariat central, documentaire au cours duquel on pouvait voir deux femmes qui, pressées de questions par les policiers, passaient aux aveux, admettant avoir commis le meurtre d’une personne âgée. Tous les éléments de ce documentaire, dans lequel il est également question, entre autres, d’un incendie criminel, de la fugue d’une jeune fille mineure et d’un viol dans le métro, se retrouvent dans le film de Desplechin. Du coup, on peut légitimement se demander s’il était vraiment utile de faire jouer à des acteurs les rôles de ces personnes bien réelles. La réponse est oui, ne serait-ce qu’à cause de l’intention affichée dans le titre du film, chercher une lumière là où il semble impossible d’en trouver, de quelque ordre que ce soit.

Nul besoin pour Arnaud Desplechin de mettre en scène les crimes, il lui suffit de quelques plans pour placer en évidence la sordidité des lieux où se traînent des vies sans le moindre espoir d’un avenir meilleur. C’est là que, enquêtant sur un incendie criminel, les policiers se trouvent en présence d’un couple de deux femmes dont on devine aussitôt, rien qu’à leur aspect, qu’elles ne connaissent que la misère. Claude et Marie sont interprétées de manière persuasive par Léa Seydoux et Sara Forestier. Interrogées d’abord parce qu’elles sont voisines de l’immeuble incendié, elles deviennent progressivement suspectes, non seulement d’avoir provoqué l’incendie mais également d’avoir tué, pour lui dérober ses quelques biens, la femme âgée qui y résidait et dont on a fini par retrouver le cadavre.

Or, parmi les policiers qui interviennent au cours du film, il en est deux qui se détachent : le commissaire Daoud (joué par l’excellent Roschdy Zem) et Louis (Antoine Reinartz), l’un de ses lieutenants. La grande idée d’Arnaud Desplechin, c’est de les avoir conçus de façon complémentaire. Le second, Louis, quelques plans rapides nous font savoir qu’il est croyant. Il a certes rejeté, à l’époque où il devait faire sa première communion, un appel au sacerdoce, mais un plan très fugace nous le fait voir en train de prier, demandant à Dieu la force du pardon. Or cet homme qui prie, lorsqu’il exerce son métier de policier, n’en reste pas moins un enquêteur comme les autres, prompt à s’énerver, à crier, à s’emporter, voire à menacer, quand il est en présence des supposées coupables qu’il s’agit d’interroger. À contrario, Daoud, lui, se distingue invariablement par sa patience, sa prévenance et sa douceur. Dès qu’il est là, quelque chose change. Lui qui n’est pas présenté comme quelqu’un de croyant, quand il apparaît, c’est comme s’il portait avec lui la lumière. En somme, l’on a affaire deux hommes dont l’un est un croyant sans la grâce et l’autre un sceptique porteur de grâce.

En écrivant cela, je songe à d’autres œuvres abordant ce même thème, par exemple A la merveille (2013) de Terrence Malick, film dans lequel Javier Bardem jouait le rôle d’un prêtre n’ayant plus la foi mais n’en continuant pas moins de servir les pauvres. Qu’est-ce qui est préférable ? Avoir la foi tout en étant dépourvu de grâce ou en être doté bien qu’incroyant ? Je n’ai pas la moindre hésitation, pour ma part, quant à la réponse.

Pour la première fois dans son parcours de cinéaste, Arnaud Desplechin aborde le genre du film noir, ou du polar, et il le fait avec un indéniable talent. Captivant, le film, sans jamais céder au voyeurisme, n’occulte rien ni de la misère sociale ni de ses terribles conséquences. Deux filles paumées, exclues, sans avenir, assassinent une pauvre vieille. Le commissaire Daoud fait son boulot de policier mais il a bien perçu que ces filles-là, si elles sont coupables, sont aussi et d’abord des victimes.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190728 – Cinéma

303

Un film de Hans Weingartner.

Comment susciter non seulement l’intérêt, mais l’enthousiasme, en filmant l’histoire la plus simple, on pourrait même dire la plus rebattue, du monde ? Cette gageure, Hans Weingartner la relève de la manière la plus belle, la plus convaincante, qui soit. En racontant, sur fond de road-movie, la naissance du sentiment amoureux entre deux jeunes gens, il ne sort certes pas des sentiers battus, et cependant il réussit un film enthousiasmant. C’est la preuve, si besoin est, que, pour faire du bon cinéma, il n’est nullement obligatoire d’imaginer un sujet très original, mais qu’il faut avant tout se fonder sur de bons acteurs et faire des choix judicieux de mise en scène. Et c’est le cas dans ce film : tout y est réuni pour provoquer l’engouement bien mérité du spectateur.

L’histoire d’amour n’est d’ailleurs pas gagnée d’avance et il faut beaucoup de temps pour qu’elle surgisse, grandisse et s’épanouisse. Au début du film, les deux jeunes en question subissent tous deux un échec : elle, prénommée Jule (Mala Emde), parce qu’elle rate un examen de biologie, lui, prénommé Jan (Anton Spieker), parce qu’on lui refuse la bourse sur laquelle il comptait. Tous deux décident, chacun de son côté, d’entreprendre un voyage : elle pour rejoindre son petit ami qui réside momentanément au Portugal, lui pour faire connaissance avec son père biologique qu’il n’a encore jamais vu et qu’il espère retrouver en Espagne. Or comme Jan s’est fait larguer par le conducteur qui devait l’emmener en covoiturage, il décide de faire du stop et, voyant Jule auprès de son camping-car 303, lui demande si elle veut bien le prendre à bord.

Ainsi commence le long périple qui les conduit tous deux d’Allemagne au Portugal en passant par la Belgique, la France et l’Espagne. Un voyage en duo qui semble devoir s’achever dès les premiers kilomètres. Car la première discussion qui s’engage entre les deux jeunes gens tourne au fiasco. Jule s’irrite tellement des propos maladroits que lui tient son compagnon qu’elle décide de l’abandonner aussitôt sur une aire d’autoroute. Or un concours de circonstances fait que non seulement tous deux se retrouvent un peu plus tard mais que Jule accepte de reprendre Jan à son bord.

C’est alors que débute vraiment leur voyage en commun et le lent apprivoisement, la patiente découverte de l’autre. Ponctué de pauses, de baignades, de visites, d’explorations des paysages superbes qui jalonnent leur route, le périple est aussi l’occasion de débats passionnés sur des questions de politique et d’anthropologie mais également et surtout sur la question du sentiment amoureux. C’est ce dernier sujet qui s’impose en effet, dessinant, au fil de discussions enflammées, une véritable carte du Tendre. Jule affirme ses convictions optimistes sur la nature humaine, elle exalte la bonté et l’empathie, tandis que Jan expose son pragmatisme, son scepticisme et son scientisme. Mais si leurs opinions semblent inconciliables, elles n’empêchent pas que s’établisse et que grandisse entre les deux itinérants quelque chose de plus que le simple plaisir d’être ensemble et de débattre de sujets controversés. Avec douceur, avec délicatesse, c’est le sentiment amoureux, non plus seulement théorisé, mais vécu, qui tisse ses liens entre les deux jeunes gens. Cela se fait par le biais des sens, bien entendu, la vue, le toucher, mais aussi l’odorat, et cela se fait sans doute aussi parce que chacun d’eux se heurte à ses propres limites, à ses propres difficultés : Jan par rapport à son père biologique, Jule par rapport au petit ami qu’elle est censée rejoindre au Portugal, mais aussi du fait qu’elle est enceinte. Fragilisés, vacillants, Jule et Jan, après tant de complicité intellectuelle, peuvent tout naturellement orienter leur histoire vers un amour partagé. Un amour que le réalisateur affirme d’ailleurs n’avoir pas imposé à son couple d’acteurs, un amour qu’il a laissé venir, tout naturellement, devant sa caméra, ce qui donne au film encore plus de justesse et de beauté.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190724 – Cinéma

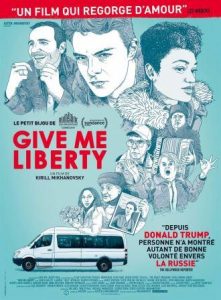

GIVE ME LIBERTY

Un film de Kirill Mikhanovsky.

« La vie est belle. La vie est merveilleuse quand on aime. Rien ne compte en dehors d’aimer. » Ces paroles, prononcées dès la première scène de ce film, semblent présager une œuvre comportant de bonnes doses de mièvrerie. Mais elles sont dites par un homme qui, en vérité, ne se paie pas de mots et sur un ton qui ne s’apparente nullement à de la guimauve. L’homme est tétraplégique et ses paroles n’ont rien de superficiel. De plus, elles ne mentent pas, elles sont la meilleure introduction possible pour un film dans lequel, de fait, il est question d’amour, et d’amour vécu, et non pas seulement enrobé dans de grandes phrases pontifiantes.

Le film est réalisé par un russe, comme le nom l’indique, mais un russe qui a quitté son pays à la fin des années 80 pour venir s’établir aux États-Unis. L’action se déroule sur une journée, à Milwaukee, dans le Wisconsin, et elle met en scène, majoritairement, prioritairement, des personnes handicapées issues, pour une part, précisément, de la communauté d’origine russe de cette ville, et, d’autre part, de la communauté afro-américaine. Tous sont des laissés-pour-compte, mais, chez qui, s’affirme, malgré les épreuves, un extraordinaire appétit de vivre. Pas une seule fois, il faut le souligner, le film ne bascule dans le larmoyant. Au contraire, même s’il ne dissimule aucunement ni les épreuves ni les coups de gueule des personnages, il est tout entier marqué par un réjouissant dynamisme.

Sur une durée d’un jour donc, nous sommes invités à suivre les déplacements de Vic, jeune homme qui veille sur des personnes handicapées et, au moyen d’un véhicule utilitaire, les conduit en différents lieux, à commencer par un cimetière où se réunissent les différents protagonistes pour un dernier hommage à une femme récemment décédée. Même en ce lieu et en cette occasion, ce n’est pas la tristesse qui prévaut. Il s’y déroule d’ailleurs un quiproquo qui prête à sourire plutôt qu’à pleurer. Il faut préciser qu’avec les russes, tout comme avec les afro-américains, on ne rate pas une occasion de chanter. Des chants russes, bien sûr, mais pas seulement. Pendant un déplacement, c’est « Let my people go » qui se fait entendre, ce qui donne lieu à une belle explication de texte, prononcée par une femme d’origine russe !

À bord de son véhicule, malgré des manifestations de rue qui le perturbent dans ses projets, Vic accueille bientôt Tracy, jeune femme noire atteinte de la maladie de Charcot, et Dima, un jeune russe dont on ne perçoit pas totalement les motivations mais dont les propos sont, parfois, cocasses et attachants (ainsi lorsqu’il raconte qu’à sa naissance, on ne donnait pas cher de sa vie, et qu’il n’a survécu que grâce aux prières de sa grand-mère invoquant saint Pantaléon !). Tout au long du film, d’ailleurs, les dialogues vont bon train, ils ne cessent presque jamais, et ils sont souvent savoureux.

Tout comme les dialogues qui n’arrêtent pas de fuser d’une personne à une autre, la caméra, elle aussi, s’agite beaucoup, presque trop. C’est sans doute le seul bémol à formuler à propos de ce film : les plans sont hachés et la caméra si mobile qu’on en a presque le tournis. Cela dit, ce choix du réalisateur se justifie, dans la mesure où il a voulu donner une apparence de documentaire à un film qui semble pris sur le vif et qui n’est joué que par des acteurs non professionnels. De ce fait, on ne peut qu’être très favorablement impressionné par la galerie de personnages qui apparaissent dans le film : des éclopés, des cabossés, des laissés-pour-compte de l’Amérique de Trump, qui, même s’ils sont forts en gueule, n’ont pas retranché de leur vie le principal, c’est-à-dire leur capacité d’aimer.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190718 – Cinéma

WILD ROSE

Un film de Tom Harper.

Nous sommes en Écosse, à Glasgow, et, dès la scène d’ouverture, apparaît celle qui est au cœur de ce film : Rose-Lynn (Jessie Buckley). C’est une jeune femme pour qui s’achève une peine de prison, mais qui n’est libérée que sous condition de porter un bracelet électronique avec obligation de ne pas sortir de chez elle à certaines heures. C’est le premier obstacle, la première des nombreuses difficultés à surmonter pour celle qui est habitée par une passion dévorante : pouvoir se produire sur scène en tant que chanteuse de country. Ce style de musique, qu’on imagine volontiers réservé aux Américains, compte aussi de fervents interprètes en Europe et, singulièrement, en Écosse. Cela étant dit, Rose-Lynn, elle, ne rêve que de pouvoir un jour traverser l’Atlantique pour pouvoir affirmer ses talents de chanteuse rien moins qu’à Nashville.

Mais comment s’y prendre pour passer du rêve à la réalité quand on est en liberté surveillée, quand il faut se contenter d’un travail de femme de ménage et quand on est mère de deux enfants ? Ces deux-là, un garçon et une fille, ont été gardés par leur grand-mère, la mère de Rose-Lynn (Julie Walters), durant le temps de l’incarcération. Or, quand leur mère les retrouve, les enfants ne montre aucun signe d’enthousiasme, c’est le moins qu’on puisse dire. La vie avec leur mamie leur convenait à merveille. Pour Rose-Lynn, écartelée entre sa passion pour la musique et ses devoirs de mère, des choix compliqués s’imposent et ils s’accompagnent de bien des maladresses. Dans le même temps, Rose-Lynn fait la connaissance de celle qui va devenir, en quelque sorte, son Pygmalion : son employeuse (Sophie Okonedo), une femme riche qui ne tarde pas à découvrir que sa femme de ménage a de réels talents en tant que chanteuse de country. Grâce à elle, grâce aux opportunités qui s’ouvrent devant elle, Rose-Lynn peut à nouveau prétendre au succès.

Si l’on s’en tient à ce résumé, on pourra dire, à juste titre, que ce film ne renouvelle guère le genre qui est le sien. Or, ce qui lui donne son originalité et le rend passionnant, outre les talents éclatants de son actrice principale et les belles idées de mise en scène dont fait preuve le réalisateur, c’est que ce dernier a placé au centre de cette histoire la question du mensonge et de la vérité. C’est là le sujet principal du film et il est même tatoué sur le bras de son héroïne. Quand on lui demande ce qu’est la musique country, elle montre son bras où il est écrit : « trois accords et la vérité ». Pour ce qui concerne les trois accords, pas de problème : Rose-Lynn est une chanteuse d’exception qui maîtrise son domaine à merveille. Mais pour ce qui est de la vérité, il y a du chemin à parcourir. À son employeuse, par exemple, elle préfère mentir plutôt que lui révéler qu’elle sort de prison et qu’elle est mère de deux enfants. Et, quand elle a la chance de pouvoir se rendre à Londres afin d’y rencontrer un célèbre animateur de radio, celui-ci perçoit ce qui fait défaut chez elle : non pas sa voix qui est superbe, mais quelque chose de l’ordre de la vérité, ou de sa vérité peut-être. En fin de compte, Rose-Lynn ne sera une grande chanteuse de country qu’à partir du jour où elle sera capable de mettre en communion la musique et la vérité. Et que cela ait lieu à Glasgow plutôt qu’à Nashville importe peu ! En développant ce sujet-là, dont dépend aussi une possible réconciliation de Rose-Lynn avec sa mère et ses enfants, le film, nonobstant son apparence quelque peu conventionnelle, séduit à la fois du point de vue de l’émotion et de celui de l’intelligence.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190706 – Cinéma

SO LONG, MY SON

Un film de Wang Xiaoshuai.

Dans une interview parue dans Télérama, le réalisateur raconte à quel point il a dû batailler avec la censure de son pays pour l’aboutissement de chacun de ses films. Ainsi, ce sont, entre autres, les autorités en charge des cultes qui sont intervenues pour faire retirer de « So long, my son » une scène montrant une femme sortant d’un temple bouddhiste puis passant devant une église en faisant un signe de croix. Dans la version telle qu’elle nous est proposée, il reste néanmoins une scène se déroulant dans un temple bouddhiste ainsi qu’un plan très fugitif sur une église, mais rien de plus.

Compte tenu de ces tracasseries et des compromis qui en découlent, « So long, my son » n’en demeure pas moins un film remarquable qui nous fait découvrir, en une longue fresque, tout un pan de l’histoire de la Chine sous l’angle de la politique de contrôle des naissances qui y a sévi entre le début des années 80 et 2015. On le sait, durant cette longue période, les couples étaient tenus de n’avoir qu’un seul enfant, sous peine de sanction. On voit ainsi, dans ce film, comment les couples obéissants étaient récompensés, entre autres, par une remise de diplôme et les insoumis réprimés.

Mais, si le film est passionnant, malgré quelques longueurs, c’est aussi et surtout parce qu’il s’attache à raconter l’histoire d’un couple parmi beaucoup d’autres. Or ce couple connaît la pire épreuve qui soit : leur enfant unique, leur garçon, décède tragiquement à la suite d’une noyade. Peut-on imaginer drame plus terrible que celui-là ? Or, le cinéaste montre, presque aussitôt, le même couple, quelques années plus tard, en charge d’un garçon, d’un adolescent en pleine crise, qui porte le même prénom que l’enfant décédé.

Wang Xiaoshuai a savamment construit son film, osant toutes sortes d’ellipses, d’allers et retours dans le temps, pour nous faire percevoir ce qui s’est passé et comment le couple en deuil a pu accueillir un autre enfant sous son toit. Bien d’autres événements éprouvent, au fil du temps, cet homme et cette femme qu’on voit vieillir à l’écran puis rajeunir à l’occasion de flashbacks. Difficile de ne pas être profondément touché, voire bouleversé, par ces deux-là, par leur fidélité l’un à l’autre, fidélité qui leur permet de tenir bon au milieu des tourmentes. Et puis, et c’est sans nul doute la scène la plus belle et la plus poignante du film, voici que, alors qu’ils sont âgés, tous deux apprennent enfin la vérité entière sur ce qui s’est passé le jour où leur fils est mort. Ce sont la culpabilité d’une part et le pardon de l’autre qui sont alors à l’œuvre. La scène est inoubliable, elle illumine le film.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20190608 – Cinéma

L’AUTRE CONTINENT

Un film de Romain Cogitore.