Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.

[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]

=> http://lucschweitzer.over-blog.com/

20181231 – Cinéma – PALMARES 2018

- COLD WAR, de Pawel Pawlikowski

- LETO, de Kirill Serebrennikov

- MES PROVINCIALES, de Jean-Paul Civeyrac

- AMANDA, de Mikhaël Hers

- BURNING, de Lee Chang-dong

- LA FORME DE L’EAU, de Guillermo Del Toro

- FORTUNA, de Germinal Roaux

- DILILI À PARIS, de Michel Ocelot

- L’ÎLE AUX CHIENS, de Wes Anderson

- LADY BIRD, de Greta Gerwig

- PHANTOM THREAD, de Paul Thomas Anderson

- L’APPARITION, de Xavier Giannoli

- ARYTHMIE, de Boris Khlebnikov

- LE RETOUR DU HÉROS, de Laurent Tirard

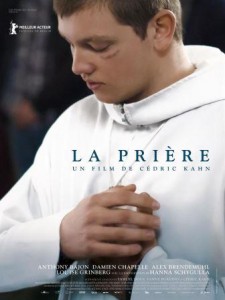

- LA PRIÈRE, de Cédric Kahn

- HOSTILES, de Scott Cooper

- EN LIBERTÉ !, de Pierre Salvadori

- GIRL, de Lukas Dhont

- KATIE SAYS GOODBYE, de Wayne Roberts

- EN GUERRE, de Stéphane Brizé

- L’ÎLE AU TRÉSOR, de Guillaume Brac

- LEAVE NO TRACE, de Debra Granik

- MONSIEUR, de Rohena Gera

- PUPILLE, de Jeanne Herry

- BLACKKKLANSMAN, de Spike Lee

- SONATE POUR ROOS, de Bondewijn Koole

- UNDER THE SILVER LAKE, de David Robert Mitchell

- NOS BATAILLES, de Guillaume Senez

- MAYA, de Mia Hansen-Løve

- WONDER WHEEL, de Woody Allen

20181231 – Cinéma

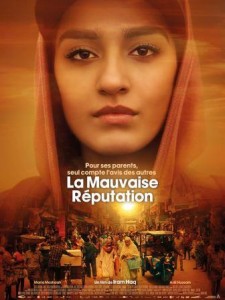

MONSIEUR

Un film de Rohena Gera.

L’Inde n’en finit pas de surprendre, tant ce pays offre un contraste gigantesque entre, d’une part, son évolution ancrée dans le monde moderne et, d’autre part, les archaïsmes qui persistent à séparer résolument les classes sociales. Le fameux système de castes y reste toujours prégnant, au point qu’on se demande si ce pays réussira un jour à se défaire enfin de ce qui ressemble fort, à nos yeux d’occidentaux, à un anachronisme.

Dans son premier film, la réalisatrice Rohena Gera traite ce sujet avec toute la délicatesse et la finesse qui conviennent. Se souvenant de la nounou qui s’occupait d’elle quand elle était petite, une nounou « qui faisait partie de la famille et, en même temps, en était exclue », elle met en scène une bonne nommée Ratna qui, venant d’un village, a trouvé cet emploi de servante auprès d’Ashwin, le fils d’une riche famille de Bombay. Rien ne devrait rapprocher ces deux personnes, les coutumes indiennes s’opposant drastiquement à toute familiarité entre des individus de castes différentes (qui plus est s’il s’agit d’un homme et d’une femme). S’il veut respecter la tradition, Ashwin ne doit adresser la parole à Ratna qu’en cas de nécessité, pour lui donner un ordre, rien de plus.

Or, dans le film de Rohena Gera, tout est affaire de regards, avec, d’un côté, les regards qui évoluent, qui se transforment, et, de l’autre côté, le regard figé d’une société prompte au jugement, voire au rejet de qui outrepasse ce qu’elle considère comme une loi intangible.

Les regards qui changent, ce sont ceux du maître et de la domestique. Malgré les interdits, petit à petit, un rapprochement s’opère. Ratna n’a pas de peine à découvrir qu’Ashwin vient de se séparer de celle avec qui il avait prévu de se marier et qu’il en éprouve à la fois du dépit mais aussi le soulagement de n’avoir pas à partager la vie d’une femme qu’il n’aimait pas vraiment. Quant à ce dernier, il apprend, au fil du temps, que sa servante est une toute jeune veuve qui rêve de s’affranchir de toute dépendance en travaillant dans la confection de vêtements. Comment demeurer indifférents quand on passe une grande partie de ses journées l’un auprès de l’autre, dans le même appartement ? Les regards grandissent en intensité et les désirs affleurent.

Quant à vivre pleinement une histoire d’amour, puisqu’en fin de compte il s’agit de cela, ce n’est malheureusement pas si simple. Les regards d’autrui, ceux des proches, ceux des familles respectives, ne regorgent pas de bienveillance sur ce sujet, c’est le moins qu’on puisse dire. Ratna, plus encore qu’Ashwin, est consciente de ce qu’implique un éventuel échange amoureux avec son maître. Les conséquences, ce sont d’être rejetée impitoyablement et de voir s’effondrer ses rêves d’affranchissement.

Tout en nuances et en douceur malgré son sujet, souvent très coloré, enchanté même à deux reprises par des séquences musicales, le film se garde de chercher à démontrer quoi que ce soit. Il suffit, par exemple, à la réalisatrice de montrer Ratna manger avec ses doigts tandis que son maître se sert de couverts pour signifier ce qui les sépare l’un de l’autre. Il suffit également de quelques échanges de regards ou de paroles pour indiquer ce qui les rapproche. Pas besoin de surligner, en quelque sorte, l’intention du film. On la devine aisément : pour la cinéaste, bien sûr, l’idéal serait que la société indienne trouve les moyens d’en finir avec le système de castes.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181206 – Cinéma

PUPILLE

Un film de Jeanne Herry.

C’est l’histoire d’une rencontre : celle de Théo, un bébé né sous x, et d’Alice (Élodie Bouchez), une femme de 41 ans, qui devient sa mère adoptive. Avant d’en arriver là, le film décline tout le chemin qu’il a fallu parcourir et nous introduit dans l’intimité de tous les intervenants, de tous ceux (et surtout toutes celles) qui prennent leur part pour assurer au mieux, autant que faire se peut, l’avenir du nouveau-né.

Le film, évidemment, n’est pas dépourvu d’un aspect didactique puisqu’il explore le long et lent processus de l’adoption, mais c’est un aspect qui semble presque secondaire en regard de la justesse et de l’intensité que dégagent les nombreux personnages. Il est intéressant, d’ailleurs, de remarquer que la réalisatrice a pris soin d’éviter tout jugement autant que toute glorification des protagonistes. Même la mère du petit Théo, que rencontre longuement une assistante sociale et qui décide néanmoins d’abandonner l’enfant, n’est jamais filmée de façon hautaine (encore moins méprisante).

Il n’y a pas davantage de héros dans ce film, mais des travailleurs sociaux qui, même si leurs vies sont loin d’être parfaites, savent, quand c’est nécessaire, se soucier par-dessus tout du bien-être de l’enfant. Plus d’un a ses propres faiblesses, ses propres défaillances, comme Gilles Lellouche qui, au début du film, semble fatigué de tout, ou comme Sandrine Kiberlain qui avale bonbon sur bonbon pour compenser sa solitude affective, mais quand il s’agit de l’enfant, tous se montrent capables du meilleur. Et tous ont pour souci premier, comme le dit l’un d’eux, non pas de combler la carence de couples en mal d’enfant, mais de trouver, autant qu’il est possible, le (ou les) meilleur(s) parent(s) pour l’épanouissement de l’enfant. C’est d’autant plus important que, alors qu’on a affaire à un bébé, celui-ci semble déjà être perturbé par ce qui s’est passé à la maternité.

Au moyen de quelques flashbacks, Jeanne Herry montre aussi la longue patience qu’il faut à Alice avant d’être enfin désignée mère adoptive (non sans débats houleux du côté des travailleurs sociaux dont les avis diffèrent beaucoup). Son statut se modifie d’ailleurs au cours du temps : au début de sa démarche, elle vit en couple et c’est le couple qui fait la demande, alors qu’au bout du compte, quand enfin sa demande aboutit, elle est séparée et vit désormais seule. Or précisément, une loi vient d’autoriser l’adoption même en cas de monoparentalité. Exerçant, dans un théâtre, le beau travail d’audiodescriptrice pour les non-voyants, ce personnage, formidablement joué par Élodie Bouchez, est, sans nul doute, un des plus émouvants du film. Un film remarquablement construit, à la fois très documenté et très romanesque.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181205 – Cinéma

LETO

Un film de Kirill Serebrennikov.

Liberté ! C’est ce vocable, c’est cette revendication, qui viennent à l’esprit à la vision de ce film enthousiasmant d’un cinéaste qui, il faut le savoir, est assigné à résidence depuis plus d’an dans l’attente d’un procès pour détournement de fonds : une accusation qui, sans nul doute, n’est qu’une manœuvre destinée à nuire à un artiste jugé dérangeant. Dans la Russie de Poutine, ultra réactionnaire, les libertés que s’octroie le cinéaste homosexuel et défenseur des minorités Kirill Serebrennikov ont tout pour déplaire au pouvoir en place.

Du point de vue de l’atteinte aux libertés, la Russie d’aujourd’hui paraît même plus coercitive que du temps de Brejnev. Or c’est précisément cette période-là, celle du début des années 80, que revisite, à sa manière, le cinéaste. Il le fait par le biais d’une exploration de la scène rock qui émerge alors à Leningrad. L’un des chanteurs, un eurasien du nom de Viktor Tsoï, devint même, avec son groupe new wave du nom de Kino, une véritable star dans son pays.

Ce chanteur charismatique occupe une place importante dans le film de Kirill Serebrennikov, mais il n’est pas le seul. Le cinéaste a soigneusement évité le piège du biopic pour lui préférer une suite de variations totalement libres évoquant la scène rock de cette époque-là. Au cœur du film, on ne trouve pas un homme unique, aussi fascinant soit-il, mais plutôt un trio. Avant qu’apparaisse Viktor Tsoï, c’est un autre chanteur qui se produit sur scène, un chanteur qui, même s’il n’a pas connu autant de succès que celui-ci, ne manque ni de charme ni de talent. Il se nomme Mike Naumenko et il est père d’un bébé qu’il a eu avec sa compagne Natasha.

Dans la Russie soviétique du temps de Brejnev, tout est sous contrôle, bien entendu. Les chanteurs de rock sont admis sur scène, mais le public est prié de ne manifester aucun enthousiasme. Chaque chanson doit être examinée par un comité de censure. Le cinéaste se fait un plaisir de filmer ces scènes confinant à l’absurde. Mais il fait davantage, car, dans sa mise en scène comme dans sa réalisation, le film offre un festival d’inventivité et d’audaces de toutes sortes. Tourné en noir et blanc comme pour mieux illustrer la grisaille de l’époque, le long-métrage intègre, à plusieurs reprises, des séquences en couleur qui surgissent comme une prémonition de la liberté qui surgira dans le pays, quelques années plus tard, quand ce sera la perestroïka. Tout entier imprégné de musique, le film prend, à plusieurs reprises, des allures de comédie musicale : les passagers d’un train comme ceux d’un autocar se mettent tout à coup à chanter comme dans les meilleurs films de ce genre. À cela s’ajoutent même des éléments d’animation insérés dans l’image, ce qui donne à ces séquences un caractère fabuleux et totalement enchanteur. À d’autres moments, ce sont, par exemple, les paroles d’une chanson qui apparaissent à l’écran, en particulier celles de la chanson titre « Leto » (qui veut dire « L’été »).

Le cinéaste ne se refuse rien. Sa façon de filmer est originale, elle est libre comme le sont les personnages du film qui, malgré la chape de plomb du régime soviétique, savent trouver ou inventer leurs espaces de liberté. Liberté fragile, risquée, toujours menacée et pas seulement du fait des apparatchiks. Quand Viktor rejoint la communauté de chanteurs et musiciens rock, on devine aussitôt que son charme n’indiffère pas Natasha, la compagne de Mike. Le cinéaste filme avec élégance les échanges des uns et des autres, donnant à Natasha un rôle qui ne se limite jamais à celui d’une simple muse ou d’un simple faire-valoir. S’il est un personnage qui symbolise le mieux la liberté dans ce film, c’est peut-être davantage cette jeune femme, plus encore que les chanteurs et musiciens de rock. Ce qui n’empêche pas le film d’être tout entier envahi d’une irrésistible ferveur musicale, pour notre plus grand bonheur de spectateur.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181127 – Littérature

LEURS ENFANTS APRÈS EUX

Un roman de Nicolas Mathieu.

Les prix littéraires n’ayant jamais guidé mes choix de lecture, ce n’est pas parce que ce roman vient de décrocher le Goncourt que j’ai entrepris de le lire, mais plutôt parce que, dès sa parution, il a eu droit à des critiques très élogieuses, et aussi et surtout parce que son action se déroule non loin de mon berceau d’origine, autrement dit en Moselle dans la vallée de la Fensch. Il est d’ailleurs intéressant, pour qui connaît ce territoire, d’apprécier l’art de Nicolas Mathieu qui a su se l’approprier pour en faire quelque chose qui, à la fois, ressemble à l’original et s’en distingue, et ce pas seulement parce qu’il en a changé la plupart des noms, renommant Heillange la ville de Hayange, Lameck la ville de Fameck et la Henne la rivière la Fensch.

En avril dernier, je m’étais amusé à lire le savoureux ouvrage intitulé « Tour de France des Villes incomprises ». Son auteur, Vincent Noyoux, racontait, avec beaucoup d’humour, comment il était parti à la découverte des villes les moins attractives de France, Mulhouse, Vesoul, Guéret, Vierzon, etc. Or un chapitre de ce livre était consacré non pas à une ville mais à toute une vallée : la vallée de la Fensch, bien évidemment. Qui aurait l’idée d’aller visiter un endroit pareil, on se le demande ? Et ne parlons pas d’aller y passer ses vacances !

Or c’est précisément ce que propose, d’une certaine façon, Nicolas Mathieu, dont le roman se déroule sur quatre étés, ceux de 1992, 1994, 1996 et 1998. Quatre étés chauds et étouffants qui suffisent à battre en brèche le préjugé selon lequel il fait toujours gris en Lorraine. Ce n’est pas le ciel qui est gris dans ce roman, mais bien plutôt l’environnement, le lac aux odeurs de pétrole, le vestige rouillé du haut-fourneau, la ville sans attrait. Même la statue de fonte de la Vierge érigée par Wendel au-dessus de la vallée n’y peut rien : elle semble n’avoir plus d’autre fonction que de servir de point de rendez-vous pour les adolescents désoeuvrés.

Deux d’entre eux, Anthony et Hacine, sont au cœur du roman et, autour d’eux, gravitent beaucoup d’autres personnages : leurs parents et d’autres jeunes de Heillange comme Steph, Clem, Elliott, etc. Avec un réalisme souvent très cru, usant d’un style constellé d’argot qui convient parfaitement à son propos, Nicolas Mathieu raconte des vies brisées et des rêves qui ont peu de chances de se réaliser. Les adultes (surtout les hommes) ont déjà baissé les bras ou sont sur le point de le faire jusqu’à, pour certains d’entre eux, sombrer dans l’alcool. Les femmes, d’une certaine façon, s’en sortent mieux, surtout précisément quand elles sont seules, divorcées ou mêmes veuves, c’est-à-dire pouvant enfin profiter librement de ce qui leur reste de vie.

Quant aux jeunes, il n’en est pas un qui ne rêve de quitter la vallée pour se construire une autre vie (qui ne ressemblerait pas à celle de leur père). Or cette aspiration se heurte à de dures réalités et, quand il en est un qui parvient à s’échapper, c’est, le plus souvent, pour être forcé de revenir quelque temps plus tard. Nicolas Mathieu décrit avec justesse la banalité des vies, mais sans en rajouter dans la désolation. La vallée de la Fensch, certes sinistrée, n’en bénéficie pas moins de quelques atouts, parmi lesquels la proximité du Luxembourg où « les paies [sont] bonnes [et] les protections minces ». Quant à Anthony, Hacine et aux autres jeunes, même si leurs vies sont plus ou moins engluées dans des réalités poisseuses, ils ne sont pas dénués de la vitalité qui convient à leur âge.

On ne saurait parler de Nicolas Mathieu comme d’un Zola de seconde classe. Il décrit une réalité qui n’a rien de mirobolant avec le talent d’un homme qui perçoit parfaitement les ambiguïtés d’un territoire et de ses habitants, mais aussi, plus largement, d’une époque. Il le fait, par exemple, non sans ironie, en décrivant, à la fin du livre, l’illusion d’une unité retrouvée lorsque toute la France vibre à l’unisson à l’occasion de la Coupe du Monde de Football de 1998. Il le fait aussi, tout au long du roman, lorsque se présente une opportunité. Car Nicolas Mathieu sait comment caractériser une époque, ses chimères et ses déboires, il sait comment décrire la couleur du temps.

Ainsi, lorsque Anthony, à l’occasion de funérailles, entre dans une église. « Il regardait les vitraux, écrit Nicolas Mathieu, les sculptures, ces images de supplice et de gloire, sans rien comprendre. Le sens de cette langue, pour lui et beaucoup d’autres, était perdu. Il ne demeurait qu’un décorum prétentieux et des gestes tournant à vide. » Peut-on mieux dépeindre, en quelques lignes, le fossé qui sépare désormais le plus grand nombre de nos contemporains d’avec les représentations de la foi catholique ? Rien n’est irrémédiablement perdu cependant, comme le fait remarquer plus loin l’écrivain : « Anthony avait beau ne pas croire à cette fantasia biblique, l’élancement de la pierre, les bleus du vitrail, cette verticalité, ça faisait quand même un truc. » Il reste « un truc », quelque chose que beaucoup ne savent pas nommer et qui, cependant, n’a besoin que d’une occasion, l’entrée dans une église pour un enterrement, pour s’éveiller à la conscience. La question qui se pose à la lecture de ce roman, l’une des questions en tout cas, c’est précisément de pouvoir à nouveau nommer avec davantage de précision et de contenu ce qui n’est qu’un « truc ». Cela vaut pour ce qui concerne le sentiment religieux, pas totalement disparu comme on le constate, comme pour tout le reste. Y a-t-il quoi que ce soit, aujourd’hui, qui puisse donner le goût de vivre et d’entreprendre à ceux qui sont désenchantés ? L’euphorie suscitée par les succès des bleus à l’occasion de la Coupe du monde de football a peu de chance d’y suffire…

Ne nous y trompons pas, ne soyons pas rebutés par la trivialité du style dont use Nicolas Mathieu. Il lui permet de rester au plus près de personnages qui n’emploient pas d’autre langage que celui-là. Le ton est toujours juste et le texte vibre de beaucoup de résonances qui vont droit au cœur.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181121 – Cinéma

AMANDA

Un film de Mikhaël Hers.

« Elvis has left the building ». Cette phrase qui servait à disperser les admirateurs d’Elvis Presley à la fin de chacun de ses concerts, Sandrine (Ophélia Kolb), professeure d’anglais et maman célibataire, en explique la signification à sa fille Amanda (Isaure Multrier) âgée de 7 ans. Le chanteur s’en est allé, plus besoin de l’attendre. Ce faisant, elle n’imagine pas que, bientôt, c’est elle-même qui quittera non pas seulement un « building » mais ce monde et que c’est la petite Amanda qui devra se résoudre à ne pas l’attendre, car on ne revient pas du pays des morts.

Le thème du deuil, le réalisateur Mikhaël Hers l’avait déjà exploré en 2016 avec un film tout en finesse intitulé « Ce sentiment de l’été ». Il y revient aujourd’hui mais en le reliant à de terribles faits d’actualité, ceux des attentats qui ensanglantèrent Paris en novembre 2015. Il y revient aussi en prenant le temps et, pendant toute une grande première partie du film, avant que ne survienne la tragédie, en familiarisant le spectateur avec un ensemble de personnages, tous très attachants : Sandrine et Amanda, mais aussi et surtout David (Vincent Lacoste), le frère de Sandrine, ainsi que Léna (Stacy Martin), la voisine de ce dernier avec qui il ne tarde pas à flirter. David, très pris par ses deux jobs, la location d’appartements pour touristes et l’élagage des arbres du 20ème arrondissement de Paris, n’en trouve pas moins du temps pour aider sa sœur en allant, par exemple, chercher la petite Amanda à sa sortie d’école (quitte à arriver en retard et à se faire ensuite gourmander par Sandrine). On devine néanmoins la complicité qui unit tout ce petit monde.

Or voilà que tout est bouleversé le jour où David, allant à la rencontre de Sandrine et Léna qui sont parties se promener dans le bois de Vincennes, y découvre un carnage. Des terroristes ont tiré sur tous les passants qui se trouvaient à leur portée. Les corps ensanglantés gisent sur la pelouse. Quelques plans sur le massacre puis sur l’entrée de l’hôpital Tenon suffisent à faire percevoir l’ampleur du désastre. Plus tard, la même sobriété, la même pudeur sont au rendez-vous lorsqu’il s’agit pour David d’expliquer à sa nièce Amanda que sa mère est au nombre des victimes. Ces qualités, le cinéaste ne les abandonne jamais, parvenant ainsi à réaliser un film qui est un bijou de délicatesse.

Pour David, jeune homme de 24 ans quelque peu « adulescent » comme on dit, les décisions à prendre ne vont pas de soi. Elles engagent sa liberté. Hormis une tante qui donne volontiers un coup de main et sa mère qui vit à Londres et qu’il n’a pas vu depuis dix ans, il n’y a que lui pour prendre la charge de la petite Amanda et devenir son tuteur (voire l’adopter). À moins, bien sûr, de placer l’enfant dans une institution accueillant des petits orphelins, solution que le jeune homme envisage pendant quelque temps. Mais la relation qui se noue entre l’oncle et la nièce ne peut laisser de place à une telle perspective. Rien ne va de soi pourtant, l’enfant fait des cauchemars et se rebelle lorsqu’elle constate la disparition d’objets dont se servait sa mère, et cependant quelque chose se construit qui ne s’explique pas. Il faut même, pour David, accepter de renoncer à des satisfactions immédiates, lui qui fait le voyage jusqu’à Périgueux dans l’espoir d’en revenir avec sa bien-aimée Léna qui, blessée au cours de l’attentat et, bien évidemment, traumatisée, a préféré s’éloigner de Paris. En fin de compte, c’est au cours d’un voyage à Londres, projeté avant l’attentat du bois de Vincennes, qu’apparaissent en évidence les sentiments ambivalents qui habitent le cœur d’Amanda. Là, dans le stade de Wimbledon, ses yeux sont baignés de larmes tandis que, de sa bouche, s’échappent des rires. Larmes de douleur causées par la perte d’une maman, rires de joie parce qu’avec la présence affectueuse de son oncle la vie et le bonheur sont toujours possibles.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181108 – Cinéma

UN AMOUR IMPOSSIBLE

Un film de Catherine Corsini.

Au moment de sa parution en 2015, le roman éponyme, ou plutôt l’autofiction, de Christine Angot avait été autant complimentée par les uns que honnie par les autres. Les premiers estimaient qu’on avait affaire à « une romancière captivante et implacable » (critique de l’Express) tandis que les seconds déploraient « une écriture (…) spectaculairement catastrophique » (critique du Figaro). Tout ce monde se trouvera peut-être d’accord aujourd’hui pour admettre que l’adaptation du livre au cinéma par Catherine Corsini est de haute tenue.

Car, quoi qu’on pense des qualités littéraires supposées de Christine Angot, il faut convenir que ce qu’elle a entrepris de relater n’a non seulement rien de banal mais mérite la plus grande attention. Le crime, car c’est bien d’un crime dont il est question dans cette histoire, ce crime qui a pu se perpétrer sans être aussitôt repéré, ce crime n’a pas seulement un caractère privé, il est le fruit abject d’un système qui pervertit les relations, conduisant au mépris d’autrui ceux qui se considèrent comme des êtres supérieurs au point d’estimer avoir tous les droits.

Il ne s’agit pas seulement de répéter que l’amour rend aveugle. Le récit de Christine Angot, parfaitement adapté par Catherine Corsini, va beaucoup plus profond dans les plaies du monde qu’en se contentant d’illustrer ce lieu commun. Pourtant, c’est vrai que Rachel (Virginie Efira), tombée sous le charme de Philippe (Niels Schneider), semble totalement aveuglée par sa passion. Le beau parleur qui, dès leurs premiers échanges, cherche à délester Rachel de sa foi en Dieu en lui faisant lire Nietzsche, son auteur de prédilection, ne tarde pas à parvenir à ses fins. Certes, il prend la précaution, dès le début de leur relation, d’indiquer à Rachel que jamais il ne l’épousera. Il lui dit aussi qu’il n’a nullement l’intention de végéter à Châteauroux, la ville où ils se sont rencontrés. Mais déjà, plus sournoisement, il laisse entrevoir son antisémitisme, ses préjugés de classe, sa suffisance, son désir d’être riche. « Si tu étais riche, ose-t-il avouer à Rachel, je reconsidérerais peut-être ma position et envisagerais un mariage avec toi ! ».

Cet homme, il faudra bien du temps et bien des souffrances à Rachel pour percevoir son vrai visage. Le film se déroule, en effet, sur un grand nombre d’années (et il faut saluer la qualité des costumes et des maquillages qui rendent crédible cette fuite du temps). Quand Philippe se décide à quitter Rachel pour voler de ses propres ailes et courir vers ses ambitions, la jeune femme découvre qu’elle est enceinte. Elle donne naissance à Chantal et, dès lors, cherche à renouer contact avec le père afin qu’il reconnaisse l’enfant et lui donne son nom. Ce combat pour sa fille, elle devra le mener longtemps, sans imaginer une seconde, bien entendu, à quel point il sera funeste à l’enfant. Car, périodiquement, parfois après plusieurs années d’absence, le père réapparaît, d’abord assez indifférent à sa progéniture puis, au contraire, l’enfant ayant grandi et étant devenue adolescente, s’intéressant à elle au point de l’emmener régulièrement séjourner en sa compagnie. Il finit d’ailleurs aussi par accepter de la reconnaître. Or, à partir du jour où Philippe accepte de s’occuper de sa fille, les relations entre cette dernière et sa mère se modifient. Elles deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus tendues. Il faudra pourtant bien du temps pour que la vérité éclate, pour que le vrai visage d’un père indigne, malade d’orgueil, se révèle au grand jour. Terrible divulgation. On ne peut rien imaginer de pire.

Loin d’être un banal mélodrame, le film de Catherine Corsini met en évidence le système pervers qui peut s’établir dans les relations humaines au point de donner à certains un sentiment d’impunité qui les rend capables des pires exactions. Il donne aussi au personnage formidablement jouée par Virginie Efira une grande noblesse. Ni son aveuglement ni ses souffrances ni ses multiples épreuves n’y changent rien : il semble n’y avoir en elle pas une once de haine.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181031 – Cinéma

EN LIBERTÉ !

Un film de Pierre Salvadori.

Pierre Salvadori le déclare volontiers, il admire le genre de la « screwball comedy » qu’on peut désigner en français sous l’expression de « comédie loufoque », ces films bourrés de fantaisies qui furent un des fleurons des studios hollywoodiens pendant les années 30 et 40. Des réalisateurs comme Frank Capra, Howard Hawks, Ernst Lubitsch ou Preston Sturges s’y illustrèrent avec un incomparable bonheur. Ces films, d’ailleurs, n’ont, pour la plupart, pas pris une ride.

En sera-t-il de même avec celui que propose aujourd’hui le cinéaste français ? Peut-être. Ce qui est sûr, quoi qu’il en soit, c’est qu’on se délecte en le regardant. On y découvre une Adèle Haenel épatante qui confirme avec brio ses immenses talents d’actrice. Dans le rôle d’Yvonne Santi, inspectrice de police qui vient de perdre son mari, lui-même policier, mort au court d’une mission périlleuse, elle déploie tout le registre de ses dons. Surtout quand elle apprend que son cher époux, en l’honneur de qui l’on vient d’ériger une statue du plus effarant mauvais goût, n’était en vérité qu’un ripou.

En prenant comme point d’appui cette révélation, le film développe trois pistes sans jamais se priver d’y intégrer de bonnes doses de loufoqueries des plus réjouissantes. Tout d’abord, Yvonne Santi doit faire preuve d’habileté avec son propre fils, un tout jeune garçon à qui elle a pris l’habitude de raconter, chaque soir, les exploits de son père. Comment s’y prendre maintenant qu’elle sait que ce dernier n’était qu’un flic corrompu ? L’astuce de Pierre Salvadori consiste à reproduire, à de multiples reprises, une même scène d’intervention musclée du policier défunt en la modulant en fonction des hésitations d’Yvonne Santi ne voulant pas chagriner son fils tout en lui faisant entrevoir une vérité qui n’est pas aussi belle qu’il l’imagine.

La deuxième piste qu’explore avec talent le cinéaste, c’est celle de la réparation. Comme dans « La Fille inconnue » des frères Dardenne, Adèle Haenel joue le rôle d’une femme s’employant à réparer une faute commise. La différence, c’est que, dans le film de Pierre Salvadori, il ne s’agit pas de sa propre faute mais de celle de son défunt mari. À cause des agissements de ce dernier, en effet, un innocent prénommé Antoine (Pio Marmaï) a dû effectuer une peine de prison. Libéré, mais complètement chamboulé par son incarcération, l’homme ne pense plus qu’à se risquer à un véritable braquage. Pour Yvonne Santi, c’est à nouveau le grand embarras : comment se faire la protectrice d’un individu injustement condamné mais qui s’apprête à commettre de véritables exactions ?

Enfin, la troisième piste que se plaît à adopter le cinéaste, c’est celle, disons, de l’amoureux qui n’en revient pas. En l’occurrence, il s’agit de Louis (Damien Bonnard), un collègue policier qui n’a d’yeux que pour Yvonne, au point qu’il ne se rend pas même compte qu’il a affaire, à plusieurs reprises, à un sérial killer se présentant de lui-même au poste de police pour finir par être systématiquement renvoyé chez lui !

Et ce n’est là qu’un des excellents gags dont ce film est parsemé. On a droit aussi à une scène de braquage totalement extravagante, si extravagante que les vigiles n’en croient pas leurs yeux au point de rester sans réagir. Le film mêle avec intelligence l’humour le plus énorme et les sentiments les plus nobles. Ils sont, tout particulièrement, l’apanage des femmes : d’Adèle Haenel dont le personnage rayonne de compassion et d’Audrey Tautou qui, en épouse de l’homme qui sort de prison, lui fait refaire plusieurs fois la scène de leurs retrouvailles. C’est une des plus belles idées d’un scénario qui ne manque pas d’inventivité.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181028 – Musique

LES BAS-FONDS DE PARIS

Un conte musical de Marie Cherrier.

Ah ! Le bel album que nous propose Marie Cherrier ! Après plusieurs cd de chansons très remarqués, ce n’est rien moins qu’un conte musical dont il est question aujourd’hui. Un projet ambitieux qui a sans aucun doute demandé à l’artiste une somme importante de travail, de créativité, d’opiniâtreté et dont on peut d’ores et déjà apprécier les qualités, tout en espérant le voir jouer et interpréter sur scène dès que possible.

Son voyage en chansons, Marie Cherrier l’a imaginé dans un Paris futuriste qui n’est pas sans faire songer à la cité que mettait en scène le cinéaste Fritz Lang dès 1927 dans « Métropolis » : les puissants repliés sur les hauteurs, en l’occurrence à Paris sur la Butte Montmartre où sont désormais concentrés les pouvoirs financiers, et les miséreux relégués au niveau inférieur, dans les bas-fonds. Deux personnages, Camille et Momo, persistent à essayer, au moyen de leur théâtre ambulant, de distraire les quelques touristes qui viennent encore admirer les hauteurs de la capitale. Mais bientôt c’est vers les bas-fonds de Paris que se dirige une Camille désabusée se laissant guider par son compagnon Momo. Or les bas quartiers, s’ils sont certes peuplés de miséreux, n’en sont pas moins riches de personnages autrement intéressants que ceux des hautes sphères. C’est du côté de la fange, et pas ailleurs, qu’on fait de vraies rencontres, celles d’un Baptiste, d’un Nino, d’une Michèle, d’un gitan, d’un barman et de quelques zonards.

Tous ces personnages, tous ces paumés, Marie Cherrier leur donne voix et présence et leur faisant chanter leurs espoirs, leur révolte ou leur solitude. Quand on les écoute, on les imagine évoluant sur scène pour y donner la pleine mesure de leurs talents. Mais rien que par la grâce du chant, il y a de quoi être touché ! Du côté de la Seine, comme le dit Baptiste, « y’en a des âmes en peine qui demandent à être sauvées ! ». Des sans-le-sou qui, s’ils n’ont rien à donner d’autre, ont encore un corps pour danser, une voix pour chanter. Même si c’est pour déplorer « l’air du vide » où peut-être il est encore possible de « grandir à quelque chose ». Paris de misère, « eau grise », Paris « où la nuit vous est offerte ». Mais Paris qu’enchante Marie Cherrier qui, marchant sur les traces d’illustres prédécesseurs qui ont osé la même gageure, revêt la grisaille d’un habit de chansons.

Si c’est un véritable défi que de monter un tel projet, nul doute que Marie Cherrier l’a relevé en s’entourant d’une équipe dont on perçoit aisément les aptitudes rien qu’en écoutant le cd. On ne peut qu’admirer les arrangements d’orchestre conçus et réalisés par Brian Larsen. Car c’est un véritable orchestre qui accompagne les chanteurs, un orchestre que l’on se régale d’écouter. Marie Cherrier n’a pas lésiné sur les moyens, chaque plage du cd est synonyme d’enchantement. Comme je l’ai déjà indiqué, il ne reste qu’à souhaiter que ce conte musical puisse se produire sur scène pour qu’en soient mises en lumière toute la profondeur et toute la beauté.

L’album « Les Bas-Fonds de Paris » qui paraîtra au niveau national en 2019 est d’ores et déjà disponible sur le site de Marie Cherrier :

10/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181021 – Cinéma

Une petite mise au point pour commencer. Certaines personnes, en effet, s’étonnent de ne lire sous ma plume que des critiques élogieuses. L’explication est simple. D’une part, je n’envoie par mail que mes critiques les plus flatteuses. Mais il en est d’autres sur mon blog qui le sont moins, voire beaucoup moins. D’autre part, quand je sélectionne les films que je vais voir sur grand écran, je choisis en priorité ceux qui sont susceptibles de me plaire. Il en est donc beaucoup d’autres que je ne vois pas mais qui, si je les voyais , auraient peut-être droit à des critiques négatives, voire assassines!

Il y a cependant quelques exceptions. Preuve en est la critique que je vous envoie aujourd’hui, celle de l’abominable film de Lars Von Trier, « The House that Jack built ».

THE HOUSE THAT JACK BUILT

Un film de Lars Von Trier.

C’est étonnant, le cinéma ! En quelques jours, il est possible de passer du meilleur au pire, de voir un chef d’œuvre de raffinement, d’intelligence et d’émotion comme « Cold War » de Pawel Pawlikowski et d’être submergé, peu de temps plus tard, par un film accablant de bêtise et de bassesse comme ce nouvel opus de Lars Von Trier. Il est vrai que je ne suis pas surpris car il y a longtemps que je n’attends plus rien de bon de ce cinéaste. Dès la sortie de « Breaking the waves » en 1996, j’avais été effaré par la suffisance crasse d’un réalisateur qui cherchait à donner de la noblesse à la stupide histoire des prétendus « sacrifices » d’une femme amoureuse. C’était idiot et, cependant, cela plaisait beaucoup à une partie de la critique. Et ainsi de suite, jusqu’aux combles de stupidité et d’ignominie que sont les derniers films du cinéaste danois : « Nymphomaniac » 1 et 2 et, aujourd’hui, « The House that Jack built ».

Chaque fois que sort un film de Lars Von Trier, je ne vais le voir que parce qu’il se trouve toujours des critiques pour en faire l’éloge et que je veux pouvoir écrire et répéter que je déteste ce cinéma-là. Il m’a donc fallu supporter, à nouveau, les inepties d’un cinéaste sans talent pendant les 2 heures et demi que dure ce film et, qui plus est, à côté d’une jeune spectatrice qui n’a pratiquement pas cessé de pleurer et de renifler tout au long de la projection. Je la comprends, cela dit, il y a de quoi pleurer, en effet, devant tant un tel déluge d’abjection.

La petite ruse du cinéaste, dont il s’était déjà servi pour « Nymphomaniac », c’est de donner à ses histoires répugnantes une apparence, un revêtement de profondeur, en mettant en scène une sorte de confesseur à qui se confie le malade (ici un tueur en série du nom de Jack, joué par Matt Dillon) et en étalant un semblant de culture censé faire illusion. Comme s’il suffisait d’intégrer au film des séquences d’archives montrant le pianiste Glen Gould et des tableaux de peintres (en particulier de William Blake) pour faire, en quelque sorte, passer la pilule des nombreuses scènes de violence horrifique que, par ailleurs, le cinéaste inflige aux spectateurs ! En vérité, comme toujours, Lars Von Trier essaie d’enrober l’inanité de sa pensée avec des faux-semblants de culture et de métaphores insignifiantes (comme celle, sidérante de banalité, de l’homme dont l’ombre grandit et diminue tandis qu’il marche sous des lampadaires !).

Mais le pire intervient à la fin du film lorsque le cinéaste ne se contente plus de confier à son personnage le soin de se référer à de grands artistes mais à Albert Speer en personne, l’architecte de Hitler, avant de délirer sur le nazisme et sur de multiples autocrates de sinistre mémoire. À ce sujet, dans une interview, Lars Von Trier affirme que, dorénavant, Hitler sera présent dans chacun de ses films ! Nous voilà prévenus !

Je ne ferai pas le détail de toutes les pédanteries, de toutes les niaiseries, de tous les partis pris (dont une exécrable et indécrottable misogynie) et de toutes les atrocités qu’impose malignement le cinéaste à ses spectateurs. Le plus aberrant et le plus ridicule intervient probablement à la toute fin du film, lorsque le tueur en série est promené en enfer par son guide de l’ombre. J’imagine que cette séquence est censée donner du sens à un film atroce et ridicule à la fois. Mais, au lieu de produire de l’intelligence, elle ne fait que rajouter de l’incongruité à l’imbécillité abyssale du film ! Auparavant, le sinistre Jack, se prenant pour un nouveau Thomas de Quincey ne se contentant pas d’écrire mais passant à l’acte, avait parachevé son œuvre, faisant, lui aussi, « de l’assassinat un des beaux-arts » ! Terrifiante mise en scène imaginée par le plus pitoyable des cinéastes !

0/10

Je rappelle, enfin, qu’il est possible de consulter mon blog. On y trouve bien d’autres critiques que celles que j’envoie par mail:

http://lucschweitzer.over-blog.com/

Bien amicalement.

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181016 – Cinéma

COLD WAR

Un film de Pawel Pawlikowski.

« Ida », son succès ô combien mérité de 2014, a probablement incité le polonais Pawel Pawlikowski à adopter, pour ce nouveau film, les mêmes choix stylistiques : photographie en noir et blanc et format carré de l’image. Des choix qui, cependant, ne donnent pas le sentiment d’une simple redite, loin s’en faut. On comprend, dès les premières scènes, qu’ils sont totalement judicieux, qu’ils conviennent parfaitement à ce film, si parfaitement qu’on a le sentiment, de voir une œuvre qui compte déjà parmi les grands classiques incontournables du cinéma. Formellement, tout, dans « Cold War », est quasi parfait. Les cadres et les mouvements de caméra (quand il y en a) semblent toujours extraordinairement justes. Pas un plan, pas une scène, de ce film ne donnent une impression de banalité. Techniquement, voilà un exemple idéal de ce qui est approprié à l’art cinématographique.

Évidemment, pour qu’un film soit proche de la perfection, il lui faut aussi être séduisant du point de vue du contenu et pas seulement de celui de la technicité. Or, ici, tout est incroyablement fascinant à la fois pour les yeux, pour l’esprit et pour l’intelligence. Le film comble sur tous les plans. Et, bien sûr, comme dans les films les meilleurs, il laisse un grand espace de participation au spectateur, Pawel Pawlikowski misant sur son intelligence et sa puissance d’imagination et ne se croyant pas tenu de tout raconter dans les détails.

Au risque de « spoiler » un petit peu, je me dois de mentionner, pour commencer, la superbe épanadiplose que propose le film, l’une des belles qu’on ait vues au cinéma. De quoi s’agit-il ? Eh bien, tout simplement, de la reprise d’une même scène ou d’une scène semblable se déroulant dans un même lieu, au début et à la fin de l’œuvre. Or, dans « Cold War », les deux scènes trouvent leur juste place dans une église à moitié en ruine. Au début du film, le spectateur découvre cette église en se demandant pourquoi le cinéaste a cru bon de la montrer. On y aperçoit la fresque d’un visage (probablement celui du Christ) dont il ne reste que les deux yeux, des yeux qui semblent nous regarder comme ils regardent l’homme qui s’est introduit dans le lieu. On y voit aussi le dôme qui s’est écroulé, laissant au sommet de l’église une grande trouée vers le ciel. À la fin du film, le cinéaste filme à nouveau la même église et tout s’éclaire de façon sublime. Car, cette fois-ci, le bâtiment sert de cadre à un mariage, le plus simple et le plus dépouillé qui soit : rien qu’une bougie sur un autel, une rangée de dragées, et les deux amoureux qui échangent leurs consentements, sans ministre du culte, sans autre témoin que les yeux du Christ fixés sur eux et la bénédiction divine venant de l’infini du ciel au-dessus de leurs têtes. On se croirait dans l’un ou l’autre des films les plus personnels de Frank Borzage (1894-1962), cinéaste génial chez qui les scènes de mariage du même style (sans autre témoin que Dieu) sont récurrentes. C’est d’une beauté à couper le souffle.

Le reste est à l’avenant. Entre ces deux scènes d’église, bien des années se sont écoulées. Le film commence en 1949 et se termine en 1964. Autrement dit, en pleine période de guerre froide. Pawel Pawlikowski s’est inspiré de l’histoire de ses propres parents pour nous raconter celle de ses héros de cinéma, Wiktor (Tomasz Kot) et Zula (Joanna Kulig). Leur rencontre a lieu parce que le premier, musicien et même compositeur, fait partie d’une équipe chargée de collecter et d’enregistrer des chants traditionnels et populaires au fin fond des campagnes polonaises, un peu à la manière de ce que firent, quelques années auparavant, les compositeurs Bela Bartok et Zoltan Kodaly en Hongrie. Cependant, dans la Pologne de ces années-là, le but n’est pas seulement de préserver un patrimoine, mais de le vivifier en sélectionnant une équipe de chanteurs et de danseurs qui se produiront sur scène. C’est à cette occasion que Wiktor fait la connaissance de Zula et que la séduction opère. On a beau prévenir le premier que cette jeune fille n’est guère fréquentable (elle a subi une condamnation pour avoir blessé son père d’un coup de couteau – un père qui, explique-t-elle, a eu la fâcheuse idée « de la confondre avec sa mère), il n’en a cure. Zula non seulement est admise comme membre de la troupe folklorique mais elle en devient rapidement l’une des vedettes.

Du fait du contexte historique de guerre froide, l’histoire d’amour de Wiktor et Zula se complique rapidement. Arrive bientôt, pour la troupe folklorique, l’obligation d’intégrer dans leurs prestations des œuvres vantant la gloire du communisme triomphant et de Staline en personne. Pour Wiktor, le risque de la liberté s’impose. Profitant d’une tournée à Berlin, il parvient à passer de l’autre côté et à rejoindre Paris. Mais, pour Zula, ce n’est pas si simple. Elle a beau aimer Wiktor, elle ne se résout pas à le suivre. Tout n’est pas fini cependant entre les deux amoureux, loin de là. Sans ménager les ellipses, les sauts de plusieurs années (Pawel Pawlikowski n’éprouve pas la nécessité de tout expliquer, fort heureusement), le cinéaste montre, tout particulièrement, les périodes de retrouvailles des deux amants. Pendant un temps, même, Zula parvient non seulement à retrouver Wiktor à Paris mais à demeurer avec lui, sans cependant trouver l’équilibre qu’elle cherchait. Elle est déçue, elle est fantasque, elle se moque d’une poétesse dont s’est entiché Wiktor, elle ne supporte pas de rester à Paris. Mais ni les désillusions ni les emportements ne peuvent rien contre les cœurs et c’est, en fin de compte, Wiktor qui, profitant d’un voyage dans la Yougoslavie de l’époque pour revoir Zula qui s’y produit, revient à son point de départ.

Je ne peux terminer mon éloge de ce film sans en souligner les mérites du point de vue musical. Les musiques et les danses y sont omniprésentes. Bien sûr, de nombreuses scènes font écho au talent de la troupe folklorique polonaise dont fait partie Zula. Mais, Wiktor étant lui-même compositeur et musicien, la musique est présente partout. À Paris, dans les cabarets qui lui sont dédiés, explosent les rythmes du jazz. Une autre scène nous montre Wiktor travaillant à la musique d’un film. Et, surtout, le scénario fait de la place aux séquences les plus sensibles du film, lorsque Zula et Wiktor, s’étant retrouvés pour un temps, la première chante au micro tandis que le second l’accompagne au piano : instant de beauté inoubliable durant lequel on a le sentiment que les deux amants font l’amour par chanson interposée.

Ce film, qui a reçu un Prix de la mise en scène à Cannes, mérite, en vérité, d’être complimenté sur tous les plans. C’est lui, sans nul doute, qui aurait dû être couronné de la Palme d’Or.

10/10

P.S.: J’ai vu le film en avant-première. Il sortira sur les écrans le 24 octobre.

Luc Schweitzer, ss.cc.

20181010 – Cinéma

DILILI À PARIS

Un film de Michel Ocelot.

Après avoir entraîné petits et grands du côté de l’Afrique de Kirikou puis du côté de l’Orient d’Azur et Asmar, c’est à Paris que Michel Ocelot fait évoluer sa nouvelle petite héroïne du nom de Dilili. Quoi ! À Paris ! Quelle déception ! Fini le dépaysement… Pas du tout, car il ne s’agit pas du Paris d’aujourd’hui mais de celui de la Belle Époque ! Dans ce cas, quel enchantement ! Quel bonheur que de se promener dans un Paris qui méritait bien son surnom de Ville-lumière. Paris qui attirait les savants, les chercheurs, les inventeurs, les artistes lyriques, les compositeurs, les peintres, les écrivains, etc. Quelle ville attrayante !

Bon, cela est vrai, sans nul doute, mais ne nous emballons pas, semble nous dire Michel Ocelot dès le début du film. Car si la petite métisse kanake Dilili est à Paris, c’est parce qu’on l’y a fait venir de force pour l’exposer, avec quelques-uns de ses compatriotes, aux yeux des badauds. Mais le plus terrible ne se trouve pas dans ces sortes de « zoos humains » que l’on constituait à l’époque des colonies car, comme l’affirme lui-même Michel Ocelot dans une interview, au moins « les gens » s’intéressaient « à d’autres vies que la leur ». Le plus terrible, ce sont les préjugés et les racismes. La petite Dilili ne se sent nulle part tout à fait chez elle, sa peau de métisse semble trop claire aux autres kanaks et trop foncée aux Parisiens dont certains se croient obligés de l’aborder en lui parlant « petit nègre » !

Grande est leur surprise, à ceux-là, lorsqu’ils se rendent compte que la petite fille possède à la perfection la langue de Molière et la parle mieux qu’eux ! C’est que Dilili a été à bonne école ! Son institutrice ne fut rien moins que Louise Michel en personne au temps où elle dut vivre en déportation en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel que la petite Dilili retrouve à présent à Paris pour son plus grand bonheur !

Car Michel Ocelot prend le parti de nous faire visiter le Paris de ce début du XXème siècle en compagnie de Dilili et d’Orel, un garçon, livreur de profession, qui s’est pris d’amitié pour elle. Filant à toute allure sur le triporteur de ce dernier, les deux amis multiplient les rencontres les plus inouïes. Certes, leur chemin de découverte démarre avec un Ernest Renan renfrogné, incapable de les renseigner sur le Paris de son époque, mais il se poursuit avec les rencontres fabuleuses des plus grands savants et artistes de ces années. La Ville-lumière en regorge, de ces grands noms : Louis Pasteur, Gustave Eiffel, Alberto Santos-Dumont, Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Claude Debussy, Erik Satie (jouant une de ses « Gnossiennes »), Marcel Proust, etc. Impossible de tous les citer. Ils sont tous là et c’est un des bonheurs de ce film que de les y repérer.

En les énumérant, j’ai laissé à dessein de côté les noms des femmes, non pas pour les ignorer, au contraire, mais pour souligner leur rôle dans ce film. Car Michel Ocelot ne se contente pas d’aligner des vignettes ni de nous faire feuilleter le somptueux album des célébrités de la Belle Époque. Ce ne serait déjà pas mal, mais il fait bien davantage, il raconte une histoire en nous faisant entrevoir la face cachée de la Ville-lumière, celle des bas-fonds, celle des égouts, celle qui se complaît dans ses ténèbres. Pour ce faire, il puise dans un héritage qui semble droit venu des romans-feuilletons ou des romans populaires tels qu’en écrivaient, par exemple, un Eugène Sue, un Paul Féval ou un Ponson du Terrail. Et il le fait avec autant de talent que ces derniers, car, bien sûr, les genres littéraires que privilégiaient ces écrivains n’ont pas moins de grandeur que les autres.

Le Paris de la Belle Époque, Michel Ocelot l’imagine assombri par les machinations sordides d’une société secrète dont les membres se font appeler les « mâles-maîtres », société qui s’est jurée d’anéantir toute émancipation des femmes et qui, pour ce faire, s’emploie à enlever des petites filles afin de les asservir. Avec cette histoire, le cinéaste oriente son film non seulement du côté des romans populaires mais aussi du côté d’un cinéma clairement engagé en faveur de la cause des femmes. Et ce sont ces dernières, justement, qui ont le beau rôle pour accompagner Dilili et Orel dans la résolution de leur enquête et dans la mise en échec des « mâles-maîtres » esclavagistes. Des femmes émancipées, précisément, du genre de Louise Michel dont j’ai déjà parlé, mais aussi de Colette, de Camille Claudel, de Sarah Bernhardt, de Marie Curie et d’Emma Calvé, une des grandes cantatrices de cette époque, celle qui s’engage la plus résolument aux côtés de Dilili et Orel. Face à de telles femmes les kidnappeurs de petites filles n’ont aucune chance d’avoir le dernier mot !

Bien sûr, en racontant une histoire qui se déroule au temps de la Belle Époque, Michel Ocelot nous parle tout autant d’aujourd’hui. La cause de l’émancipation féminine que le cinéaste défend doit encore mener bien des combats. Les petites filles que les « mâles-maîtres » revêtent d’un habit noir et obligent à marcher à quatre pattes nous renvoient à des images très contemporaines. Certes notre regard se tourne aujourd’hui du côté du sort réservé aux femmes chez les islamistes radicaux, mais le film de Michel Ocelot nous rappelle aussi que notre histoire d’occidentaux est loin d’être exemplaire. Nous aussi, nous avons à changer nos regards et à convertir nos manières d’être, ce film d’un homme indigné par ce que l’on fait encore trop souvent subir aux femmes nous y invite à bon escient.

9/10

PS.: Quand on demande à Michel Ocelot pour quel public il destine ses films, il répond invariablement qu’il ne fait pas des films pour enfants. Il veut dire par là que ses films s’adressent à tous les publics et à tous les âges.

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180924 – Cinéma

FORTUNA

Un film de Germinal Roaux.

« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit ». Cette citation de l’Evangile selon saint Jean (3,8) convient si parfaitement à ce film que le réalisateur, le franco-suisse Germinal Roaux, a cru bon de l’y insérer à deux reprises.

En effet, le vent qui souffle sur le monastère des Alpes suisses qui sert de cadre à cette œuvre de toute beauté provoque de l’inattendu. La petite communauté de cinq moines, si retirée dans un endroit si paisible, a fait des choix audacieux qui l’ébranlent et l’obligent à des remises en cause. Ces moines, guidée par leur père abbé (admirablement interprété par Bruno Ganz), ne se sont pas dérobés face aux exigences de l’Evangile. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » : la phrase prononcée par Jésus en l’Evangile selon saint Matthieu (25,35), ils ont eu l’audace de l’appliquer à la lettre, sans se chercher de faux prétextes pour ne rien faire. Et ils hébergent donc, dans leur grand bâtiment conventuel, un groupe de réfugiés.

Fortuna (Kidist Siyum Beza), une jeune Ethiopienne de 14 ans toujours hantée par le traumatisme endurée lors de sa périlleuse traversée de la Méditerranée, fait partie de ce groupe. Elle est chrétienne, elle est encore une enfant naïve qui parle aux animaux, mais elle est aussi et surtout une adolescente qui aime se retirer dans une chapelle creusée dans la roche pour y prier Marie. C’est à la Vierge qu’elle préfère se confier, tout en se demandant ce qui lui arrive. Car, au monastère, elle a rencontré un homme, un musulman du nom de Kabir, et la voilà enceinte. De ce fait, elle ne veut pas entendre parler d’un foyer d’accueil, au point de s’enfuir lorsqu’il est question de l’y conduire. Candide comme elle l’est, elle espère que, malgré son jeune âge, elle pourra se marier avec Kabir.

Tout ne se passe pas aussi simplement, on le devine, et le paisible monastère devient le théâtre d’évènements qui le perturbent grandement : non seulement du fait de Fortuna et de sa grossesse, mais aussi parce que les autorités du pays ont jugé qu’il fallait intervenir en ce refuge pour vérifier les identités des migrants et en emmener manu militari dans d’autres centres d’accueil. De ce fait, Fortuna se trouve séparée de Kabir, ce dernier étant l’un de ceux qui sont emmenés par les policiers.

Toutes ces péripéties ont de quoi déstabiliser la petite communauté des moines. A deux reprises, l’une aussitôt après la venue des policiers, l’autre lorsque se pose de manière cruciale le cas de Fortuna, le père abbé réunit la communauté afin de débattre et de décider de ce qu’il convient de faire. Dans ces moments, il faut le dire, c’est la parole de l’abbé, celui qui, à la fois, se montre le plus audacieux et fait preuve de la plus grande sagesse, c’est sa parole qui prévaut. Il trouve les mots pour apaiser les craintes des frères dont la vocation même est dérangée, eux qui se sont retirés dans un monastère pour y être à l’abri des bruits du monde. Mais cela suffit-il à se soustraire aux exigences de l’Evangile ? Quant à Fortuna, à qui un des frères, affolé, a conseillé d’avorter, ne doit-elle pas elle-même, malgré son jeune âge, prendre son destin en mains ? Pour le père abbé, en tout cas, c’est sûr, chaque fois que des membres de l’Eglise ont voulu imposer leur volonté aux autres au nom de leur foi, ils se sont gravement fourvoyés. Que de mal on a pu commettre, dans l’Eglise, en contraignant autrui à faire ce qu’on estimait être bon pour lui !

Photographe autant que cinéaste, Germinal Roaux a eu le bon goût de tourner ce film en noir et blanc. Un choix qui rend cette oeuvre encore plus belle et plus fascinante. Un film à ne pas manquer !

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180924 – Littérature

LA NEUVIÈME HEURE

Un roman de Alice McDermott.

À l’occasion de la rentrée littéraire de ce mois de septembre 2018, le magazine « La Vie » proposait récemment tout un dossier sur le « retour du héros religieux ». Il est remarquable, en effet, de constater que, parmi l’abondante édition de romans encombrant les étals des libraires, il en est plusieurs qui accordent une place non négligeable à des figures chrétiennes. Il y a de quoi s’interroger à ce sujet. Dans le monde déboussolé et vacillant qui est le nôtre, il semble que des écrivains aient recours à des personnages incarnant, avec plus ou moins de bonheur mais avec conviction, l’engagement d’une vie donnée au nom de Jésus-Christ.

Le plus souvent, les romanciers imaginent, pour ce faire, des figures de prêtres. Mais il est une exception notable, celle de la romancière américaine Alice McDermott qui préfère, dans « La Neuvième Heure », donner la part belle à une communauté de religieuses de l’ordre des Petites sœurs soignantes des pauvres malades, implantée dans le quartier de Brooklyn au début du XXème siècle, quitte à écorner au détour d’une phrase les « curés » qui, selon Mme Tierney, l’un des personnages du livre, sont des « enfants gâtés » au regard des religieuses. « Ce sont elles qui s’occupent de tout », ajoute-t-elle.

Il y a du féminisme chez Alice McDermott, aucun doute, mais un féminisme de bon aloi, qui vient à point nommé et qui rend justice aux communautés de religieuses et à leur dévouement envers les plus pauvres. Plusieurs œuvres, en particulier au cinéma, ces dernières années, ont mis en lumière le rôle peu reluisant joué par certaines communautés de religieuses dans l’exploitation éhontée de jeunes femmes soi-disant fautives qui leur étaient confiées (ainsi « The Magdalene Sisters » en 2003 et « Philomena » en 2014). Mais si d’aussi injustifiables dérives ont bel et bien eu lieu, il serait totalement abusif d’en faire porter l’opprobre sur toutes les communautés de religieuses. La plupart d’entre elles, fort heureusement, mériteraient bien davantage d’ovations que de réprobation.

Le roman d’Alice McDermott, très habilement construit, a, pour fil rouge de son récit une « enfant de couvent » prénommée Sally. Et tout commence par le suicide de son père, Jim, un employé d’une société de transport qui vient de perdre son emploi. Bien que Annie, sa femme, lui a fait savoir, peu de temps avant, qu’elle est enceinte, Jim rentre chez lui, calfeutre toutes les issues et ouvre le gaz. Et c’est tout juste si, en rentrant chez elle, sa femme ne fait pas tout exploser.

C’est peu de temps après ces évènements tragiques qu’intervient l’une des religieuses de la communauté implantée dans ce quartier, Sœur Saint-Sauveur, qui passait par là et offre aussitôt ses services, essayant, entre autres choses, mais sans y parvenir, de déguiser le suicide en accident pour que le défunt puisse avoir droit à un enterrement en terre consacrée. Efficace, la religieuse obtient, quoi qu’il en soit, l’admission de la jeune veuve à la blanchisserie du couvent où elle est invitée à travailler en compagnie d’une certaine Sœur Illuminata.

C’est donc dans ce cadre que naît et grandit Sally, l’enfant de Annie. Une « enfant de couvent » qui fait le bonheur de la communauté (tout en créant aussi quelques rivalités, car la romancière s’est bien gardée de décrire des religieuses totalement infaillibles et parfaites). Toujours est-il que, une fois devenue suffisamment grande, Sally estime être appelée à cette vie-là : elle pense avoir une vocation à la vie religieuse. Mais que connaît-elle d’autre, elle qui a grandi entre les murs d’un couvent ? Que devient sa résolution lorsqu’elle est mise à l’épreuve ? Dans un train qui l’emmène vers le noviciat à Chicago, la jeune fille fait des rencontres pour le moins troublantes. Et lorsqu’elle accompagne l’une des religieuses au chevet des personnes malades, que devient sa vocation ? C’est facile de concevoir un idéal entre les murs d’un couvent, c’est autre chose quand il s’agit de se mettre au service de malades à l’aspect déplaisant, voire même répugnant. Et quand, de plus, la jeune fille se trouve témoin des incartades de sa propre mère…

Ce beau sujet d’une vocation supposée mais rudement mise à l’épreuve, Alice McDermott le raconte avec une qualité de narration qui rend le roman très convaincant. La romancière sait parfaitement caractériser non seulement chaque religieuse mais chaque personnage de l’histoire. On n’oublie pas de sitôt Sœur Saint-Sauveur qui, revenant du cimetière où le suicidé a dû être enterré en dehors du terrain consacré, affirme : « Si c’était moi qui dirigeais l’Eglise, elle serait bien différente » ! Ou Sœur Jeanne qui, choquée par les malheurs du monde, s’étonne de « la folie avec laquelle la souffrance est distribuée dans le monde », folie qui « défie toute logique » (la même Sœur Jeanne racontant, dans un autre chapitre du roman, l’histoire de Jeanne Jugan). Ou Sœur Dymphna qui garde dans un album des exemples de vie religieuse, au centre desquels elle a placé Mère Marianne Cope et le Père Damien qui donnèrent leur vie au service des lépreux de Molokaï (ce qui vaut au lecteur une belle page sur ces grandes figures de sainteté). Mais on n’oublie pas non plus les autres personnages du roman, qui n’appartiennent pas à la communauté des religieuses : M. Costello le laitier et sa femme recluse à la maison pour infirmité, et tous les membres de la famille Tierney, dont Mme Tierney qui estime que, tout de même, la sainteté est « ennuyeuse » et lui préfère « le chaos, l’activité, l’agitation… » « Elle aimait les histoires de péchés, ajoute malicieusement la romancière, plus que les contes de vertu » ! Une romancière qui sait de quoi elle parle, car que seraient les romans sans histoires de péchés ?

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180917 – Cinéma (documentaire)

LE TEMPS DES FORÊTS

Un film de François-Xavier Drouet.

Quand il est question des désastres écologiques et environnementaux qui se multiplient sur notre planète, il ne vient sans doute pas à l’esprit de grand monde l’exemple des forêts de chez nous. On sait bien que, de par le monde, la déforestation fait des ravages en de nombreux pays. En France, on peut, par ignorance, supposer que les forêts sont préservées, mais il n’en est rien, comme le montre, de manière évidente, ce documentaire. Certes, comme cela est expliqué dès le début du film, ce n’est pas tellement de déforestation que souffre notre environnement, mais c’est de « mal-forestation », ce qui ne vaut guère mieux. Autrement dit, on a tendance, de plus en plus, à gérer l’espace forestier en usant de la même logique que celle qui prévaut pour l’agriculture intensive. Partout où on le peut, on abat la forêt traditionnelle, composée d’un mélange harmonieux de diverses essences, feuillus et résineux, pour y faire pousser une seule espèce d’arbres, en privilégiant bien sûr ceux dont la croissance est la plus rapide, c’est-à-dire les résineux. Or, dans ces forêts, si l’on peut encore parler de forêts, hormis les arbres qu’on fait pousser à coup d’engrais et sans ménager les pesticides, il n’y a plus de vie : plus de végétaux, plus d’animaux, plus d’oiseaux. Rien que des arbres dont l’abattage est déjà programmé. Seule compte encore une logique de rentabilité, qui se moque comme d’une guigne tant de l’équilibre écologique que du bien-être des personnes, y compris de ceux qui travaillent dans ce secteur.

Le constat fait par le réalisateur, François-Xavier Drouet, qui a sillonné la France en diagonale, depuis les landes de Gascogne jusqu’au massif des Vosges en passant par le plateau de Millevaches et par le Morvan, le constat est accablant. Les engins utilisés dans les exploitations forestières pour y faire des coupes rases, c’est-à-dire pour abattre tous les arbres d’une parcelle en un temps record, ces engins surpuissants et d’un coût faramineux dévastent tout l’environnement, défoncent les chemins et détruisent les cours d’eau. Mais, même là où de tels engins ne sont pas utilisés, les forestiers sont incités à ne plus produire que des arbres standard, dont le diamètre doit se situer entre 30 à 40 cm. Autrement dit, il y a de moins en moins de gros arbres dans nos forêts. Quant aux forestiers (qu’on voit, lors d’une séquence, manifester et exprimer leur mal-être devant l’Office National des Forêts de l’avenue Saint-Mandé à Paris), ils ont le sentiment de faire leur travail en dépit du bon sens et d’être traités par le mépris. Ceux qui décident de l’exploitation des forêts françaises ne connaissent pas la réalité du terrain. Et chez les forestiers, le mal-être est parfois si grand qu’il se solde par un suicide.

Fort heureusement, comme a pris soin de le montrer aussi le réalisateur, il est des forestiers qui résistent, autant qu’ils le peuvent, à la logique de rentabilité qui a tendance à prévaloir aujourd’hui. C’est à eux, « les forestiers résistants », que le film est dédié. Puissent-ils tenir bon, pour qu’il reste des forêts dignes de ce nom dans notre pays de France !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180906 – Cinéma

INVASION

Un film de Kiyoshi Kurosawa.

« Que ferais-tu si c’était bientôt la fin du monde ? » A cette question qui lui est posée par son mari Tetsuo, Etsuko, une ouvrière du textile, apporte le même genre de réponse que celle qu’on prête à saint Dominique Savio : « Rien, probablement, répond-elle. Je continuerai simplement à vivre. » Cependant, dans le film du prolifique cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa, si la question est formulée, c’est parce qu’une menace réelle pèse sur l’humanité et pourrait la détruire. L’invasion, qui donne son titre au film, n’est rien moins que celle d’extra-terrestres qui, avant de prendre possession de notre globe, se sont infiltrés sur terre en se camouflant sous des apparences humaines.

Le même sujet avait déjà été traité par Kurosawa l’an dernier dans un film intitulé « Avant que nous disparaissions », mais d’une manière plus fantaisiste. Dans « Invasion », le cinéaste ose le pari de la sobriété, de l’épure, du dépouillement le plus radical possible. Pas ou quasiment pas d’effets spéciaux à grand tapage. Toute l’angoisse générée par le film repose sur le jeu des acteurs, sur des signes inquiétants, des bruits soudains, des murs qui se mettent à trembler, des coups de vent, des courants électriques qui semblent se transmettre dans des poignées de main, des corps qui s’écroulent sur le sol et une bande-son rigoureusement et excellemment conçue (tant du point de vue des bruitages que de celui de la musique). Cela suffit à fabriquer des séquences de frayeur quasi palpable et à la communiquer irrésistiblement aux spectateurs.

Cette manière de faire me convient totalement (le seul bémol étant, à mon avis, la longueur excessive du film), je la préfère de loin aux débauches d’effets spéciaux qui encombrent tant d’autres films. Mais à cela s’ajoutent des subtilités de scénario tout à fait intéressantes et séduisantes. En voyant le film de Kurosawa, je songeais, par moments, à « Rhinocéros », la pièce fameuse de Ionesco dans laquelle un des personnages parvient à résister à la déshumanisation qui s’empare de tous les autres. Il y a quelque chose du même ordre dans « Invasion », dans la mesure où les extra-terrestres ayant pris des apparences humaines ont pour but de voler aux humains leurs concepts et, donc, de les priver d’une part d’eux-mêmes (autrement dit de les déshumaniser) et de les détruire (ce qui donne lieu aux scènes les plus impressionnantes du film, celle où les humains s’écroulent par terre). Seule Etsuko parvient à résister à l’emprise des extra-terrestres qui ne réussissent à l’amputer d’aucun de ses concepts. Mais ce que suggère le film est encore plus intéressant et plus beau qu’une simple opposition dont on ne connaîtrait pas la cause. Ce qu’indique le film, c’est que c’est l’amour qui sauve Etsuko, le seul concept dont ne peuvent s’emparer les extra-terrestres. Parce que précisément il s’agit de bien davantage que d’un concept. L’amour est vivant, il est incarné, il est fort et il peut même être combatif. Et il rend libre, même quand l’oppresseur vient d’ailleurs et est doté de pouvoirs extraordinaires.

7,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180901 – Litérature

UNE HISTOIRE DES ABEILLES

Un roman de Maja Lunde.

Souvent, quand il est question des menaces qui pèsent sur les abeilles en provoquant leur surmortalité, revient, sous la plume des commentateurs, la fameuse citation selon laquelle « si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre ». Cette phrase étant attribuée à Einstein, le lecteur est évidemment incité à la prendre très au sérieux. Sauf que le célèbre physicien, qui n’avait sans doute pas de compétence particulière dans les questions d’écologie, n’a jamais ni prononcé ni écrit cette phrase. Beaucoup plus intelligemment, plutôt que d’adhérer sans y réfléchir à la teneur de cette pseudo-citation, la romancière norvégienne Maja Lunde a enquêté et s’est informée auprès de personnes qualifiées afin de rédiger un roman dont la lecture est à la fois instructive et passionnante. Un triple récit, en vérité, qui ne néglige aucun des signaux d’alarme environnementaux (dont l’effondrement des colonies d’abeilles qui en est, en quelque sorte, l’archétype) risquant de compliquer drastiquement la vie des humains sur la terre, mais un récit qui, subtilement, ne cède pas totalement au catastrophisme, un récit qui ménage donc (je le dis sans en révéler la nature) une lueur d’espoir.

Triple récit, écrivais-je, car la romancière a réussi le pari audacieux d’imbriquer trois histoires dans son ouvrage, mais trois histoires dont on découvre, au fil des pages, que, même si elles semblent éloignées les unes des autres à la fois dans le temps et dans l’espace, elles n’en possèdent pas moins des liens ou, si l’on préfère, des dominateurs communs, le plus important relevant de l’apiculture, l’autre étant du domaine de la transmission.

Trois personnages supervisent chacun des trois récits. William est le premier dans l’ordre chronologique : il vit en Angleterre en 1851, aux côtés de sa femme Thilda qui lui a donné une ribambelle de filles (qu’il peine à distinguer les unes des autres) et un garçon, Edmund, sur qui il fonde beaucoup d’espoir. Se relevant péniblement d’une dépression, l’homme vit chichement d’un commerce de grains mais, surtout, sous l’égide de son mentor Rahm, se passionne pour l’apiculture, cherchant à inventer de nouvelles méthodes de travail avec, pour objectif principal, la construction d’un nouveau type de ruches, des ruches « dont on pourrait ôter les rayons sans devoir tuer les abeilles ni même troubler leur repos », mais sans savoir, qu’au même moment, en Amérique, un certain pasteur Langstroth exécute le même genre de recherches.

Le deuxième récit, dont le narrateur se prénomme George, se déroule en 2007 aux Etats-Unis, dans l’Ohio. George, qui est marié à Emma, est le père de Tom, un étudiant qu’il va chercher à la gare au début du roman, dont il découvre bientôt qu’il est devenu végétarien et, surtout, à qui il espère transmettre sa ferme et sa passion pour l’apiculture, le problème étant que le jeune homme, lui, de son côté, caresse d’autres ambitions. Mais le pire arrive à George lorsque, plus tard, il découvre, impuissant, qu’une bonne partie de ses ruches se sont vidées de leurs occupantes. Lui, qui espérait en être préservé, assiste à ce désastre de la disparition pure et simple des abeilles.

Le troisième récit, enfin, nous transporte dans un futur relativement proche. Tao, la narratrice, est chinoise et son histoire se déroule en 2098. La jeune femme, comme beaucoup de ses consoeurs, est contrainte de travailler dans les vergers afin de polliniser manuellement les arbres fruitiers, les insectes qui faisaient cette besogne s’étant totalement évanouis. Mais le drame, pour son mari Kuan et, plus encore, pour elle, c’est ce qui survient à leur fils Wei-Wen, retrouvé inconscient, victime d’un mal étrange et inexpliqué. L’alerte aussitôt donné, les autorités du pays subtilisent l’enfant et établissent un périmètre interdit autour du lieu où celui-ci a été retrouvé. S’engage alors pour Tao, en mère qui ne peut se contenter d’attendre d’hypothétiques nouvelles, une quête éperdue afin de savoir où a été emmené son fils et ce qui lui est arrivé, quête qui, passant par Beijing, la conduit de surprise en surprise et, étrangement, lui fait même repérer la trace de William, le narrateur du premier récit dans l’ordre chronologique.

Je n’en dis pas davantage pour ne pas dévoiler les intrigues des trois histoires entrecroisées et qui, étonnamment, comme je viens de l’indiquer, se rejoignent et se répondent. Construit avec art et habileté, ce roman non seulement tient en haleine, non seulement diffuse un enseignement sur la vie des abeilles et sur l’apiculture, mais aussi conduit inévitablement le lecteur à se coltiner quelques redoutables questions. Qu’adviendra-t-il si, comme le suppose le roman en s’appuyant sur beaucoup de signes alarmants de notre actualité, les insectes pollinisateurs en viennent à disparaître de la surface de notre planète ? Faudra-t-il polliniser à la main, comme le fait Tao dans le roman ? Trouvera-t-on d’autres solutions pour pallier le manque d’insectes ? Quoi qu’il en soit, ce qui est sûr, c’est que, avant qu’il ne soit trop tard, il faudrait mettre tout en œuvre pour enrayer, voire stopper, le déclin des colonies d’abeilles. Un déclin qui pourrait devenir un effondrement planétaire, comme l’imagine la romancière, ce qui entraînerait un vrai désastre. Autrement dit, c’est aujourd’hui qu’il faut agir !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180829 – Cinéma

BURNING

Un film de Lee Chang-dong

Dans « Poetry », son film somptueux et bouleversant sorti en 2010, le coréen Lee Chang-dong mettait en scène une dame âgée, atteinte par un début de maladie d’Alzheimer et s’inscrivant néanmoins à un cours de poésie proposant, comme objectif, la rédaction d’un poème. Aujourd’hui, avec « Burning », le cinéaste raconte l’histoire de Jongsu, un jeune garçon qui se rêve en écrivain, se promettant d’écrire sans tarder un roman, à l’instar de William Faulkner, son auteur de prédilection. Or, si, tout au long du film, on ne voit pas le garçon écrire une seule ligne de ce livre fantasmé, on a aussi le sentiment que c’est peut-être bien le film lui-même qui est le roman projeté par Jongsu. Lui-même devient personnage de son propre roman, lui ainsi que Haemi, la jeune fille qu’il rencontre par hasard et qui se fait reconnaître à ses yeux comme une amie d’enfance que le garçon trouvait autrefois « moche » mais qu’il avait néanmoins sauvée d’un puits dans lequel elle était tombée (c’est du moins ce qu’elle prétend, car Jongsu ne garde aucun souvenir de l’événement).

« Moche », Haemi l’était peut-être dans le passé, mais elle ne l’est certes plus aujourd’hui, bien au contraire et Jongsu ne tarde pas à être séduit et à passer dans son lit. Cependant, si la jeune fille est belle, joyeuse, attractive, elle n’en révèle pas moins ses zones de mystère et ses fêlures d’âme, ainsi que ses aspirations. Et puis, elle a, pourrait-on dire, une fâcheuse tendance à l’évaporation. Elle disparaît une première fois pour un voyage en Afrique, laissant à Jongsu le soin de s’occuper de son chat (un chat dont on se demande, pendant une bonne partie du film, s’il est ou non réel !). A son retour, le garçon découvre avec effarement qu’Haemi n’est pas seule. Elle revient accompagnée de Ben, curieux jeune homme riche et oisif dont elle s’est manifestement éprise. Commence alors un triangle amoureux bourré d’étrangeté et d’ambiguïté. Non seulement Ben ne congédie pas Jongsu mais il semble comme attiré par lui, allant jusqu’à lui faire des confidences, lui révélant qu’il brise parfois son oisiveté en incendiant un de ces serres couvertes de plastique extrêmement abondantes dans la campagne de Corée.

Le mystère, diffus tout au long du film, s’épaissit lorsque disparaît une deuxième fois Haemi, non plus pour un voyage, mais sans que personne ne sache (apparemment, en tout cas) ce qu’elle est devenue. Elle s’est comme évaporée. Tout en s’occupant de la ferme paternelle, travail qu’il doit exécuter du fait que son père a des démêlés avec la justice, Jongsu mène ses investigations afin de découvrir la vérité à propos d’Haemi dont il est toujours éperdument amoureux. Pour ce faire, soupçonneux quant à l’implication de Ben, il le prend parfois en filature. Mais ce dernier n’est pas le moins du monde effarouché et semble avoir gardé plus que de l’affinité pour Jongsu.

Inspiré d’une nouvelle de l’écrivain japonais Haruki Murakami (« Les Granges brûlées »), écrivain qui s’est spécialisé dans l’écriture de récits mêlant subtilement l’étrangeté au quotidien le plus banal, le film en conserve indéniablement l’empreinte. Comment le définir ? Mélodrame, thriller, film social, film symboliste, il est tout ça à la fois. Ce qui est sûr, c’est qu’une telle œuvre ne peut convenir à ceux qui n’apprécient que les histoires à la Sherlock Holmes, c’est-à-dire s’achevant par la résolution de tous les mystères. Dans « Burning », la tension accumulée au cours du film conduit vers une inéluctable violence qui non seulement ne résout rien mais augmente encore les incertitudes. Comme l’explique lui-même Lee Chang-dong dans une interview, « dans un polar, généralement, tout mystère s’éclaire à la fin. Je crois, moi, que nos vies sont des énigmes que le temps n’éclaircit jamais vraiment. » Son film en donne la démonstration et, de ce fait, accorde un grand espace d’imagination pour le spectateur. Comme Jongsu, chaque spectateur se demande ce qu’est devenue Haemi, pourquoi elle a disparu. D’autant plus que, comme Jongsu également, chaque spectateur garde en mémoire les deux scènes les plus belles du film, toutes deux se focalisant sur le personnage d’Haemi : l’une la montrant mimant avec gourmandise et sensualité l’épluchage et la dégustation d’une mandarine, l’autre la montrant poitrine dénudée dansant à la manière des femmes du désert du Kalahari, en Afrique. C’est la danse des « little hungers » et des « big hungers », autrement dit de la petite faim corporelle et de la grande faim de l’esprit, la faim de qui cherche un sens à la vie. Pas sûr que ce film ait l’ambition de définir ce sens, mais il met si bien en scène le mystère que cela suffit amplement à combler les appétits et à fasciner les regards.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20180822 – Cinéma

BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN

Un film de Spike Lee.

Sorti sur les écrans en 1915, « Naissance d’une nation » de D. W. Griffith est généralement considéré par les historiens et les spécialistes comme un jalon marquant de l’histoire du 7ème art. Film à grand spectacle, novateur d’un point de vue formel, il mêle savamment la grande et la petite histoire, racontant la naissance de l’Union du Nord et du Sud au lendemain de la guerre de sécession du point de vue de deux familles parmi d’autres comme du point de vue de la collectivité dans son ensemble. Or, dans sa deuxième partie, ce film ne fait rien moins que l’apologie du Ku Klux Klan, imaginant des justifications à la création de cette organisation et tâchant de prouver que l’Union n’a pu se créer et perdurer qu’en pratiquant le rejet d’éléments considérés comme étrangers à l’identité américaine, au premier rang desquels les Noirs. Le film connut un tel succès qu’il contribua à la réémergence de l’organisation raciste. Aujourd’hui, comme le montre, lors de deux séquences impressionnantes, le film de Spike Lee, même si plus d’un siècle s’est écoulé depuis son tournage, « Naissance d’une nation » reste une référence pour les suprémacistes blancs des États-Unis qui se le projettent volontiers en éructant de plaisir chaque fois qu’apparaissent les membres du KKK et que sont molestés, voire assassinés, des Noirs à l’écran.