Le blog du Père Luc – Films, livres, musiques, etc.

[où il est question de films, de livres, de musiques, etc. par un religieux de la Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpucien)]

=> http://lucschweitzer.over-blog.com/

20180101 – Cinéma

Bonjour et très bonne année 2018 à vous tous (avec plein de bons films si possible!)

L’année 2017 restera, quoi qu’il en soit, mémorable.

J’ai vu beaucoup de films et j’en ai apprécié un grand nombre (mon blog et les sites qui accueillent mes critiques en témoignent).

Voici donc mes 30 films préférés de l’année qui vient de s’achever.

Mes seules hésitations concernent les documentaires. En fin de compte, je les ai tous conservés dans ma liste (sauf « I am not your negro » de Raoul Peck non pas parce que c’est un film mineur, au contraire; mais parce qu’il n’est quasiment fait que d’images d’archives). Tous les autres documentaires présents dans ma liste sont, sans nul doute, des films à part entière au même titre que les oeuvres de fiction. Il faut d’ailleurs noter que les documentaires de qualité sortant sur grand écran sont de plus en plus nombreux et je n’ai malheureusement pas pu tous les voir.

Voici ma liste:

- The lost city of Z, de James Gray

- Silence, de Martin Scorsese

- 120 battements par minute, de Robin Campillo

- La Villa, de Robert Guédiguian

- Carré 35, de Éric Caravaca

- Une femme fantastique, de Sebastián Lelio

- Faute d’amour, de Andrei Zviaguintsev

- Les fantômes d’Ismaël, de Arnaud Desplechin

- Ava, de Léa Mysius

- La la land, de Damien Chazelle

- Sage femme, de Martin Provost

- Certaines femmes, de Kelly Reichardt

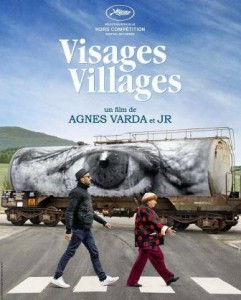

- Visages villages, de Agnès Varda

- Loving, de Jeff Nichols

- Jeannette, de Bruno Dumont

- Djam, de Tony Gatlif

- L’Opéra, de Jean-Stéphane Bron

- Song to song, de Terrence Malick

- Le musée des merveilles, de Todd Haynes

- Dunkerque, de Christopher Nolan

- L’échange des princesses, de Marc Dugain

- Emily Dickinson – a quiet passion, de Terence Davies

- Le portrait interdit, de Charles de Meaux

- Simon et Théodore, de Mikaël Buch

- Au revoir là-haut, de Albert Dupontel

- L’autre côté de l’espoir, de Aki Kaurismäki

- Après la tempête, de Hirokazu Kore-eda

- L’amant double, de François Ozon

- Nos années folles, de André Téchiné

- Valerian et la cité des mille planètes, de Luc Besson

Bien amicalement et à bientôt pour de nouvelles critiques!

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171231 – Cinéma

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

Un film de Marc Dugain.

Dès l’ouverture de ce film adapté du roman éponyme de Chantal Thomas, on en a le pressentiment, ce sont les ailes sombres de la mort qui s’étendent au-dessus des cours de France et d’Espagne. Et c’est elle qui, en quelque sorte, mène la danse. Les servantes endormies près du lit où repose le tout jeune Louis XV semblent mortes et, lorsqu’elles s’éveillent, c’est comme si elles reprenaient vie afin de chasser les intrus qui se présentent, en l’occurrence des médecins que l’une d’elles ne se gêne pas de traiter non seulement de charlatans mais de semeurs de mort : leur soi-disant thérapie a déjà provoqué le décès de plus d’un à la cour et il n’est pas question qu’ils examinent le futur roi de France, trop jeune pour régner encore, au risque de le tuer, lui aussi. Lorsque celui-ci, un peu plus tard, entre au château de Versailles, que réintègre la cour, c’est, dans un premier temps, pour y errer comme dans une vaste nécropole sur les murs de laquelle sont accrochés les portraits d’illustres défunts. La mort est partout, elle obsède Louis XV, malgré son jeune âge. Et la barque conduisant la fille du Régent sur l’île où a lieu l’échange des princesses fait songer à l’embarcation de Charon emportant les morts sur le fleuve Styx. Quant à la cour d’Espagne, elle semble gagnée elle aussi par la mort, tant elle est comme figée dans les piétés et les dévotions imposées par le roi Philippe V, un roi neurasthénique hanté par les guerres qu’il avait ordonnées.

C’est dans cette ambiance funèbre qu’a lieu l’échange des princesses. L’idée vient du Régent Philippe d’Orléans pour qui celles-ci, femme ou même petite fille, ne sont que monnaie d’échange pour sceller la paix : la petite Anna Maria Victoria, âgée d’à peine 4 ans, doit quitter la cour d’Espagne afin d’épouser Louis XV tandis que la propre fille du Régent, Louise Elisabeth, est sommée de franchir les Pyrénées afin de convoler avec le futur roi Don Luis. Ces effarantes tractations ne s’embarrassent pas des personnes : l’une est une fillette qui joue à la poupée, l’autre une adolescente en révolte qui n’a guère l’intention de se conformer aux usages des grands d’Espagne. Celle-ci est sans nul doute l’un des personnages les plus intéressants du film. Quand, à son arrivée sur le sol espagnol, on la questionne sur ses goûts en matière de divertissements, elle stupéfie par ses réponses négatives. « Que voulez-vous faire ? lui demande-t-on. À quoi voulez-vous occuper votre temps ? » « À rien ! répond-elle. Je ne veux rien faire ! ».

Car, bien sûr, comme l’a si bien écrit Blaise Pascal dans une de ses plus fameuses pensées, pour ne pas penser à sa finitude et à sa mort inéluctable, il faut tâcher de se divertir. Chasser, danser, broder, voire brûler les hérétiques (comme l’affirme, lors d’une scène, Philippe V d’Espagne), tout ce qui amuse les autres déplaît à Louise Elisabeth la révoltée.

Marc Dugain ne s’est pas contenté de filmer habilement les intrigues des cours de France et d’Espagne, il l’a fait en adoptant un véritable point de vue de cinéaste, imprimant sur le film la marque de la mort, ce qui ne supprime aucunement la beauté de l’oeuvre (la photo est superbe). Et c’est elle encore, la mort, qui, lorsqu’elle frappe certains des principaux protagonistes de cette histoire, change du tout au tout les destinées : il n’est pas question de demander leur avis aux princesses, l’une connaîtra donc un sort plutôt enviable, tandis que l’autre sera purement et simplement sacrifiée !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171222 – Cinéma

LE PORTRAIT INTERDIT

Un film de Charles de Meaux.

Ce film étonnant a été inspiré à son auteur, Charles de Meaux, par un tableau exposé au musée de Dole (Jura), un portrait peint par le jésuite Jean-Denis Attiret à la fin du XVIIIème siècle représentant Ulenara, une concubine de l’empereur de Chine Qianlong devenue impératrice après la mort de la première femme de ce dernier. En 1768, année durant laquelle se déroule la majeure partie de l’action du film, les jésuites sont présents en Chine depuis presque déjà deux siècles et un de leurs plans de mission consiste à essayer de séduire les élites politiques et intellectuelles du pays. Les religieux estiment en effet que s’ils parviennent à convertir au christianisme les classes dirigeantes, le peuple ne tardera pas à suivre le même chemin, une méthode qui se révèle, en fin de compte, assez peu efficace.

Toujours est-il que, en cette année 1768, les jésuites ont trouvé place au palais de l’empereur. Ils y sont admis par la grâce de leurs multiples talents, entre autres celui de la peinture, un art très prisé mais aussi très codifié dans la Chine de cette époque. D’où la surprise de l’empereur le jour où Ulenara (Fan Bingbing) lui demande, après l’avoir battu à un jeu, la faveur de se faire faire par le jésuite Jean-Denis Attiret un portrait « à l’occidentale » ! Le souverain ayant consenti, le religieux est introduit dans l’intimité de l’impératrice pour de nécessaires séances de poses. Une intimité toute relative cependant puisque sont toujours présents servantes et conseillers. C’est une étrange relation qui s’instaure néanmoins entre le peintre et son modèle, entre le jésuite et la femme délaissée, car son empereur de mari lui préfère déjà d’autres concubines.

Le film raconte une histoire de regards et de fascinations réciproques. Pour la peindre, Attiret a demandé à Ulenara l’autorisation de contempler ses yeux. Mais quelque chose de trouble fait son chemin dans les regards qui se croisent et les longues séances de pose ne sont pas totalement innocentes, même si elles ont lieu devant des témoins qui, parfois, s’effraient d’un geste, d’une petite audace du jésuite. Ce dernier comprend qu’il joue avec le feu, c’est-à-dire avec ses sens, avec l’émoi que suscite en lui sa propre œuvre, sa propre peinture. Car c’est elle qui le perturbe, plus encore que l’être de chair qui en est le modèle.

Fragile et conscient de sa fragilité, Jean-Denis Attiret n’en donne pas moins le sentiment d’être, dans ce film, le jésuite le plus lucide, celui qui perçoit le mieux les erreurs de jugement de ses frères. Ni l’empereur ni les courtisans ne sont dupes : ils savent que les religieux veulent les convertir au christianisme. Mais sont-ils prêts à faire une telle démarche ? Rien n’est moins sûr. Dans des décors somptueux encore hantés par le fantôme de l’impératrice défunte, les regards échangés sont habités de doute et de méfiance. Très beau, très esthétique et, par moments, audacieux dans sa réalisation, ce film passionne aussi du point de vue de ses thématiques et, en particulier, de celle qui concerne la mission dans la lointaine Chine d’un point de vue chrétien et, en l’occurrence, jésuite.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171130 – Cinéma

LA VILLA

Un film de Robert Guédiguian.

Retrouver, une fois de plus, la famille d’acteurs que Robert Guédiguian a déjà mis en scène dans quantité de films, cela donne le sentiment de renouer avec des amis. Et comme, de plus, le film qui les réunit à nouveau est une œuvre qui mérite tous les applaudissements, que demander de mieux ? Voici donc les fidèles de Guédiguian rassemblés pour former, à l’écran, une fratrie : Angèle (Ariane Ascaride), Joseph (Jean-Pierre Darroussin) et Armand (Gérard Meylan), tous trois au chevet de leur père qui, alors qu’il s’était abandonné au plaisir du tabac, a été terrassé par un AVC. Rentré dans sa villa de bord de mer, il ne peut plus ni parler ni se déplacer et se trouve donc dépendant de ses enfants. Armand n’a pas eu grand chemin à faire : c’est lui qui tient le petit restaurant que lui a légué le père et qu’il gère selon les principes qui lui ont été transmis (bien manger pour pas cher !). Joseph, en homme désabusé qui vient d’être licencié de l’entreprise qui l’employait, est arrivé dans la villa accompagné de Bérangère (Anaïs Demoustier), sa maîtresse beaucoup plus jeune que lui. Quant à Angèle, qui fait carrière en tant qu’actrice renommée, elle reconnaît n’être venue à la villa que contrainte par les circonstances.

Exceptée Bérangère, tous ces personnages expriment soit de la nostalgie, soit des regrets, soit des souffrances enfouies. Tout a changé dans ce coin de littoral : les maisons ont été vendues les unes après les autres à des riches propriétaires qui n’y résident qu’occasionnellement. Comment ne pas regretter l’époque pas si lointaine où ça grouillait de monde et où l’on partageait les joies et les peines les uns des autres, où, par exemple, l’on ne décorait qu’un seul sapin de Noël pour tout le monde ? Et comment ne pas pleurer lorsque reviennent des souvenirs de drame et, en particulier, celui qui a causé la mort de la fille, encore toute jeune, d’Angèle ? Les retrouvailles autour du père malade sont l’occasion de dire ce qui était resté caché, de mettre des mots sur des douleurs toujours à vif.

Certes, une grande part de ce film est marquée par le passé, mais on n’a pas affaire pour autant à une œuvre uniformément mélancolique. Les mots durs laissent place à d’autres sentiments, surtout quand on se tourne vers les quelques voisins qui s’accrochent encore à ce recoin de littoral : un couple âgé et démuni, trop fier pour accepter l’aide de leur fils médecin et dont le sort émeut jusqu’aux entrailles ; ou ce pêcheur joué par Robinson Stevenin, énamouré jusqu’à être drôle, n’en revenant pas de voir Angèle, dont il est follement amoureux depuis qu’il l’a vue sur scène, et avec qui il se plaît à réciter du Claudel !

Et puis il y a, chez tous ces personnages, malgré leurs fragilités, un point commun que Robert Guédiguian fait poindre habilement tout au long du film avant de l’exposer de manière explicite : une qualité que l’on ne peut désigner que par un seul mot, et tant pis s’il paraît un peu désuet, la bonté. Cette qualité mise en avant lorsqu’apparaissent quelques-uns de ceux que cherchent, tout au long du film, des militaires, c’est-à-dire des migrants échoués par là avec leur embarcation. « Ils peuvent être dangereux », avait même affirmé l’un des soldats, au grand étonnement de Bérangère. Ceux que l’on finit par découvrir n’ont rien de redoutable assurément : ce sont des enfants ! Et c’est à leur contact que chacun des personnages du film laisse jaillir ce qu’il a de meilleur.

Avec ce film beau et émouvant, c’est sûr, Robert Guédiguian a signé l’une de ses meilleures œuvres, du même acabit que « Marius et Jeannette » (1997), « Les Neiges du Kilimandjaro » (2011) et quelques autres titres encore.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171128 – Littérature

CONTINENTAL FILMS

Cinéma français sous contrôle allemand

Un livre de Christine Leteux.

Récemment, à l’occasion de la mort de Danielle Darrieux, parmi le concert des louanges unanimes (et tellement méritées), il n’a pas manqué de se glisser, chez certains commentateurs, la mention d’une petite note de soupçon, d’un petit bémol, d’une soi-disant zone d’ombre ayant entachée le parcours exemplaire de l’immense actrice. C’est que, en effet, en mars 1942, Danielle Darrieux fit partie d’un convoi de gens de cinéma français envoyés séjourner à Berlin, ce qui fut considéré comme un symbole de la collaboration des artistes hexagonaux avec l’Occupant. La vérité est évidemment tout autre, ce que démontre Christine Leteux dans le passionnant ouvrage qu’elle vient de faire paraître sur le cinéma français durant les années de guerre. Les acteurs et gens de cinéma présents dans ce fameux train de Berlin n’étaient, nous explique-t-elle, « pas nécessairement des traîtres à leur patrie, mais probablement plus des jouets entre les mains de l’Occupant » (page 133). Pour ce qui concerne Danielle Darrieux, elle était, de plus, fiancé à un diplomate de la République Dominicaine emprisonné en Allemagne et qu’elle espérait revoir par le biais de ce voyage (ce qui fut d’ailleurs le cas).

Christine Leteux ayant eu accès à beaucoup de documents et les ayant minutieusement compulsés, elle peut ainsi, dans son remarquable ouvrage, lever une bonne partie du voile qui recouvrait cette période trouble et sombre de l’histoire et démontrer, autant que faire se peut, qu’il convient de se garder de tout jugement à l’emporte-pièce. Elle raconte avec précision dans quelles conditions furent produits les films de la « Continental », la firme de cinéma voulue et contrôlée par les Allemands et ayant pour dirigeant l’un d’eux, Alfred Greven, un homme complexe à la « personnalité bien trempée » (page 38). Sous sa gouverne furent tournés un certain nombre de navets, mais aussi de bons films, voire d’excellents, le meilleur de tous étant probablement « Le Corbeau » (1943) d’Henri-Georges Clouzot, un film considéré aujourd’hui comme un chef d’œuvre mais qui fut, à sa sortie, mal perçu aussi bien par l’Occupant et ses collaborateurs que par la Résistance.

Il est passionnant de découvrir par le menu, sous la plume avisée de Christine Leteux, les destinées de tous ceux qui ont eu à traverser cette période dans le milieu du cinéma. Certains firent preuve de courage et d’obstination, comme Pagnol qui refusa de travailler avec Greven (page 183) ou Henri Decoin qui persista à travailler avec un scénariste juif (page 61) à l’heure même où le sombre critique et écrivain Lucien Rebatet appelait à « désenjuiver » le cinéma français (page 61) ! D’autres se comportèrent avec bassesse et lâcheté, comme le cinéaste Léo Joannon coupable de crapulerie envers Raymond Bernard, un réalisateur pourtant réputé pour sa gentillesse et qui ne manqua pas de bravoure puisqu’il était juif. Beaucoup s’arrangèrent comme ils purent, sans trop se compromettre tout en continuant à travailler.

La destinée la plus touchante, la plus émouvante, fut celle que connut l’un des meilleurs acteurs français (sinon le meilleur) des années d’avant-guerre, Harry Baur. Quiconque l’a vu jouer le rôle de Jean Valjean dans l’adaptation des « Misérables » que fit Raymond Bernard en 1933 ne l’oubliera jamais ! Or cet immense acteur connut une fin atroce le 8 avril 1943, des suites des tortures que lui firent subir ses bourreaux allemands. Ayant déplu aux autorités en place et soupçonné d’être juif, il fut dénoncé, arrêté et battu impitoyablement par la Gestapo au point qu’après sa libération, alors qu’il avait été prouvé qu’il n’était pas juif, affaibli et amaigri, il mourut des suites des sévices endurés. Ainsi s’éteignit le meilleur interprète de Jean Valjean.

Cette histoire terrible, Christine Leteux la raconte avec précision, comme toutes les autres histoires et destinées qu’elle a pu glaner pour ce passionnant ouvrage, un livre dont Bertrand Tavernier affirme dans sa préface qu’il l’attendait depuis des années !

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171115 – Cinéma

LE MUSÉE DES MERVEILLES

Un film de Todd Haynes.

Que peut-il y avoir de commun entre Rose, une enfant de 1927, et Ben, un garçon vivant 50 ans plus tard en 1977 ? Pour commencer, tous deux souffrent de la même infirmité, la surdité, la fillette parce qu’elle est née ainsi, le garçon parce qu’un accident lui a fait perdre l’ouïe. Tous deux rêvent aussi d’étoiles, Rose se focalisant sur une star du cinéma qui n’est autre que sa mère, Ben ayant le regard attiré vers le ciel constellé d’étoiles (« nous sommes tous dans le même caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles », nous rappelle une citation d’Oscar Wilde au début du film). Or, pour aller vers leurs étoiles, les deux enfants doivent échapper à la grisaille de leur quotidien : Rose veut se libérer de son univers d’enfant mal-aimée, Ben (qui a perdu sa mère) espère trouver trace de son père qu’il ne connaît pas.

Commencent donc deux aventures qui sont aussi deux fugues de deux enfants à New-York, côté Manhattan pour la fillette et côté Queens pour le garçon. Deux univers, deux époques, celle de 1927 qui donne l’occasion à Todd Haynes d’un vibrant hommage au cinéma muet (avec une séquence qui semble tout droit venue du « Vent », un film de Victor Sjöström de 1928) et celle de 1977, totalement différente, et pas seulement parce que la première est tournée en noir et blanc et la deuxième en couleurs. Or, malgré les années qui les séparent, les destinées des deux enfants se croisent : leur errance et leur quête les conduisent à des musées remplis de merveilles et même, comme surgi d’on ne sait où, à un cabinet de curiosités.

Il peut paraître étrange que Todd Haynes, qui s’est illustré jusqu’ici tout spécialement en tournant des mélodrames (« Loin du Paradis » en 2002 et le somptueux « Carol » en 2016), ait choisi d’adapter à l’écran un roman pour la jeunesse de Brian Selznick. Il faut croire cependant que ce genre aussi lui convient, car ce film est parfaitement réalisé et l’on perçoit sans peine combien le réalisateur a su s’approprier une histoire un peu abracadabrante en lui conférant une intense crédibilité. Il est impressionnant de voir avec quelle maîtrise le cinéaste a su mettre en scène deux récits parallèles vécus par des enfants sourds. Et l’on a bien le sentiment, tout au long du film, de ressentir la même difficulté et les mêmes épreuves que les deux petits protagonistes. Quant aux merveilles annoncées par le titre, elles surgissent de mille manières jusqu’à culminer au beau milieu d’une maquette géante de New-York puis, enfin, à la faveur d’une obscurité inattendue, avec l’apparition d’un fascinant ciel étoilé.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171108 – Cinéma

LA MÉLODIE

Un film de Rachid Hami.

Quelle merveilleuse surprise que ce film ! Le résumé comme la bande-annonce m’avaient fait craindre une œuvre dégoulinante de bons sentiments, mais ce n’est pas le cas. En tout cas, le film vaut bien davantage qu’une simple exaltation des bons sentiments et l’on aurait tort de le ranger trop rapidement au rayon des œuvres sympathiques ou aimables qui font du bien sans déranger personne. Il y a bien plus de subtilité que cela dans cette histoire de talents fort bien mise en scène et habitée par d’excellents acteurs (qu’ils soient confirmés ou amateurs).

L’acteur vedette de ce film, c’est Kad Merad qui, sans doute après avoir produit un travail acharné, réussit parfaitement à se glisser dans la peau d’un professeur de violon. Envoyé pour prodiguer son enseignement à des élèves de 6ème d’un collège réputé difficile, il se trouve en effet aussitôt mis en présence d’enfants pour le moins turbulents. Accompagnés par un de leurs professeurs, joué par l’excellent Samir Guesmi, les violonistes en herbe semblent d’abord dépourvus de toute faculté pour la musique. Or le projet de l’établissement, ce n’est rien de moins que d’intégrer, en fin d’année scolaire, le groupe d’enfants à un orchestre qui devra jouer « Shéhérazade » de Rimski-Korsakov à la Philharmonie de Paris ! Le pari n’est-il pas perdu d’avance ?

Pour relever une telle gageure, quoi qu’il en soit, il faut faire preuve de patience, d’audace et de perspicacité. Tout le film montre intelligemment par quels moyens il est possible de transformer des enfants apparemment dénués de talent (pour la musique, en tout cas) en de vrais passionnés capables de relever le défi qui leur est proposé. Il faudrait souligner bien des aspects du film, chacun d’eux constituant un des éléments éducatifs permettant d’atteindre l’objectif fixé. La chance du groupe d’enfants, ce sont les leaders : leur professeur pour commencer, mais aussi l’un d’eux, un des élèves, tellement séduit par l’exercice du violon qu’il entraîne les autres à sa suite.

Le film montre aussi, toujours de manière judicieuse, quels sont les pièges à éviter et les tentations à repousser. L’une d’elles, que le professeur de violon ne tarde pas à envisager, consiste à éliminer les éléments les plus faibles pour ne garder que les plus doués : une éventualité que rejette catégoriquement le professeur joué par Samir Guesmi pour qui ce sont précisément les enfants les plus talentueux qui communiqueront leur enthousiasme et unifieront le groupe en l’entraînant vers le meilleur.

Une autre tentation survient pour le professeur de violon : il ne s’agit de rien de moins que d’abandonner le travail d’enseignant en cours d’année pour se consacrer à une tournée de concerts avec un quatuor. C’est à ce moment-là qu’intervient quelque chose de décisif : le plaisir ! Où trouver le plaisir le plus grand : en se produisant avec des musiciens confirmés ou en transmettant l’amour de la musique à des enfants réputés difficiles au point de les conduire jusqu’à leur prestation à la Philharmonie ? On peut deviner la réponse.

Enfin, il faut indiquer la place des parents dans cette histoire. Elle n’est pas négligeable, ils ont leur mot à dire et leur rôle à jouer. Ce film superbe et émouvant ne les a bien évidemment pas oubliés.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171102 – Cinéma

CARRÉ 35

Un film de Éric Caravaca.

C’est en se trouvant devant le carré des enfants d’un cimetière de Suisse qu’Éric Caravaca (connu surtout jusqu’ici comme acteur), ressentant un trouble profond, a éprouvé la nécessité de sonder un lourd secret de famille. Ce film transcrit la substance de l’enquête qu’il a menée sur les traces de Christine, une fillette morte en 1963 à l’âge de 3 ans et reposant dans un cimetière de Casablanca. L’enfant est sa sœur, qu’il n’a jamais connue car lui et son frère sont nés en France après le décès de Christine. Non seulement il ne l’a pas connue mais il n’a jamais vu ne serait-ce qu’une photo de l’enfant ! En vérité, c’est comme une chape de silence qui s’est abattue sur elle dès après sa mort. Jamais ses parents ne parlaient d’elle et aucune trace, pas même une photo, ne semblait subsister de son passage sur la terre.

Que s’est-il passé ? Pourquoi ce silence et ces dénis ? Car Éric Caravaca découvre rapidement que c’est surtout sa mère qui s’est inventée une autre vie et une autre identité comme si elle avait voulu gommer l’existence de son premier enfant. Et quand, pour les besoins du film, elle est interrogée, elle semble toujours se réfugier dans de surprenants démentis. Son père, lui, peu avant sa mort, et du bout des lèvres, laisse entrevoir un pan de vérité. Éric Caravaca ne tarde pas à découvrir que sa sœur est morte de ce qu’on appelait la « maladie bleue », maladie provoquée par une malformation cardiaque et le plus souvent associée à la trisomie 21.

Ce point est assez rapidement dévoilé au cours du film. Le but du réalisateur n’est pas d’entretenir un mystère à ce sujet mais de chercher à faire mettre des mots et des phrases sur ce qui s’est passé. Autrement dit à en finir avec le silence et à redonner une identité à une fillette morte qui n’en avait plus. Pour ce faire, Éric Caravaca utilise les documents de famille (ce qu’il en reste) et part à la recherche non seulement des lieux mais surtout des témoins. N’y a-t-il pas d’autres personnes que les parents à pouvoir parler des événements ? Un oncle ? Une femme mystérieuse qui entretient la tombe de Casablanca ?

Est-il judicieux, comme on le dit volontiers, de simplement tourner la page et d’enfouir sous le silence les douloureux événements du passé ? N’est-il pas préférable, au contraire, de les désigner par les mots qui conviennent ? Éric Caravaca conforte son propos en s’appuyant sur d’autres non-dits, sur les faits historiques qui ont ébranlé l’Afrique du Nord (Maroc et Algérie) où ont vécu ses parents et qu’on a mis beaucoup de temps à désigner du seul nom qui convenait, celui de guerre ! Son film bouleversant explore des secrets et des hontes et le fait avec une remarquable économie et une justesse de ton jamais prise en défaut. Il n’y a besoin que d’un peu plus d’une heure pour nous toucher au plus profond et nous dire l’essentiel qui est que toute vie mérite d’être vécue !

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171028 – Cinéma

Autres critiques, disponibles sur le blog:

« Un beau soleil intérieur » 3/10

« Money » 7/10

« Happy end » 1/10

« Blade runner 2049 » 6/10

« L’Atelier » 7/10

« La Belle et la Meute » 8/10

« The Square » 3/10

« Corps et âme » 6/10

Etc. Etc.

20171028 – Cinéma

AU REVOIR LÀ-HAUT

Un film de Albert Dupontel.

Adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, (un roman que je n’ai pas lu), le film d’Albert Dupontel, après une brève scène introduisant un flashback, commence sous les auspices d’une des plus gigantesques horreurs de l’histoire de l’humanité, celles de la guerre de 14-18. La séquence se déroule dans les derniers jours de la boucherie, peu avant l’armistice. Les soldats, sachant que la guerre est sur le point de s’achever, imaginent qu’ils n’auront plus à combattre. Si ce n’est qu’ils ont affaire à un gradé qui se délecte des combats et qui est bien décidé à les envoyer jusqu’au bout au casse-pipe. Ce qui nous vaut des scènes de combats parmi les plus impressionnantes qu’on ait vues au cinéma. L’officier, Henri d’Aulnay-Pradelle (Laurent Lafitte), se comporte comme un fou furieux, tandis que deux soldats en réchappent, mais pas indemnes : Albert Maillard (Albert Dupontel) parce qu’il est le témoin de la bassesse de son supérieur et Édouard Péricourt (Nahuel Pérez Biscayart) parce qu’il est soufflé par un obus qui lui a arraché la mâchoire.

Cette ouverture magistrale cède aussitôt la place à une aventure totalement romanesque, mais dont tous les ingrédients concourent à la rébellion contre la fatalité de la guerre, rébellion qui culmine lors d’une scène brève mais stupéfiante se déroulant à l’hôtel Lutécia. Au milieu d’une fête, les masques de tous les fauteurs de guerre, de ceux qui l’ont voulue, de ceux qui l’ont conduite et de ceux qui en ont profité, sont abattus à coups de bouchons de champagne ! Mais c’est tout le film qui, à sa façon, prend le parti de la révolte.

Certes, pour ce faire, le récit emprunte des chemins rocambolesques, se focalisant en particulier sur l’invraisemblable arnaque aux monuments aux morts imaginée par Albert et Édouard, les deux rescapés dont le deuxième, le « cerveau » de l’escroquerie, doit dissimuler son visage de « gueule cassée ». Tout cela est aussi peu crédible que les feuilletons imaginés jadis, au temps du cinéma muet, par un Louis Feuillade ou, plus récemment, au temps du parlant, par un Georges Franju. Mais qu’importe la vraisemblance quand les films sont réalisés avec brio et procurent un plaisir de tous les instants. Et c’est bien le cas avec ce film qu’Albert Dupontel, ne lésinant pas sur les moyens, a réalisé avec un indéniable talent.

Les bonnes idées de mise en scène se succèdent et ravivent sans arrêt le contentement du spectateur. Ainsi de l’incroyable collection de masques dont Édouard se sert non seulement pour dissimuler sa disgrâce mais pour manifester ses pensées et ses sentiments. Ainsi de la jeune Louise (Héloïse Balster) qui, nullement rebutée par la laideur d’Édouard, se fait son porte-parole et son interprète, puisque celui-ci ne peut s’exprimer que par des grognements. Ainsi des retrouvailles d’un père et de son fils, si éphémères et si émouvantes, à la fin du film.

Et que d’autres excellentes surprises tout au long d’une œuvre servie par un remarquable casting. Il faut d’ailleurs remarquer que, hormis le personnage joué par Laurent Lafitte qui n’est qu’une fripouille abjecte, tout le reste de la distribution ne manque ni de nuances ni de subtilité. C’est le cas du père d’Édouard (Niels Arestrup), de sa sœur (Émilie Dequenne) et de la femme de service, lumineuse, jouée par Mélanie Thierry. Et tout est à l’avenant dans ce film dont pas une scène n’est superflue.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171009 – Cinéma

CONFIDENT ROYAL

Un film de Stephen Frears.

Au registre des comédies, on peut distinguer, grosso modo, deux façons de s’y prendre. La plus simple, c’est de lorgner du côté de l’humour facile, des mots d’esprit qui, même s’ils sont totalement éculés, font toujours rire le public, voire de la simple grivoiserie, et cela donne – prenons un film au hasard – quelque chose comme « Le Sens de la Fête » de Éric Toledano et Olivier Nakache. C’est drôle, dans une piètre mesure, mais il n’y a vraiment pas de quoi fouetter un chat ! L’autre manière, c’est celle qui emprunte les voies de la subtilité, voire de la finesse, si ce n’est de la délicatesse ou de l’élégance et cela donne, par exemple, cet attachant nouveau film de Stephen Frears. Je n’ai pas besoin de préciser, je suppose, où va ma préférence.

Nous voilà donc transporté à la cour d’Angleterre à la fin du XIXème siècle, alors que s’achève le plus long règne de la couronne britannique, celui de la reine Victoria. Incarnée à l’écran (et avec quel talent !) par Judi Dench, la souveraine n’est pas seulement reine de Grande-Bretagne main impératrice des Indes. C’est pourquoi l’idée vient aux proches de Victoria (qui s’en mordront les doigts) de faire venir d’Inde deux serviteurs chargés de lui remettre un cadeau à l’occasion de son jubilé. L’un des deux se nomme Abdul Karim et il ne passe pas inaperçu. Sa prestance et son élégance font impression, y compris sur la reine. Il faut dire que l’homme a contrevenu aux ordres stricts qu’il avait reçus : il a osé regarder Victoria ! Un coup d’œil qui n’a pas échappé à cette dernière, au point que, se moquant totalement de l’étiquette et des bienséances, elle va faire d’Abdul un conseiller, un proche et même un maître chargé de lui enseigner la langue (ou plutôt une des langues) de son pays.

Si cette amitié inattendue donne à Victoria un regain d’énergie et de bonne humeur, il n’en va pas de même, loin s’en faut, du côté du premier ministre, des différents conseillers, voire même des serviteurs de la reine. C’est l’affolement. Que la reine (dont on a découvert, dès les premières scènes, qu’elle se soucie peu des convenances) s’éprenne d’un intrus venu d’une lointaine colonie, cela passe la mesure ! On s’amuse beaucoup, tout au long du film, en découvrant les mines scandalisées de ceux qui assistent, impuissants, à la naissance et au développement d’une amitié non seulement inattendue mais extrêmement choquante (à leurs yeux, bien évidemment). Les intrigues vont bon train, mais on a beau faire : même les quelques déconvenues qui émaillent l’histoire de cette surprenante proximité ne découragent pas la reine ! Elle agit en véritable souveraine qui n’a que faire des visages renfrognés de ses proches (y compris de celui de son fils, le futur Edouard VII) et ne cède jamais aux ni au dédain ni au racisme de son entourage. Belle leçon de la part d’une reine en fin de parcours : une leçon qui donne à cet excellent film une empreinte de subtile noblesse !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20171007 – Chansons

LUCIOLE

Un album de chansons de I Muvrini.

Il n’est pas nécessaire, je le suppose, de vanter longuement les qualités artistiques et, en particulier, vocales du groupe corse I Muvrini. Beaucoup de mes lecteurs, j’imagine, ont déjà eu l’occasion d’écouter l’une ou l’autre de leurs compositions et de les apprécier. Certains ont même peut-être eu l’occasion d’assister à un de leurs concerts et je ne doute pas qu’ils en gardent un grand souvenir. C’est en 1979 que le groupe I muvrini publiait son premier album et celui qui vient de sortir arrive en 20ème position. Beaucoup de chemin a été parcouru et les frères Bernardini, leaders du groupe, après avoir été les porte-paroles des revendications nationalistes corses (toujours sous l’égide de convictions résolument non-violentes), se sont, depuis, largement ouverts aux autres traditions et aux autres cultures, privilégiant la rencontre, l’accueil, le dialogue, l’harmonie des peuples, l’universalité.

Le nouvel album, superbe, ayant pour titre « Luciole », se reçoit comme une invitation à guetter tous les points de lumière qui brillent encore, çà et là, dans les ténèbres de ce monde. Les chanteurs d’I Muvrini n’ont de cesse de mettre en avant ce qui est lumière et chacune des chansons de l’album trouve sa place en cette perspective. De plus en plus, au fil de leurs créations, les membres d’I Muvrini, spécialement Jean-François Bernardini qui écrit les textes, choisissent de chanter aussi bien du français que du corse, plusieurs chansons mêlant assez habilement les deux langues. Quant à ce qui est écrit et chanté en corse, on peut le comprendre d’autant plus facilement que tout est traduit dans la pochette de l’album.

Venons-en aux lucioles, à chacun des points de lumière, que nous propose le groupe aujourd’hui. Chaque chanson est magnifiquement peaufinée, pas une n’est négligeable. Mais il en est qui sont habitées d’une force et d’une beauté particulières parce qu’elles rejoignent nos préoccupations, notre actualité, et parce qu’elles mettent en avant le respect d’autrui, parce qu’elles ont l’ambition de chanter l’espoir et la paix là où l’un et l’autre sont en danger d’anéantissement. La rencontre et les échanges entre les cultures et les traditions se concrétisent dans des bien des chansons, avec, à chaque fois, le souci renouvelé non seulement du respect mais de l’estime pour les différences. Dans « Culomba negra », se fait entendre le dialogue entre les voix corses et celles du Gospel, « musiques d’insurrection dans leur force spirituelle ». La chanson « Ses enfants sur l’eau » a trouvé son origine, quant à elle, du côté d’une poétesse somalienne (Warsan Shire) « qui a dû fuir son pays en pleine guerre civile ». « L’amore di a to vita » s’inspire d’une photo montrant « une infirmière palestinienne allaitant un bébé palestinien pour le sauver ». Deux chansons se réfèrent au drame vécu par les Syriens : « Alep » qui est dédiée « à Ghiath Matar, le Gandhi syrien, à tous les résistants non-violents de Daraya, au peuple syrien » ; et « Janna », chanson écrite peu après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, à l’occasion d’un concert qui rassemblait I Muvrini et une chorale de réfugiés syriens.

Mais il est deux chansons qui sont peut-être les deux plus beaux points de lumière de ce nouvel album, les deux lucioles qui brillent d’un éclat tout particulier. L’une fait référence, elle aussi, aux attentats nombreux, trop nombreux, qui ont ensanglanté l’Europe depuis plusieurs mois. La chanson a pour titre « Ma sœur musulmane » et elle s’élève contre les intégristes, les « esprits égarés », qui pervertissent jusqu’aux paroles des prières. « Allahou-akbar », « Dieu est plus grand » : la prière de paix a été dénaturée pour en faire « un cri de guerre et de massacre ». La chanson d’I Muvrini, magnifique, se rebelle contre cette insupportable altération et elle est dédiée à « ma sœur musulmane, et pour toi : ma sœur juive, athée, chrétienne… ». Car, bien sûr, les perversions de sens ne sont pas l’apanage des musulmans ! Enfin, pour couronner le tout, lumière la plus belle qui soit, la chanson intitulée « Madre » est un hymne à Marie, Mère universelle. Comment mieux rassembler la beauté de l’album d’I Muvrini, comment mieux signifier l’appel à la paix qui s’y fait entendre qu’en confiant tout à « Marie, océan de tendresse » ?

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170927 – Cinéma

ESPÈCES MENACÉES

Un film de Gilles Bourdos.

Ils se marient dans l’allégresse mais, dès la nuit de noces, quelque chose d’étrange et de menaçant se révèle. Le jeu bizarre qu’impose Tomasz (Vincent Rottiers) à Joséphine (Alice Isaaz) durant leur lune de miel (qui serait plutôt lune de fiel) aurait dû lui mettre la puce à l’oreille et l’avertir d’un potentiel danger. Mais comment pourrait-elle admettre, alors qu’elle vient à peine de se marier, que l’individu avec qui elle doit partager sa vie ne va pas tarder à la faire entrer en enfer ? Un an plus tard, le piège s’est refermé et la voici incapable de se libérer d’un mari violent et de renouer avec ceux qui voudraient la sauver, à commencer par son père Joseph (Grégory Gadebois).

Gilles Bourdos et son coscénariste Michel Spinosa ont puisé cette histoire tragique dans un ensemble de nouvelles écrites par l’Américain Richard Bausch. Et ils y ont trouvé la matière d’autres récits tout aussi émouvants, faisant s’entrecroiser et, parfois, se rencontrer les destinées des différents protagonistes. Outre l’histoire commune de Tomasz et Joséphine, l’on croise aussi celle d’un couple de parents (Eric Elmosnino et Agathe Dronne) en instance de séparation et apprenant, atterrés, que leur fille (Alice de Lencquesaing) souhaite se marier avec un universitaire de 40 ans plus âgé qu’elle (il a 63 ans !) qui l’a déjà mise enceinte. Et l’on découvre aussi le portrait touchant d’un étudiant timide (Damien Chapelle) devant prendre soin de sa mère hospitalisée en psychiatrie et cherchant à combler le vide de son existence en trouvant l’âme sœur (y compris en recourant absurdement et désespérément à un service de téléphone rose !).

Grâce aux formidables talents conjugués des actrices et acteurs (il n’y a pas la moindre fausse note), ces récits de solitudes, de maladresses, de souffrances données ou reçues procurent de constantes émotions. Le film prend même, parfois, une allure quasi fantastique (comme lorsque des milliers d’insectes s’échappent d’un lampadaire que réparent des cantonniers). Les destinées entremêlées des personnages ne peuvent qu’émouvoir fortement, la plus large part étant consacrée au couple formé par Tomasz et Joséphine. La détresse de celle-ci est le pivot du film. Que faire quand on est le témoin de violences conjugales, quand on sait qu’une épouse est la victime d’un mari violent et qu’elle ne trouve pas l’énergie de se révolter ? Et comment s’y prendre quand on est le père de la jeune femme en question ? Dans ce rôle d’un père qui veut à tout prix protéger sa fille, Grégory Gadebois fait une prestation particulièrement bouleversante.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170917 – Cinéma

Ci-dessous ma critique de

FAUTE D’AMOUR

Un film de Andreï Zviaguintsev.

« Sans amour, on ne peut pas vivre » : telle est la parole de vérité de l’homme que Genia a pris pour amant et à qui elle vient d’expliquer qu’elle n’a jamais voulu de son fils Aliocha, qu’elle ne l’a jamais aimé, comme elle-même n’a jamais été aimée par sa propre mère. Une absence d’amour que le garçon de 12 ans, Aliocha, perçoit comme une blessure d’autant plus ravageuse que ses parents, Genia et Boris, tout accaparés par leurs disputes et leur projet de divorce, ne le considèrent plus, lui leur enfant, que comme quelqu’un de si encombrant qu’ils n’imaginent pas d’autre alternative que de s’en débarrasser en le plaçant dans un pensionnat. Caché derrière une porte, le garçon verse toutes les larmes de son corps et ses parents ne s’en rendent même pas compte. Pire : quand Aliocha disparaît de la maison, ce n’est qu’après plus de 24 heures que sa mère en fait le constat et prend contact au téléphone avec le père pour le lui annoncer.

Après « Léviathan » (2014), film implacable sur les dérives étatiques de la Russie d’aujourd’hui, Andreï Zviaguintsev, toujours aussi inspiré, propose cette œuvre magistrale, Prix du Jury à Cannes, une œuvre qui ne peut laisser indifférent. Que devient un enfant lorsque ses parents sont incapables d’aimer ? Genia et Boris veulent divorcer et tous deux sont déjà impliqués dans de nouvelles histoires dont on peut parier qu’elles seront aussi pitoyables que celle qui les a réunis. Genia a reconnu elle-même qu’elle ne sait pas aimer. Quant à Boris, sa seule préoccupation semble être de ne pas déplaire à son patron, un orthodoxe intégriste à la morale si rigoureuse qu’il ne supporterait pas qu’un de ses employés soit divorcé ! Ce qui n’empêche pas Boris d’avoir déjà trouvé une nouvelle compagne et de l’avoir déjà mise enceinte (une future mère et un futur enfant qui, probablement, ne connaîtront pas des sorts plus enviables que Genia et Aliocha).

Ce film, si ancré dans la réalité russe, n’en garde pas moins un grand pouvoir d’interpellation qui nous atteint tous, quels que soient notre origine et notre pays. Il est frappant de constater combien les principaux protagonistes du film de Zviaguintsev sont dépendants de leurs écrans. A tout instant, leurs yeux sont rivés sur celui d’un smartphone, d’un ordinateur, voire même d’un tapis de course qui en est doté. Comme s’il n’y avait plus d’expression possible pour eux que par l’intermédiaire de Facebook et des selfies qu’on s’échange de l’un à l’autre. En vérité, à l’image des scènes d’introduction du film qui montrent des enchevêtrements d’arbres recouverts de neige, ce sont les cœurs eux-mêmes qui semblent figés dans une sorte de glaciation. Chez Zviaguintsev, même la disparition d’un enfant, en l’occurrence d’Aliocha, ne suffit pas à réchauffer les cœurs, à y remettre ce dont ils manquent terriblement, c’est-à-dire de l’amour.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

————————————————

D’autre part, pour ceux que cela peut intéresser, voici un lien vers un article de la revue Rustica, qui est en fait une interview de mon frère Paul sur d’éventuels miels et fleurs toxiques:

https://www.rustica.fr/blog-redaction/miels-et-fleurs-toxiques-l-avis-paul-schweitzer,13943.html

20170918 – Cinéma

LES GRANDS ESPRITS

Un film de Olivier Ayache-Vidal.

Mais pourquoi nomme-t-on systématiquement les professeurs débutants dans les établissements scolaires réputés les plus difficiles ? Ne vaudrait-il pas mieux y envoyer des enseignants expérimentés ? Qui ne s’est jamais posé ces questions ? Dans le film de Olivier Ayache-Vidal, c’est François Foucault (Denis Podalydès), un professeur qui enseigne dans un collège des plus côtés (Henri IV), qui les exprime à voix haute, sans se douter qu’il parle en présence d’une employée du Ministère de l’Éducation Nationale. Pris au mot, le voilà qui, tout dépité, se retrouve muté au collège Barbara de Stains dans la Seine-Saint-Denis. Le changement est brutal, on s’en doute, et il va falloir bien de l’ingéniosité à François Foucault, tout qualifié et aguerri qu’il soit, pour mettre au travail des élèves pour le moins indisciplinés.

Difficile d’éviter tous les clichés quand on fait un film sur ce sujet, un sujet que le cinéma a déjà exploré maintes fois. Olivier Ayache-Vidal n’a bien sûr pas réussi à échapper à tous les lieux communs, mais peu importe. Son film n’en est pas moins remarquable pour de multiples raisons. D’abord parce qu’il a fait un choix d’acteur des plus judicieux : dans ce rôle de professeur qui lui va comme un gant, Denis Podalydès fait une prestation éblouissante. Il crève l’écran pendant toute la durée du film et l’on se délecte de chacune de ses interventions, d’autant plus qu’il n’y a que très peu de scènes exemptes de sa présence. Ensuite, parce que le réalisateur a su choisir et diriger à la perfection les jeunes acteurs qu’il a dénichés sur les lieux mêmes, au collège de Stains où il a pris le temps de s’immerger pendant plusieurs mois avant d’entreprendre le tournage du film. De ce fait, celui-ci prend une coloration semi-documentaire qui en accroît la pertinence. Tous les élèves intervenant au cours du film sont criants de vérité, avec une mention particulière pour Abdoulaye Diallo dans le rôle de Seydou.

Enfin, même si « Les Grands Esprits » n’est pas une œuvre très innovante sur le plan de son scénario, elle offre quand même, si l’on y est attentif, des plages de subtilité. Derrière ses apparences de film quelque peu convenu sur un professeur qui, après un temps de doute, voire de découragement, trouve des moyens et une pédagogie renouvelés capables de séduire des élèves récalcitrants, entre autres en leur faisant goûter « Les Misérables » de Victor Hugo, derrière cela se révèlent des instants de finesse qui en font toute la beauté. Ainsi, quand François Foucault comprend qu’il lui est nécessaire de se mettre, en quelque sorte, à hauteur des adolescents à qui il est chargé d’enseigner le Français. Sans aucunement se rabaisser, en gardant sa stature de professeur, il parvient à trouver des moyens de se faire comprendre de ceux à qui il s’adresse, et bien sûr la relation professeur/élèves en est progressivement transformée. Et puis, à la fin du film, une séquence très réussie met en lumière la générosité et la mansuétude de ce professeur qui, s’il est un fonctionnaire, n’en fait pas moins preuve des qualités humaines les plus louables. S’opposant au directeur de l’établissement et à certains enseignants qui, au sujet d’un élève passant en conseil de discipline, n’ont que les termes de « procédure » et de « loi » à la bouche, il est celui qui remet de l’humanité là où il risque de ne plus y en avoir, quitte à prendre à leur propre piège ceux qui ne jurent que par l’autorité. Une leçon dont nous ferions bien tous de nous inspirer et qui clôt en beauté ce film à la fois plaisant et intelligent.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170907 – Cinéma

DANS UN RECOIN DE CE MONDE

un film de Sunao Katabuchi.

Les films d’animation japonais ont ceci de particulier que, nonobstant leur indéniable beauté du point de vue esthétique, ils abordent souvent et sans détour les sujets les plus graves, allant parfois jusqu’à mettre à nu les souffrances, les épreuves et les errements humains les plus terribles. C’est le paradoxe de beaucoup de ces films : les dessins sont admirables, les images somptueuses, tandis que ce qu’elles racontent est marqué de grandes douleurs. Il n’y a jamais, ou presque jamais, de mièvrerie dans ces films, même lorsqu’ils sont destinés à un public d’enfants.

Le film qui nous intéresse aujourd’hui convient davantage aux adolescents et aux adultes qu’aux enfants puisque, comme « Le tombeau des lucioles » (1988) d’Isao Takahata mais de façon moins désespérée, il aborde le drame de la guerre, prenant en compte le traumatisme le plus indélébile qu’ait connu le Japon, celui de l’anéantissement d’Hiroshima par une bombe atomique le 6 août 1945.

Cela étant dit, le film de Sunao Katabuchi ne se limite pas à ce terrible événement, mais il l’englobe en quelque sorte en s’attachant au cheminement de son personnage principal, Suzu. Du début des années 30 jusqu’à la fin des années 40, c’est son parcours qui est conté, celui d’une fillette, puis d’une adolescente, puis d’une jeune femme aimant s’exprimer (et de façon talentueuse) par le dessin et mariée très tôt et sans son consentement, ce qui la contraint à résider à Kure, à une vingtaine de kilomètres d’Hiroshima, en compagnie du mari qui lui a été imposé et de sa belle-famille.

Tout en égrenant les années, le réalisateur parvient, grâce à la force de son art, à nous faire ressentir la vie de cette toute jeune femme (un personnage dont les traits gardent immuablement la fraîcheur de l’enfance) forcée de vivre dans son « recoin » du Japon de ces années-là. Son engouement pour le dessin, Suzu le garde précieusement comme un trésor (ce qui occasionne de superbes séquences poétiques) jusqu’à ce que le malheur survienne, le drame qui la prive de sa joie. Les années de guerre ne laissent personne indemne, pas plus Suzu que les autres. Pourtant, pour elle comme pour tant d’autres Japonais, il faut chercher et trouver, malgré tout, une raison de vivre…

Oui, ce film est triste et grave, mais il est également beau et surtout, bien que mettant en scène des personnages de dessin animé, il est touchant, voire même bouleversant. Il témoigne, à sa façon, des dures épreuves, mais aussi des ressources d’espoir, des petits de ce monde, des oubliés, de celles et ceux qui vivent dans leur « recoin ».

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170830 – Cinéma

JEANNETTE

un film de Bruno Dumont.

L’an dernier, à la fin de ma critique du film précédent de Bruno Dumont (« Ma Loute ») que j’avais trouvé irritant et grotesque, je me référais à une interview dans laquelle le cinéaste indiquait que son film suivant serait sur Jeanne d’Arc et j’exprimais mes craintes et mon sarcasme. J’avais tort. Il est vrai que je n’imaginais pas une seconde, à cette date-là, que le projet de Bruno Dumont était d’adapter des textes de Charles Péguy (en l’occurrence de son « Jeanne d’Arc » écrit en 1897 et du « Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc » écrit en 1910). Je n’imaginais pas non plus qu’il s’agirait d’une comédie musicale chorégraphié par Philippe Decouflé et mise en musique (électro métal) par un certain Igorrr dont j’ignorais jusqu’au nom.

Une fois informé, on peut certes avoir l’impression de rêver ou d’avoir affaire à une mauvaise farce, ce qui va bien avec les orientations facétieuses prises par le cinéaste depuis le tournage de la série télévisée « P’tit Quinquin » (2014). Faire dialoguer et s’accorder des univers aussi dissemblables et lointains que ceux de ces différents artistes, ce n’est pas une gageure, cela ressemble plutôt à un projet totalement insensé et casse-gueule. Qui aurait misé un centime d’euro sur la réussite d’une telle entreprise ?

Eh bien, étrangement, il m’a semblé que le résultat fonctionne assez bien ! Il n’y a pas besoin de faire un gros effort pour se laisser prendre au jeu. Malgré son dépouillement extrême, ses décors minimalistes (le cinéaste n’a pas jugé utile de tourner en Lorraine, mais il s’est contenté des dunes et des moutons de sa région de prédilection, le Nord) et ses moyens limités, le film provoque, ou peut provoquer en tout cas, un effet de séduction assez irrésistible. Son charme et sa beauté, il les doit au texte de Péguy qui, même s’il peut sembler, par moments, encombré de quelques archaïsmes, se prête formidablement à la déclamation et au chant, et à la grâce (et à l’innocence, pourrait-on dire) de ses interprètes, ainsi qu’à quelques bonnes idées de mise en scène assez simples mais judicieuses (comme de faire se dédoubler le personnage de Madame Gervaise, joué par deux actrices).

Le film doit beaucoup à la grâce émanant des deux actrices en herbe sur qui repose le rôle titre : Jeannette à 9 ans jouée par Lise Leplat Prudhomme et Jeanne à 15 ans (qui ne veut plus être désignée par son diminutif) jouée par la bien nommée Jeanne Voisin. Toutes deux ont beau être totalement novices au cinéma, elles excellent, elles convainquent sans peine et ce à cause même de leur manque d’expérience. Il fallait ne pas manquer d’audace pour leur faire dire et chanter les textes de Péguy. Or elles le font avec une sorte de fraîcheur et de pureté qui s’accorde très bien avec les écrits du poète. Même leur semblant de gaucherie, quand elles dansent ou quand elles chantent, convient à leur rôle. Elles, ainsi que les quelques autres acteurs amateurs qui interviennent au cours du film, lui donnent, comme de façon naturelle, la marque de la candeur et de la simplicité, au point que l’on a le sentiment d’assister à la version modernisée d’un Mystère semblable à ceux qui avaient cours au Moyen-Âge (ce n’est pas par hasard si, précisément, l’un des textes de Péguy porte ce titre de « Mystère »). En somme, en dépit de quelques maladresses de mise en scène (totalement assumées par le réalisateur) ou peut-être aussi à cause d’elles, en dépit de l’aspect tonitruant de la musique d’Igorrr et en dépit des déhanchements parfois surprenants auxquels se soumettent les actrices pendant les chorégraphies, ce qui émane du film, par-dessus tout, c’est la grâce de l’enfance. Même si l’expression semble un peu galvaudée, oui, on peut le dire, ce film, qui nous arrive après tant d’autres productions sur Jeanne d’Arc, n’en est pas moins marqué du sceau de l’originalité et surtout est touché par la grâce.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170823 – Cinéma

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

un film de Robin Campillo.

Grand prix du Jury au dernier festival de Cannes où il a fait sensation, ce film de Robin Campillo vibre tout entier de la passion et de l’engagement de son réalisateur. Nul doute que ce dernier a largement puisé dans son expérience de militant du mouvement Act-Up Paris au début des années 90 pour bâtir ce film. Il a su le faire cependant sans jamais le figer en une sorte de photographie d’un passé proche qui néanmoins sentirait déjà la naphtaline. Le film ne s’encombre pas de nostalgie, il interpelle, il nous interpelle parce que, paradoxalement, alors qu’il y est beaucoup question de mort, il célèbre la vie, le désir de vivre, l’envie d’être en vie, de fêter, d’aimer, de se battre contre le néant. Les claquements de doigts qui le scandent (car à Act-Up on exprime son assentiment de cette manière et non par des applaudissements, pour ne pas ralentir les débats) le disent et l’approuvent : oui, il faut se battre pour la vie en réveillant les endormis, qu’ils fassent partie de l’opinion publique, de la classe politique ou de la communauté des chercheurs et des scientifiques.

Sur ce point, à Act-Up, tout le monde est d’accord. L’envie de se battre pour vivre semble unanime. Ce qui l’est moins, ce sont les modalités. Si tous les militants s’accordent dès leur entrée dans le mouvement sur une charte commune (elle est présentée à des nouveaux venus dès l’ouverture du film), on perçoit rapidement qu’il n’en est pas de même ni quant aux méthodes à employer ni même quant aux actions à mener. Sur ces sujets, les débats sont souvent houleux. Robin Campillo ne dissimule aucunement ces difficultés, tout en soulignant par ailleurs les points de cohésion du groupe. Restent cependant des blessures, des incompréhensions, voire des colères et des fâcheries, comme lorsqu’il est question de faire intervenir ou non la justice, au risque d’envoyer des « coupables » en prison.

Les nombreuses scènes d’assemblée générale et de débats donnent au film un ton quelque peu didactique, il est vrai, mais, même s’ils se déroulent dans une salle de classe, ces débats ne sont pas véritablement scolaires (il ne s’agit pas de faire un cours sur le sida et ses conséquences), ils s’incarnent dans des êtres concrets, des visages avec qui on a tôt fait de se familiariser. On découvre d’ailleurs, par ce biais, que le mouvement rassemble non seulement des homosexuels, non seulement des séropositifs, mais aussi des militants qui n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre de ces catégories. Tous se retrouvent dans un même combat contre le silence et la mort. Tous veulent en finir avec les mensonges et les hypocrisies et tous les dénoncent lorsqu’ils sont repérés, y compris dans des ouvrages de « sommités » !

Mais ce qui donne sa force au film, ce qui en fait une œuvre à la fois subtile et touchante, c’est l’art avec lequel le réalisateur a su intégrer l’histoire singulière et intime au sein de l’histoire collective, y insérant des éléments de poésie parfois surprenants sans jamais être incongrus. Car c’est aussi une histoire d’amour que raconte le film, celle qui naît, grandit et s’épanouit entre Sean et Nathan, deux garçons qui se sont rencontrés et appréciés sur les bancs de la salle de réunion du mouvement. Sans jamais verser ni dans le voyeurisme ni dans la complaisance, mais sans pourtant faire l’hypocrite, la caméra s’attarde, respire, se poétise en quelque sorte et donne de l’espace aux spectateurs en accompagnant le cheminement de ces garçons, jusque dans l’inévitable tragédie. Amour et mort, une fois de plus, marchent ensemble, et se recréent dans de nouveaux combats.

Et ce film, lui aussi, après « Une Femme fantastique » de Sebastián Lelio et « Lola Pater » de Nadir Moknèche, invite à changer les regards, à en chasser les idées reçues et les jugements à l’emporte-pièce. Il est le bienvenu.

9/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170810 – Cinéma

DJAM

un film de Tony Gatlif.

Il suffit parfois d’une actrice (ou d’un acteur) pour qu’un film séduise irrésistiblement le spectateur, voire même le fasse chavirer de bonheur, tant la synergie entre la volonté du réalisateur et la prestation de l’interprète est parfaite. Manifestement, pour jouer le rôle-titre de ce film, Tony Gatlif a trouvé en Daphné Patakia son actrice rêvée, idéale, parfaite. Cela se ressent tout au long de l’œuvre et cela procure, en effet, un plaisir de tous les instants. La caméra ne cesse de suivre l’actrice et nous communique l’enthousiasme et la fascination qui, sans nul doute, ont prévalu chez le cinéaste.

Le film n’est pourtant pas dénué de gravité. On le saisit dès le début puisque Kakourgos (Simon Abkarian), empêtré dans des difficultés financières et ne voulant pas, par peur des huissiers, quitter l’établissement qu’il gère sur l’île de Lesbos, envoie sa nièce Djam à Istanbul afin de lui ramener une pièce pour le moteur de son bateau. C’est ce périple de la jeune femme et son retour à Lesbos qui font l’objet du film, périple au cours duquel elle prend bien des libertés et fait de multiples rencontres, la plus décisive étant celle d’Avril (Maryne Cayon), une jeune Française partie en Turquie pour apporter son concours à l’aide aux migrants mais se retrouvant complètement paumée et sans argent. Djam lui ayant tendu la main, les deux jeunes femmes se trouvent dès lors comme liées l’une à l’autre, ce qui ne va pas sans disputes ni chamailleries qui se résolvent toujours par des réconciliations.

Entre Grèce et Turquie, sur fond de crise financière et de crise migratoire, Djam et Avril croisent de nombreuses vies en souffrance et sont les témoins impuissantes des drames dont ces lieux ont été les théâtres : carcasses d’embarcations abandonnées après avoir servi au transport de migrants, monceaux de vêtements et de gilets de sauvetage… Même pour les habitants de Lesbos, île désertée par les touristes, il n’y a plus moyen de vivre décemment.

Cela étant dit, le film ne laisse une impression ni de pesanteur ni de désespoir. D’une part à cause de son actrice principale dont j’ai déjà souligné les mérites : sa beauté, son rayonnement, ses emportements, sa fougue, son aisance, ses irrévérences mêmes et sa façon bien à elle et très impertinente de dire non à ceux dont l’ambition est de restreindre les libertés, tout chez elle est ensorcelant. D’autre part à cause de la musique : car le film est musical, tout entier traversé de chants, de rythmes et de danses. Tout est prétexte à faire résonner les instruments locaux, faire entendre les chants typiques de ces régions et se mettre à danser. Djam excelle dans ce domaine, mais on a le sentiment que c’est tout un peuple qui se passionne pour le chant. Et puis chanter, c’est peut-être aussi une façon comme une autre de retrouver de la dignité quand on n’a plus rien. En témoignent la fin du film mais aussi, auparavant, une scène bouleversante montrant, dans un café, un homme au visage détourné et baigné de larmes tandis que retentissent les instruments et les voix qui couvrent, autant qu’ils le peuvent, les abîmes des grandes détresses. Quand on a tout perdu, il reste au moins cela, que personne ne peut dérober : la capacité de chanter.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170725 – Cinéma

DUNKERQUE

un film de Christopher Nolan.

Parmi les nouvelles glanées ces jours-ci sur le net, il en est une nous montrant un vétéran de la bataille de Dunkerque, aujourd’hui âgé de 97 ans, les yeux baignés de larmes après avoir vu le film de Christopher Nolan. C’est la preuve, s’il en est besoin, de la crédibilité de ce que ce dernier a choisi de montrer sur nos écrans. Sa reconstitution de cette bataille, à la fois déroute totale des forces anglaises et françaises contraintes de se replier sur la plage de Dunkerque et entreprise de sauvetage des soldats piégés, laisse pantois. C’est le cas de le dire, le réalisateur a clairement pour ambition de mettre les spectateurs en immersion dans une réalité à la fois terrible parce qu’elle a le caractère d’une défaite et parce qu’elle est sanglante (et parfois mortelle) et pleine d’espoir parce qu’elle incite certains protagonistes à la vaillance et au dépassement de soi pour le salut d’autrui. Dans une telle aventure se révèlent les petitesses et les grandeurs, les peurs et les lâchetés qui conduisent des soldats anglais à repousser des soldats français par exemple, mais aussi les héroïsmes et les intrépidités qui gouvernent ceux qui, au péril de leur propre vie, s’engagent pour ramener en Angleterre les hommes pris au piège.

Cela étant dit, même quand un cinéaste a cette prétention de mettre en immersion les spectateurs, il ne peut pour autant tout englober dans son film, il est contraint de faire des choix et d’adopter des points de vue et, donc, d’être partial. Christopher Nolan ne s’en cache d’ailleurs pas, il l’annonce clairement, il veut nous montrer la réalité des combats, de la débâcle et du sauvetage des soldats selon trois angles différents et trois unités de temps : une semaine en compagnie des soldats anglais sur la plage de Dunkerque, sur la jetée d’embarquement et sur les embarcations de secours, un jour en compagnie de volontaires portant assistance à ces derniers au moyen de bateaux et une heure en compagnie des aviateurs anglais affrontant dans les airs leurs homologues allemands.

Le film passe donc constamment d’un point de vue à un autre, chacun d’eux révélant la tension extrême éprouvée par les différents intervenants engagés dans cette aventure. Le danger est tel qu’il s’agit, pour beaucoup d’entre eux, de trouver des moyens de survivre plus encore que de combattre : on peut presque affirmer qu’on a affaire à un film de survie davantage qu’à un film de guerre ! Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que le réalisateur a fait le choix de privilégier les scènes d’action, ne laissant aucun répit aux spectateurs et réduisant les dialogues au strict minimum.

Ces options radicales de mise en scène donnent au film ses qualités indéniables, son rythme haletant et sa tension permanente, mais aussi ses limites. La plus flagrante d’entre elles a déjà été abondamment soulignée par un certain nombre de commentateurs du film, mais je ne peux que la reprendre à mon compte. Elle concerne les personnages évoluant dans le film, des personnages qui, hormis peut-être ceux qui se portent au secours des soldats sur un bateau, ne sont, pour ainsi dire, jamais caractérisés. Ils sont, en quelque sorte, interchangeables avec tous les autres soldats apparaissant à l’écran. C’est un peu comme si le réalisateur en avait choisi quelques-uns au hasard sans jamais chercher à les distinguer vraiment de la masse des autres. En tant que spectateurs, on aimerait en savoir davantage sur chacun d’eux, mais non, le cinéaste a préféré ne leur accorder que si peu de dialogues qu’on en reste frustré.

Cette réserve étant écrite, on est quand même en droit de saluer la maîtrise stupéfiante avec laquelle ce film a été réalisé. Il y a largement de quoi être ébahi et je le dis avec d’autant plus de conviction que je n’avais, jusqu’à présent, apprécié aucun des films de Christopher Nolan !

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170718 – Cinéma

UNE FEMME FANTASTIQUE

un film de Sebastián Lelio.

Les films qui ont pour ambition de nous inviter à changer nos regards sur autrui, à abandonner nos regards de défiance pour adopter ceux de la bienveillance, sont toujours les bienvenus, dans la mesure où ils sont réalisés avec talent. C’est incontestablement le cas de cette œuvre du chilien Sebastián Lelio qui y dresse le portrait d’une transsexuelle, non pas d’une manière militante mais précisément pour bonifier, voire pour réparer si besoin est, nos regards si facilement encombrés de préjugés et de doutes dès qu’ils se posent sur ce qu’ils estiment différent.

En vérité, c’est un couple d’amoureux qui constitue le pivot de ce film et ce couple est formé de Marina (Daniela Vega) et d’Orlando (Francisco Reyes), un homme beaucoup plus âgé que sa compagne. Mais qu’importe la différence d’âge ! Quand Orlando regarde Marina chanter sur la scène d’un club, on comprend aussitôt que ces deux-là s’aiment d’un amour vrai et sincère. Et qu’importe que Marina soit une transsexuelle comme on le découvre rapidement ! Cela ne brouille aucunement le regard d’amoureux d’Orlando qui projette de l’emmener bientôt visiter les chutes d’Iguazú. Malheureusement, il est une autre invitée qui se plaît à tout perturber : elle s’appelle la mort ! Pris de malaise durant la nuit et ayant fait une chute dans des escaliers, Orlando est emmené d’urgence par Marina jusqu’à une clinique, mais en vain. L’homme décède d’une rupture d’anévrisme.

C’est alors que commence pour Marina la lugubre ronde des regards mauvais. Les regards de ceux qui jugent, les regards de ceux que la différence effraie. Le corps d’Orlando étant couvert de bleus et sa tête étant marqué d’un hématome du fait de sa chute, la police ne tarde pas à se mêler de l’affaire. Apparaît donc le regard suspicieux d’une inspectrice, son regard déshumanisant qui ne se réfère qu’aux procédures à suivre et son regard de curiosité malsaine lorsque Marina est examinée jusque dans son intimité !

Viennent aussi les regards méfiants, hautains, rancuniers, voire haineux, des proches du défunt (ou, en tout cas, de sa famille, le mot « proches » n’étant peut-être pas le plus indiqué). Hormis le frère d’Orlando qui n’est pas dénué d’élans de compassion, les autres n’ont qu’un désir, se débarrasser de celle qu’ils considèrent comme une intruse, ne plus la voir, la chasser et, bien sûr, sans lui accorder quoi que ce soit. C’est le cas de l’ex-femme d’Orlando, qui ne cache pas son mépris, comme celui de son fils pour qui Marina n’est rien d’autre qu’une sorte de monstre. Terribles regards que ceux dont se targuent ces gens-là !

Heureusement, Marina n’est pas du genre à courber l’échine ni à se laisser piétiner par les humiliations. La force de se battre, elle la puise non seulement en elle-même mais surtout dans le regard de ceux pour qui elle n’a rien d’excentrique : non seulement sa sœur, qui intervient lors d’une des scènes du film, mais, bien davantage encore, Orlando lui-même à qui la magie du cinéma permet de donner une présence au-delà de la mort. Le temps d’échanger un regard d’amoureux et le temps d’un baiser sont les plus précieux qui soient. Marina y trouve une vitalité et une volonté insoupçonnées. Jusqu’à une sorte d’apothéose finale toute remplie d’espoir. Car Marina, qu’on a entendu chanter, au début du film, une chanson de cabaret, prend aussi des cours de chant lyrique au point de se produire sur la scène d’un théâtre et de chanter, de sa voix qu’on peut associer, me semble-t-il à une voix de haute-contre, l’air fameux du « Xerxès » de Haendel, « Ombra mai fu ». Comment mieux terminer ce film bouleversant et mêlangeant judicieusement les genres (drame, psychologie, policier, fantastique…) que par ce moment de pure grâce et d’exquise beauté ? Qui osera encore regarder Marina avec les yeux inquisiteurs de qui la considère comme un phénomène ? Marina n’est pas un être étrange, elle n’est rien de plus qu’une femme, mais « une femme fantastique » !

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170713 – Cinéma

SONG TO SONG

un film de Terrence Malick.

Considéré pendant longtemps comme un cinéaste rare ne tournant que très peu, Terrence Malick semble vouloir rattraper le temps perdu et, depuis 2011, date de la sortie de « The Tree of Life », palme d’or à Cannes cette année-là, il enchaîne les films. En outre, il le fait en usant d’un style renouvelé qui a déçu certains de ses admirateurs tout autant qu’il en a enchanté d’autres et en ressassant les mêmes thèmes ou les mêmes obsessions. Du coup, bien sûr, certains critiques lui reprochent de ne plus servir et resservir qu’une recette identique et de moins en moins alléchante. Ce n’est pas mon sentiment. Terrence Malick ne fait pas autre chose que ce qu’ont fait beaucoup de créateurs, et parmi les plus grands, avant lui, en ruminant, d’oeuvre en œuvre, les mêmes idées, les mêmes hantises, et il le fait avec un talent qui ne faiblit pas.

« Song to Song » peut donc être perçu comme une variation sur un sujet que le réalisateur a déjà exploré et mis en scène dans ses deux films de fiction précédents, « A la Merveille » (2012) et « Knight of Cups » (2015). A nouveau, Terrence Malick se focalise sur une histoire d’attirance amoureuse et de déchirures chez quelques protagonistes, mais on ne peut pas prétendre qu’il ne se renouvelle pas du tout, car il aborde ce sujet de manière nettement plus narrative et peut-être un peu moins poétique que dans les deux opus précédents. Et il le fait dans un environnement singulier, celui de la scène musicale d’Austin dans le Texas. Le chassé-croisé amoureux se noue et se dénoue entre quatre personnages : un producteur de musique (Michael Fassbender), des musiciens et chanteurs (Rooney Mara et Ryan Gossling) et une serveuse (Natalie Portman).

En vérité, le récit importe assez peu. Ce qui intéresse le réalisateur, c’est de mettre en scène la recherche existentielle de personnages à la fois étourdis par le monde du divertissement dans lequel ils baignent, tourmentés par leurs passions et obsédés par une inlassable quête d’autre chose, de ce qu’on ne sait pas très bien nommer, de ce qui donne un sens à la vie et révèle chaque être à lui-même. Pour y parvenir, Terrence Malick reste un maître hors pair. Sa science du découpage et du montage est stupéfiante. Chaque plan, ou presque, ressemble à un joyau ciselé par un orfèvre. Même la bande-son surprend par sa beauté et son inattendu : étant donné le cadre dans lequel se déroule le film, on pouvait parier qu’elle se composerait essentiellement de morceaux de rock, mais ce n’est pas le cas. Si Iggy Popp et Patti Smith sont réellement présents dans certaines scènes, on n’en entend pas moins davantage de morceaux de musique dite classique (Malher et Saint-Saëns parmi d’autres) que de rock.

Cela étant dit, le projet du cinéaste n’est bien évidemment pas de réaliser un film purement esthétique, le plus important restant la quête de sens qui hante les personnages de ses œuvres les plus récentes. Celle-ci est sous-jacente à tout le long-métrage, tout en apparaissant plus nettement lors de certaines scènes (celles qui sont filmées dans des églises par exemple). On peut dire aussi que cette recherche trouve enfin sinon une réponse, en tout cas un point de lumière ou, si l’on préfère, une piste. Dans « Knight of Cups », le cinéaste racontait l’histoire d’une perle précieuse qui était perdue et qu’il fallait retrouver. Eh bien, c’est peut-être Patti Smith qui, au moyen d’une de ses chansons, indique, à la fin de « Song to Song », ce qu’est cette perle égarée. Elle a pour noms miséricorde et amour. Rooney Mara l’affirme, jusque là la miséricorde n’était pour elle rien de plus qu’un mot. Et voilà qu’elle découvre que c’est ce dont elle a le plus besoin. Quant à l’amour, Terrence Malick le filme comme personne : quand ses personnages échangent des gestes de tendresse, des caresses ou des étreintes, c’est comme s’ils étaient à chaque fois réinventés, c’est comme si on les voyait pour la première fois. Le cinéma de Terrence Malick est non seulement beau, mais il est porteur de questionnements et d’une recherche de sens qui nous intéresse tous ! Je ne m’en lasse pas.

8,5/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

20170711 – Cinéma

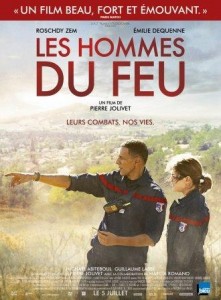

LES HOMMES DU FEU

un film de Pierre Jolivet.

Tourné dans une véritable caserne de pompiers, à Bram, près de Carcassonne (Aude), ce film de Pierre Jolivet paraît si réaliste qu’on se demande, en le voyant, s’il ne s’agit pas d’un documentaire. Les visages bien connus de Roschdy Zem et d’Emilie Dequenne nous rappellent, certes, qu’on a affaire à des acteurs, mais ils sont si convaincants, si justes, si investis dans leurs rôles respectifs, qu’ils nous le font quasiment oublier. Le premier joue le rôle de Philippe, celui qui dirige la brigade des sapeurs-pompiers, la deuxième incarne Bénédicte, une adjudante-chef qui, ayant dû déménager, y a demandé son intégration.

Seule femme dans ce milieu non seulement masculin mais volontiers viril au point d’être machiste, elle cherche aussitôt à montrer qu’elle est dotée d’autant de capacités que ses confrères. Elle prend sa place, et même plus que nécessaire, et se trouve bientôt en première ligne lors d’une intervention sur un accident de la route. Or c’est précisément au cours de cette action, effectuée de nuit sous une pluie battante, qu’elle commet une faute, la première de sa carrière. Elle n’a pas vu un des blessés qui avait été éjecté du véhicule accidenté. L’homme a été retrouvé plus tard par la police et se trouve à l’hôpital, plongé dans le coma. Une des conséquences, c’est qu’il risque d’y avoir une enquête dont les résultats pourraient entraîner la fermeture d’une brigade déjà menacée du fait d’une politique de regroupement des effectifs.

Il ne s’agit que d’un des évènements auxquels nous confronte le film, mais il révèle à lui seul les caractères et les préjugés des uns et des autres. Le cinéaste a pris soin de ne pas mettre en scène des héros, mais des hommes comme les autres, aussi fragiles que tout un chacun. La plupart d’entre eux sont ébranlés par une vie de famille difficile ou une vie de couple compliquée. Et quand il s’agit de préserver ses intérêts, il en est qui sont capables de bassesses.

Pourtant ce sont ces hommes ordinaires, si l’on peut dire, qui sont appelés à se surpasser dès que l’alarme retentit : il faut désincarcérer un accidenté de la route, entrer dans un appartement où se trouve une femme pendue, éteindre un feu dans un quartier en révolte où l’on se fait caillasser, combattre un feu de broussaille d’origine criminelle, et même accoucher une femme sur la route avant d’arriver à l’hôpital.

En symbiose parfaite avec les combats de ces hommes et de cette femme confrontés au pire, le film captive irrésistiblement. Il met l’accent sur deux évènements, celui que j’ai relaté plus haut, l’autre étant la recherche menée par Philippe pour retrouver l’auteur d’un feu criminel, ce qui donne lieu à une des scènes les plus fortes et les plus tendues de l’oeuvre, plus intense, plus expressive et plus efficace que tous les discours moralisateurs du monde. Les « hommes du feu » ne sont rien de plus que des humains, en effet, au sens négatif du mot (les fragilités, les indignités) comme en son sens positif (la grandeur d’âme, l’engagement, la générosité). A la suite de Bertrand Tavernier, qui avait dépeint de façon exemplaire le quotidien de la brigade des stupéfiants de Paris dans « L 627 » (1992), Pierre Jolivet réussit magistralement son immersion dans celui d’une brigade de pompiers de l’Aude.

8/10

Luc Schweitzer, ss.cc.

201704708 – Cinéma

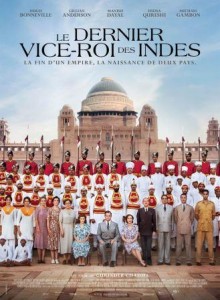

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES

un film de Gurinder Chadha.

Après 300 ans de suprématie anglaise, l’heure est enfin venue pour l’Inde d’accéder à l’indépendance. Nous sommes en mars 1947 à Delhi à l’heure où le palais du vice-roi s’apprête à accueillir avec faste Lord Moundbatten et sa famille. Nommé dernier vice-roi des Indes, celui-ci est chargé de préparer cette transition et d’en négocier les conditions afin que, si possible, tout se déroule sans violence. Malheureusement, dans un pays aussi complexe que l’Inde, la tâche s’avère rapidement très ardue. Des conflits interreligieux ne tardent pas à éclater, des exactions sont commises ici et là, des émeutes se propagent. Il faut négocier âprement avec Nehru, Gandhi et Jinnah, le leader des musulmans. On le sait, malgré la volonté de Gandhi d’en sauvegarder l’unité, l’Inde ne se libèrera pas de la présence anglaise sans se diviser en créant un nouvel état, le Pakistan. Mais quelles dimensions lui donner ? Où le situer ? Sur quels territoires ? Comment en tracer les frontières ? Lord Moundbatten et ses conseillers ne sont pas au bout de leurs peines….

Cette grande fresque historique, la réalisatrice, s’appuyant sur le prodigieux savoir-faire des productions de la BBC, l’a parfaitement reconstituée, dirigée et filmée. Tout est rigoureusement agencé et l’on ne peut qu’être impressionné par les images projetées sur l’écran. Il y a néanmoins un gros risque à éviter quand on fait un film de ce genre : c’est celui de la reconstitution si précise qu’elle paraît empesée, affectée, sans âme. Or ce piège, la cinéaste le contourne assez habilement en accordant une part importante du scénario non seulement à Lord Moundbatten (très bien interprété par Hugh Bonneville, un acteur que tous ceux qui ont vu et apprécié la série télévisée « Downtown Abbey » auront un grand plaisir à retrouver), mais aussi à son épouse Edwina (Gillian Anserson), une femme dont le regard empli d’humanité et de compassion enrichit grandement le film et suscite l’empathie.