20170101 – Cinéma

-

Carol, de Todd Haynes

-

La Fille inconnue, de Jean-Pierre et Luc Dardenne

-

Paterson, de Jim Jarmusch

-

Sunset Song, de Terence Davies

-

Café Society, de Woody Allen

-

Frantz, de François Ozon

-

Les Ogres, de Léa Fehner

-

Moi, Daniel Blake, de Ken Loach

-

L’Avenir, de Mia Hansen-Løve

-

The Assassin, de Hou Hsiao-Hsien

-

Julieta, de Pedro Almodóvar

-

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan

-

Le Fils de Joseph, de Eugène Green

-

La Forêt de Quinconces, de Grégoire Leprince-Ringuet

-

Les Délices de Tokyo, de Naomi Kawase

-

Les Innocentes, de Anne Fontaine

-

The Revenant, de Alejandro González Iňarritu

-

Une Vie, de Stéphane Brizé

-

Le Fils de Jean, de Philippe Lioret

-

Brooklyn Village, de Ira Sachs

-

Guibord s’en va-t-en guerre, de Philippe Falardeau

-

Sing Street, de John Carney

-

Peur de rien, de Danielle Arbid

-

Sur quel pied danser, de Paul Calori et Kosta Testut

-

Polina, danser sa vie, de Valérie Müller et Angelin Preljocaj.

Place à 2017 qui s’annonce déjà prometteuse avec les sorties annoncées des nouveaux films de Martin Scorsese, James Gray, Terence Davies, Terence Malick et plein d’autres encore.

L’AMI, FRANÇOIS D’ASSISE ET SES FRÈRES

un film de Renaud Fély et Arnaud Louvet.

Qu’on ne s’attende pas, si l’on a la curiosité d’aller voir ce film, à un biopic sur saint François comme ont osé les faire un Michael Curtiz en 1961 ou un Franco Zeffirelli (cinéaste toujours calamiteux) en 1972. Qu’on ne s’attende pas non plus à un florilège de fioretti, comme le fit, avec génie, Roberto Rossellini en 1950. Renaud Fély et Arnaud Louvet se sont contentés de mettre en scène une période bien précise de l’histoire du saint d’Assise, celle où, le groupe des frères ayant tout quitté pour suivre François s’étant considérablement étoffé, il devient nécessaire de faire approuver l’Ordre par le pape Innocent III, ce qui suppose, au préalable, de lui soumettre une règle.

C’est là que le bât blesse car, de la première règle, écrite par François, qui lui est proposée, le pape non seulement ne veut pas mais il la rejette avec des mots très durs. Ni la pauvreté radicale prônée par le Poverello, ni l’acceptation d’une éventuelle désobéissance (François soutenant, dans sa règle, la primauté de la conscience, plus forte, selon lui, que la voix d’un supérieur, quel qu’il soit), ni même les nombreuses citations des évangiles ne sont tolérées par le successeur de Pierre. François est renvoyé avec l’injonction de revoir sa copie, sans quoi lui et ses frères pourraient être considérés comme hérétiques !

C’est alors qu’intervient Elie de Cortone, frère Elie (Jérémie Rénier), venu rejoindre le groupe des compagnons de François. C’est un personnage qui demeure mystérieux, énigmatique, que ce frère Elie, si j’en crois les pages que Julien Green lui consacre dans sa superbe biographie du saint d’Assise (« Frère François », éditions du Seuil, 1983) : l’homme est animé, à la fois, par un amour sincère et profond de celui qu’il a rejoint, François, et par des désirs de gloire qui sont en totale contradiction avec l’esprit voulu par le saint pour ceux qu’on appellera les franciscains.

Le film se base sur l’opposition entre les deux hommes : l’un (François) voulant à tout prix que l’on reste fidèle à son intuition première, l’autre (Elie) prêt à recourir aux compromis, aux arrangements et aux adoucissements pour que l’Ordre des frères mineurs soit enfin reconnu par l’autorité de l’Eglise. D’un côté l’idéal, de l’autre le pragmatisme. Tout l’intérêt du film repose sur ce heurt. La règle de François ne sera approuvée par le pape que si elle est amendée par Elie. Pour François, cela reste inacceptable. « Elie, tu te damnes », aurait même dit François, si l’on en croit l’ouvrage de Julien Green (p. 288). Dans le film, les paroles de François sont différentes tout en ayant à peu près la même signification : « Ton cœur est devenu froid. Tu n’es plus avec Dieu. » Quant aux autres frères, le film laisse bien percevoir que se diffusent en eux des germes de division. Elie en séduit certains tandis que d’autres ne jurent que par l’idéal prôné par François. Même sur la question de la pauvreté, l’on n’est pas d’accord : faut-il aimer la pauvreté pour elle-même ou faut-il aimer les pauvres tout en les aidant à sortir de leur pauvreté ?

On peut regretter que le film n’approfondisse pas davantage les questions qu’il aborde, mais il a le mérite de les poser d’une façon judicieuse. Il invite à la réflexion, et c’est déjà beaucoup. Son plus gros défaut, à mon avis, il le doit au jeu assez peu convaincant de l’acteur qui interprète le rôle de François (Elio Germano), un acteur qui a une fâcheuse propension à surjouer son personnage. Par contre, Jérémie Rénier, dans le rôle de frère Elie, m’a semblé parfait.

7,5/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161222 – Cinéma

PATERSON

un film de Jim Jarmusch.

La ville de Paterson, dans le New Jersey, qui sert de cadre à ce film, n’a pas été choisie au hasard par Jim Jarmusch, son réalisateur. C’est là, en effet, que naquit et passa une grande partie de sa vie l’un des poètes américains les plus célèbres, William Carlos Williams (1883-1963). De 1910 à 1951, tout en y exerçant la profession de médecin, il réussit à consacrer une partie de son énergie à sa passion pour la littérature en général et la poésie en particulier.

Le personnage que Jim Jarmusch fait évoluer dans son film, personnage qui porte le même nom que la ville dans laquelle il réside, Paterson (interprété par Adam Driver), exerce, lui, un métier encore plus prosaïque que celui qui permettait à Williams de gagner sa vie : il est chauffeur de bus. Avec lui, nous parcourons la ville, une ville qui paraît assez sinistre, hormis cependant une chute d’eau qui lui donne un petit cachet touristique. Mais qu’importe ! C’est précisément l’une des facettes les plus intéressantes de ce film que de nous faire percevoir la poésie ailleurs que dans les clichés. Le poète n’a pas nécessairement besoin d’un lac, comme Lamartine, ni d’aucun autre site remarquable, pour donner sa mesure et faire entendre sa voix. Même les réalités les plus triviales, même les objets du quotidien qu’on ne remarque pas, le poète les voit, s’en empare et les transcende. Dans le film, le premier poème de Paterson (qui, on l’a compris, est non seulement chauffeur de bus mais poète) apparaissant à l’écran trouve son origine dans la simple vision d’une boîte d’allumettes. Le poème (comme tous les autres du film) s’écrit sous nos yeux, sur l’écran, pendant que Paterson le rédige dans le carnet qu’il emmène partout avec lui. Même au volant de son bus, avant de se mettre en route, il écrit.

Il écrit certes, mais pour qui ? Qui connaît ses poèmes ? Qui les lit ? Qui les appécie ? Sa femme Laura (Golshifteh Farahani), bien sûr, celle qui partage sa vie, celle qui est l’inspiratrice et à qui sont destinés tous les poèmes. Celle qui croit en lui, en son talent et qui le supplie de photocopier ses œuvres au lieu de ne les conserver qu’en un seul exemplaire dans ses carnets. Celle qui enchante le quotidien non seulement par sa beauté, non seulement par ses talents culinaires de faiseuse de savoureux cupcakes mais aussi par ses compositions, par ses décors de noir et blanc des plus somptueux.

Le film, lui aussi, est somptueux et il se savoure malgré son apparente monotonie, le réalisateur se contentant d’égrener chacun des jours d’une semaine. Chaque journée paraît semblable à l’autre, c’est vrai, et, pour une fois, on a affaire à un récit dénué non seulement de drames mais de tensions. Le couple formé par Paterson et Laura donne le sentiment d’une belle harmonie. En contrepoint, certes, le réalisateur met en scène une histoire de couple qui se sépare, dans le café que Paterson fréquente chaque soir, mettant ainsi à profit, si l’on peut dire, la balade qu’il se doit d’accorder à Marvin, son bouledogue jaloux et facétieux. En vérité, même cette histoire de couple qui se sépare n’apporte pas de véritable tension dans le film. Le seul véritable drame, en fin de compte, vient dee celui qu’on n’attend pas et il prend, lui aussi, des allures de farce !

Jim Jarmusch a réalisé un film d’une grande simplicité, une simplicité telle qu’elle provoquera peut-être de l’ennui chez certains spectateurs. D’autres n’y décèleront que de la vacuité (c’est le mot qu’emploie le critique d’un site spécialisé dans le cinéma). Pour ce qui me concerne, bien au contraire, j’ai été profondément touché par les personnages de ce film et j’ai été conquis par le ton adopté par le réalisateur. Bien loin de m’ennuyer, j’ai trouvé dans cette œuvre l’inestimable goût de la poésie, ce goût qui m’a irrésistiblement séduit lorsque j’étais enfant et qui ne m’a jamais quitté.

9/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161202 – Cinéma

SULLY

un film de Clint Eastwood.

Il ne faut désespérer de personne, surtout pas d’un cinéaste qui a su donner les preuves de son talent à de nombreuses reprises dans le passé. Il y avait cependant de quoi se poser des questions. Depuis une bonne dizaine d’années, toutes les réalisations de Clint Eastwood m’avaient semblé plus ou moins décevantes, voire carrément détestables, à l’image du dernier film en date, « American sniper » (2014), œuvre nauséeuse dont le héros était un tireur d’élite ayant abattu 255 cibles durant la guerre d’Irak.

Aujourd’hui, au contraire, le héros choisi par le cinéaste est un homme dont la gloire est d’avoir sauvé des vies. Le commandant Sullenberger, appelé familèrement Sully (Tom Hanks), c’est ce pilote d’un Airbus A320 qui, alors que son avion était en péril au-dessus de New-York, a décidé de le faire amerrir sur l’Hudson, sauvant ainsi les 155 vies qui étaient à son bord. Cela a duré exactement 208 secondes : si peu de temps pour prendre une décision et, plutôt que de tenter de rejoindre une piste d’atterrissage, oser se poser sur le fleuve. C’est ce que les journalistes ne tardèrent pas à désigner par « le miracle de l’Hudson ».

Comment faire un film intéressant, captivant, sur ces 208 secondes sans refaire pour la énième fois un film catastrophe sur une histoire d’avion en danger ? C’est là qu’intervient le talent de Clint Eastwood, car « Sully » réserve la surprise d’être bien davantage qu’un simple et banal film catastrophe. Certes le réalisateur nous impressionne aussi sur ce plan-là : les 208 secondes fatidiques sont filmées avec un formidable savoir-faire. Mais ce qui donne au film sa grandeur et sa force, c’est son personnage principal, son héros que les uns acclament mais que les autres interrogent sans relâche.

Car, même si tous les passagers sont sains et saufs, une commission d’enquête cherche à déterminer si Sully n’a pas failli à son devoir. Plutôt que de prendre le risque d’amerrir sur l’Hudson, le pilote n’aurait-il pas dû mener l’avion jusqu’à une des pistes d’atterrissage les plus proches ? En avait-il les moyens ? Ces soupçons rejaillissent sur lui, l’isolent et le tourmentent au point qu’il ressasse inlassablement l’événement. Le titre de héros qu’on lui a si vite attribué ne va pas de soi à ses yeux, il est loin de l’accepter comme une évidence.

Il lui faut donc revivre par la pensée, comme une obsession, chacune des secondes du drame, soupeser les mots échangés avec son copilote et les décisions qu’il a prises. Et rappeler aux enquêteurs la part de l’humain. Face aux simulateurs de vol qui essaient de recréer l’événement afin de vérifier si réellement il n’y avait pas moyen de rejoindre une piste d’atterrissage, c’est ce que rappelle Sully. Aux commandes d’un avion se trouve un homme et non une machine. Un homme à qui, certes, il est nécessaire d’accorder quelques secondes de plus pour prendre une décision, mais un homme qui va jusqu’au bout de l’exploit afin de sauver les vies qui lui sont confiées.

En choisissant de faire le portrait de ce héros malgré lui, de cet homme qui doute, qu’on malmène et qui cherche sa guérison, Clint Eastwood a réussi un film à la fois haletant et bouleversant.

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161126 – Cinéma

UNE VIE

un film de Stéphane Brizé.

Les spectateurs d’aujourd’hui, trop habitués peut-être à voir des films qui ne leur épargnent rien, à avoir affaire à des cinéastes qui se croient tenus de tout montrer à l’écran, prenant le risque du voyeurisme, ces spectateurs-là risquent fort d’être déstabilisés s’il leur vient l’idée d’aller voir cette adaptation d’un roman de Guy de Maupassant. Le réalisateur, Stéphane Brizé, y a fait des choix de mise en scène si radicaux qu’ils vont clairement à l’encontre de ce qui se pratique le plus souvent de nos jours. Son film est épuré à l’extrême, laissant de côté à peu près tout ce qui est de l’ordre du sensationnel ou de l’événementiel, ce qui, évidemment, peut surpendre et dérouter plus d’un spectateur. Il suffit d’aller voir, comme je l’ai fait, l’un après l’autre, « La Fille de Brest » d’Emmanuelle Bercot et ce film de Stéphane Brizé pour percevoir deux manières radicalement opposées de mettre en scène un récit. Dans « La Fille de Brest », film au demeurant intéressant, la réalisatrice a cru bon de tout mettre sous nos yeux, y compris le corps d’une défunte en train d’être autopsiée, ce que je déplore. Rien de tel dans « Une Vie », film qui élude, qui laisse hors champ presque tout ce qui est de l’ordre du spectaculaire. Je n’ai pas besoin de préciser que c’est la manière choisie par Stéphane Brizé qui me paraît de loin la meilleure. C’est celle qui respecte le spectateur, c’est celle qui parie sur son intelligence, sa perception et sa sensibilité (au lieu de lui servir un spectacle qu’il n’a plus qu’à consommer passivement).

Dans « Une Vie », c’est par le moyen d’une voix off ou d’un plan très fugace que le réalisateur évoque des moments importants de l’histoire, préférant montrer à l’écran l’avant et l’après plutôt que les événements eux-mêmes. Ceux qui ont vu récemment « La Mort de Louis XIV » d’Albert Serra (qui nous fait assister à l’agonie du roi-soleil jusqu’à la nausée) seront tout étonnés par le moyen dont use Stéphane Brizé pour nous renseigner sur le décès d’un des personnages du film : simplement en filmant son nom sur une pierre tombale, rien d’autre.

J’imagine bien volontiers que ce qui précède risque d’en décourager plus d’un. « Ce film, s’il est si économe en événements, doit être très ennuyeux », se dit-on peut-être. Mais non, il n’en est rien. Ou, plus exactement, ne s’ennuieront que ceux qui ne conçoivent le cinéma que comme un produit à consommer passivement, que ceux qui ne vont voir un film que pour assister à un spectacle qui ne leur demande aucune participation ni de compréhension ni d’imagination.

Ajoutons que, dans « Une Vie », Stéphane Brizé prend cependant grand soin de mettre en scène des moments clés du récit : non pas les événements à proprement parler, mais les choix que doit opérer son héroïne, Jeanne (jouée par Judith Chemla), choix qui déterminent son avenir. Deux de ces moments se déroulent d’ailleurs dans une confrontation avec un prêtre. D’abord avec le vieux curé de son village qui lui demande avec insistance si elle accepte de pardonner à son mari fautif. Ensuite, plus loin dans le cours de l’histoire, avec le nouveau curé, beaucoup plus jeune, avec qui elle débat rudement à propos de la vérité et du mensonge. Faut-il dire la vérité en toutes circonstances, quelles qu’en soient les conséquences, même lorsque la confession de vérité doit engendrer des désastres humains ?

Filmé en format carré (qui convient bien à cette histoire) et au moyen d’une superbe photographie, ce film, qui conte les malheurs d’une femme qui perd tout (y compris celui qu’elle aime le plus au monde, son propre fils) restera dans les mémoires, je le suppose, comme une des œuvres cinématographiques les plus touchantes de cette année.

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161124 – Cinéma

LE DISCIPLE

un film de Kirill Serebrennikov.

Un grand adolescent qui reste à la maison au lieu de rejoindre ses camarades de classe à la piscine puis qui, contraint de s’y rendre, fulmine contre l’indécence des filles qui s’y exposent en bikini ! A qui a-t-on affaire ? A un extrémiste musulman ? Pas du tout ! Nous sommes dans la Russie d’aujourd’hui, le garçon a pour prénom Veniamin (Petr Skvortsov) et il ne rate pas une occasion d’affirmer qu’il est chrétien ! Le metteur en scène de théâtre Kirill Serebrennikov, honni par les autorités russes à cause de ses prises de position avant-gardistes et de sa défense des minorités, passe aujourd’hui derrière la caméra pour nous brosser le portrait d’un fanatique religieux de son pays. Et n’imaginons pas que ce jeune homme soit un cas ou une rareté : « le problème, prévient le réalisateur dans une interview, c’est que des Veniamin, il y en a, désormais, des flopées, des hordes… ».

L’adolescent, tel qu’il se présente dans le film, paraît pourtant très isolé, mais c’est sans doute parce qu’il se refuse à faire partie d’une communauté, quelle qu’elle soit, et parce qu’il s’oppose à tout le monde. On n’a affaire ni à un garçon obtus ni à un nigaud, bien au contraire, on le devine malin, rusé, capable d’apprendre par cœur des dizaines et des dizaines de versets de la Bible et de les réciter en fonction des circonstances. Mais cet intégriste est si convaincu d’être dans la vérité et il est si enfermé dans ses convictions religieuses qu’il ne ressent plus que du mépris pour tous ceux qui sont différents de lui.

Tout est suspect à ses yeux et chacun de ceux qu’il côtoie lui semble dévoyé : les filles à cause de leur prétendue impudicité et parce qu’elles apparaissent comme des tentatrices, les homosexuels parce qu’ils s’adonnent à ce qu’il considère comme un vice abominable, les prêtres orthodoxes parce qu’ils ne songent qu’à s’enrichir et transmettent une religion de pardon, les professeurs parce que leurs enseignements ne s’accordent pas avec la Bible. Même sa mère ne trouve pas grâce à ses yeux à cause de son divorce. Pour accréditer la condamnation de tout ce monde, il suffit à Veniamin de puiser dans le catalogue de citations bibliques qu’il a apprises et qu’il se fait un plaisir d’assener (et dont le réalisateur indique chacune des références sur l’écran). L’adolescent fait ce que font tous les intégristes, tous les fondamentalistes religieux, tous les fanatiques : il utilise les textes, il en isole soigneusement les passages qui servent ses intérêts et semblent conforter ses convictions et les martèle à la figure de ses « ennemis ». Les textes bibliques, tels qu’il les énonce, ne sont plus rien d’autre que des instruments sélectionnés et mis au service de sa haine des autres.

Celle contre qui il s’oppose le plus brutalement, c’est sa professeure de biologie car son enseignement darwinien le révulse au plus haut point. Et l’affrontement entre les deux personnages donne lieu à des scènes atterrantes, voire effrayantes, et qui mettent aussi en lumière les peurs et les lâchetés de la directrice de l’établissement scolaire et des autres professeurs.

En fait, ce que montre parfaitement la mise en scène efficace de Kirill Serebrennikov, c’est que la folie de l’adolescent est telle que tout dialogue avec lui semble impossible. La professeure de biologie s’y prend très mal en essayant de le contredire sur son propre terrain, c’est-à-dire en cherchant à son tour à argumenter à coups de citations bibliques. La mère de Veniamin, de son côté, s’efforce d’établir un dialogue avec son fils mais sans jamais vraiment y parvenir. Le garçon s’est enfermé dans sa terrfiante solitude, il n’a personne à qui parler en vérité, si ce n’est, peut-être, le seul camarade de sa classe avec qui il noue une sorte d’amitié, un infirme qu’il cherche à entraîner dans son sillage et à qui il fait des promesses insensées.

En réalité, en focalisant sa caméra sur ce personnage rempli non seulement de la haine des autres mais aussi de lui-même (car, on le comprend à la fin du film, il ne s’accepte pas tel qu’il est), le metteur en scène révèle avec habileté les mensonges et les bassesses qui gangrènent son pays. Il n’y a pas besoin de grand chose pour qu’apparaissent sur les visages des uns et des autres les affligeants rictus qui accompagnent les propos homophobes ou les insinuations hideusement antisémites. Ce film « coup de poing » nous interpelle vivement, qui que nous soyons, quel que soit notre pays, Russie, Etats-Unis, France, à l’heure où se répandent de plus en plus les tentations intégristes, les replis identitaires et les professions de foi réactionnaires. Même quelqu’un qui se réclame du Christ et ne cesse de citer la Bible peut prêcher une religion de violence et de haine, plutôt que d’amour et de pardon. A nous de réagir, à nous de montrer à tous ce qu’est le vrai visage d’un disciple du Christ !

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161121 – Cinéma

POLINA, DANSER SA VIE

un film de Valérie Müller et Angelin Preljocaj.

Ayant brillamment servi la danse en tant que danseur et chorégraphe depuis bien des années, voici qu’Angelin Preljocaj ajoute à son arc la corde du cinéaste, tout en restant fidèle à l’univers qu’il connaît. Aidé de Valérie Müller, c’est une bande dessinée de Bastien Vivès consacrée au monde de la danse qu’il adapte aujourd’hui pour le grand écran, et tous deux le font avec un indéniable talent. Le film est passionnant de bout en bout et il l’est d’autant plus que le parcours qu’il raconte se modèle pour une grande part sur celui d’Angelin Preljocaj lui-même.

On le découvre dès le début du film, alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, Polina est issue d’un milieu très modeste. Ses parents (lui Géorgien, elle Sibérienne) cultivent pourtant l’ambition de voir leur fille non seulement intégrer la troupe du Bolchoï mais devenir une danseuse étoile. Son apprentissage de la danse, Polina le fait donc dans un cadre prestigieux mais très strict. Le professeur auquel elle a affaire est un homme qui ne craint pas de rudoyer ses jeunes élèves : l’art de la danse ne s’apprend pas en dilettante, il suppose à la fois de la maîtrise et de l’abandon.

Mais Polina, à présent devenue une jeune fille ( Anastasia Shevtsova), le pressent, elle ne réussira jamais à s’épanouir totalement en n’exerçant que de la danse classique (celle qui est enseignée au Bolchoï). Quitte à décevoir ses parents, elle choisit de quitter la célèbre institution de son pays, la Russie, pour s’exiler en France et y apprendre la danse contemporaine. La jeune fille y découvre certes d’autres façons de danser, plus épanouissantes pour elle, mais au prix de beaucoup d’épreuves, de « galères » de toutes sortes.

Sans jamais tomber dans le misérabilisme et en évitant tous les poncifs du film de danse, Angelin Preljocaj et Valérie Müller mettent en scène, avec beaucoup d’habileté la plupart du temps, le parcours chaotique d’une jeune fille passionnée par son art. Ce qu’apprend Polina au fil du temps et de ses expériences, c’est, comme l’indique le titre du film, à « danser sa vie », autrement dit, comme le lui demande une de ses enseignantes (jouée par Juliette Binoche), à éviter d’être « une jolie danseuse » pour être elle-même, Polina, en train de danser et d’exprimer par son corps sa vie, ses émotions, sa personnalité.

Nul doute que, comme je l’ai déjà indiqué, Angelin Preljocaj a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage, lui qui, tout en restant imprégné de danse classique, met en scène des chorégraphies de danse contemporaine. Le film cependant fait surtout la part belle aux répétitions, à l’apprentissage de la danse, plus qu’aux chorégraphies elles-mêmes. Il faut attendre les scènes finales pour voir une longue et magnifique séquence de danse sur le superbe concerto pour violon de Philip Glass. C’est l’apothéose d’un film qui m’a constamment tenu en haleine.

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161112 – Cinéma

MAMAN A TORT

un film de Marc Fitoussi.

« Bienvenue dans le monde du travail ! ». Ce sont les mots que prononce Cyrielle (Emilie Dequenne) au moment où elle introduit sa fille Anouk (Jeanne Jestin, épatante), une adolescente de 14 ans, dans l’entreprise dont elle est une salariée. C’est dans l’urgence qu’il a fallu trouver pour la collégienne, scolarisée en classe de 3ème, un lieu où faire un stage d’une semaine en entreprise. Le père ayant failli à cette tâche, la mère s’est résolu à proposer son propre lieu de travail, une agence d’assurances.

C’est une riche idée que d’avoir imaginé un scénario se déroulant dans le monde de l’entreprise en y faisant s’y confronter le regard neuf, presque innocent, d’une adolescente à peine sortie de l’enfance et les regards aguerris, voire blasés, des adultes qui y exercent leur emploi. Anouk découvre un monde dont elle ignore à peu près tout mais, comme elle est de nature curieuse, voire fureteuse, elle ne tarde guère à en sonder les arcanes et à s’étonner de ce qu’elle découvre. Les surprises sont d’autant plus grandes qu’il s’agit, entre autres, de sa propre mère. Comment admettre que cette dernière soit vertement remise en place par un collègue ? Pire encore : comment comprendre que sa mère soit impliquée dans de louches combines visant à enrichir l’entreprise au détriment de ceux qui devraient en être les bénéficiaires ?

Pas question pour Anouk de se contenter de ranger un cagibi comme on lui a ordonné de le faire (sans d’ailleurs lui donner davantage de précisions, car manifestement on ne sait que faire d’une jeune stagiaire). L’adolescente cherche, fouine, interroge, pour le compte d’une femme qu’elle estime être l’une des victimes des agissements de l’entreprise. Emue, bouleversée, ne laissant parler que son cœur, elle n’a de cesse de démêler les suspectes intrigues qu’elle perçoit ou devine.

Ce film de Marc Fitoussi n’a rien d’une comédie, contrairement à ce que pourrait laisser présager son titre. Ou alors c’est une comédie très âpre et très grinçante. Même si l’on y trouve quelques personnages hauts en couleurs, le monde de l’entreprise, tel qu’il est montré ici, se révèle surtout rude, mesquin et dénué de toute compassion. Sur un mode certes plus léger que « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach, c’est aussi, d’une certaine façon, un film de combat que « Maman a tort », puisqu’il dénonce sans ambiguïté les magouilles dont se rendent coupables des dirigeants d’entreprises allant jusqu’à faire pression sur les salariés pour en faire les complices de leurs malversations. Mais ce qui donne à ce film un ton et un charme particuliers, c’est la mise en scène des rapports mère-fille. Voir sa mère sur son lieu de travail, c’est, forcément, en découvrir un visage nouveau, surprenant, inattendu… Heureusement Anouk est une adolescente généreuse et sensible. Et l’on se dit à la fin du film : « Pourvu qu’elle garde son grand cœur, même quand elle aura grandi, même quand elle sera, à son tour, une adulte exerçant un travail ! ».

7,5/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161027 – Cinéma

MOI, DANIEL BLAKE

un film de Ken Loach.

Je l’avoue, lorsque j’ai eu connaissance de l’attribution de la Palme d’Or du dernier festival de Cannes à ce film, ma première réaction fut celle d’un cinéphile dépité. Je me suis dit : « Pourquoi une deuxième Palme d’Or à Ken Loach (après celle reçue pour « Le vent se lève » en 2006) ? N’aurait-il pas été plus judicieux de récompenser un cinéaste plus jeune et n’ayant pas encore été gratifié d’un prix ? » Cela étant dit, aujourd’hui, maintenant que j’ai vu le film du réalisateur anglais, je comprends combien et pourquoi il a séduit le jury du festival et je me dis que c’est loin d’être un mauvais choix. Car « Moi, Daniel Blake » peut sans nul doute être classé parmi les meilleures réalisations de Ken Loach (avec « Raining Stones » – 1993 – par exemple, ou encore « Ladybird » – 1994 – et d’autres films de cet acabit) et l’attribution de la Palme d’Or peut lui donner, je l’espère, le rayonnement qu’il mérite.

Une fois encore, aidé de son fidèle scénariste Paul Laverty, Ken Loach réussit à la perfection un grand film politique, un film d’indignation et de combat, mais sans jamais l’alourdir d’un poids ouvertement idéologique. Plusieurs commentateurs ou critiques ont cru bon de dénoncer le caractère prétendument manichéen de « Moi, Daniel Blake » mais, à mon avis, tous se sont fourvoyés. Le terme de « manichéen » ne peut nullement s’appliquer à ce film. Si l’on tient absolument à lui accoler un qualificatif, seul celui de kafkaïen peut convenir. Le film montre que ce qu’on appelle l’Etat-providence s’est tellement dégradé qu’il a engendré un système d’inhumanité, un système qui ne tient plus compte des personnes, mais dont le but est de s’auto-réguler en appliquant indifféremment les mêmes directives à tous ceux qui font appel à lui. Ce système n’engendre pas des bons et des méchants, mais il met face à face des employés d’administration chargés d’exécuter des ordres et des demandeurs qui risquent de n’être pas mieux considérés que s’ils étaient des pions. Ken Loach est si peu manichéen qu’il a pris soin de mettre en scène l’un ou l’autre employé d’administration ayant encore conservé son souci d’aider sincèrement les demandeurs, tandis que d’autres, il est vrai, n’ont plus d’autre objectif que d’appliquer les règles imposées. Il ne cherche pas à séparer les bons des méchants, il a l’ambition de dénoncer un système qui humilie les plus faibles au point d’en faire des laissés-pour-compte en même temps que des assistés.

Certains n’ont pas ou n’ont plus leur place dans la société d’aujourd’hui, tel le personnage éponyme du film, Daniel Blake, un charpentier de 59 ans qui, après avoir subi une attaque cardiaque, perd son travail. Le voilà pris entre deux feux, dans une situation kafkaïenne : d’un côté, son médecin lui interdit de reprendre un travail, de l’autre l’administration veut le contraindre à chercher un travail, sous peine, s’il s’y refuse, à le laisser sans ressources. Forcé de respecter d’obscures procédures, obligé de remplir des questionnaires sur internet (lui qui ignore tout du fonctionnement d’un ordinateur), contraint d’assister à l’application de règlements administratifs humiliants, il comprend que tout est conçu, d’une certaine manière, pour le pousser à l’exclusion, lui et tous ceux qui lui ressemblent. Que peut-il surgir, dès lors, des entrailles de Daniel Blake, sinon un désir de révolte ? De la révolte, oui, il y en a dans le film de Ken Loach, mais il y a aussi autre chose : il y a la solidarité des humbles, des petits, des laissés-pour-compte. C’est ce qui donne au film un ton extrêmement touchant, poignant, qui va droit au cœur. Le système administratif a beau faire de Daniel Blake un révolté, il lui reste son cœur qui bat (même si c’est un cœur affecté par la maladie). C’est un homme au cœur sur la main, comme on dit, et qui n’hésite pas une seconde à se mettre au service de Katie, une femme rejeté par le système comme lui mais ayant à charge deux enfants. Daniel Blake fait tout ce qui est en son pouvoir pour les aider, leur donner du baume au cœur, etc. Il ne mesure pas sa générosité. Si les rejetés de la société ont tout perdu, il leur reste néanmoins cela : l’entraide, la solidarité, l’amitié. L’inhumanité du système administratif n’a, fort heureusement, pas détruit l’humanité de ceux qui en sont les victimes. Quelques scènes bouleversantes du film (en particulier celle qui se déroule dans une banque alimentaire) nous montrent l’humain dans ce qu’il a de plus fragile et de plus noble.

Ken Loach, âgé de 80 ans aujourd’hui, avait décidé, je crois, de ne plus réaliser de film après « Jimmy’s Hall » en 2014. Fort heureusement, il n’a pas pu se retenir de se mettre à nouveau derrière la caméra et de nous offrir ce grand film, ce film de révolté, ce film exaltant la générosité des plus petits. Qu’il en soit remercié !

9/10

Luc Schweitzer, sscc.

SING STREET

un film de John Carney.

Il m’arrive, de temps à autre, comme à tout cinéphile, d’être déçu par un film que pourtant j’avais attendu avec délectation (à cause d’une critique alléchante ou d’un sujet suscitant mon intérêt). A contrario, fort heureusement, il m’arrive aussi, comme à tout cinéphile également, d’être enchanté par un film dont je n’espérais pas grand chose. Ce fut le cas à propos de « Sing Street » : le sujet (une bande d’adolescents irlandais du milieu des années 80 se défoulant en faisant de la musique) ne m’attirait guère. Mais, le film bénéficiant de critiques élogieuses, je me suis résolu à aller le voir et je n’ai eu qu’à m’en féliciter. Tout m’a séduit, tout m’a non seulement convaincu mais enthousiasmé.

Ce film plein d’énergie enchante littéralement mais également passionne parce qu’on devine que le réalisateur y a mis beaucoup de lui-même, beaucoup de sa propre histoire. Même dans ses quelques excès, il garde un ton de vérité, une approche qui semble marquée du sceau du vécu. Le personnage principal du film se prénomme Conor et c’est un lycéen de 15 ans que ses parents, à cause de difficultés financières, retirent d’un établissement privé pour l’inscrire à l’école publique. Le choc est rude. A la fois du fait des autres élèves pour le moins turbulents et du fait du directeur, un prêtre aux méthodes rigides, voire brutales (n’oublions pas que nous sommes à Dublin dans les années 80, c’est-à-dire à mille lieues de la laïcité à la française!).

Le malheureux Conor semble voué aux pires épreuves, d’autant plus que, chez lui, ça ne va pas fort : ses parents ne cessent de se quereller sans cependant pouvoir divorcer (le divorce étant interdit en Irlande à cette époque-là!). Mais l’adolescent n’est pas du genre à baisser les bras : il parvient à se lier à quelques élèves de sa nouvelle école et, surtout, il aperçoit, non loin de l’établissement, une jeune fille un peu plus âgée que lui et d’une ravissante beauté. Elle se prénomme Raphina. Le garçon l’aborde aussitôt et cherche à l’impressionner en lui disant qu’il fait partie d’un groupe de musique et qu’il cherche une partenaire féminine pour un clip vidéo qu’il veut tourner. Rien de tout cela n’est vrai, mais Raphina le prend au mot et Conor, s’il veut ne pas perdre la face, se trouve obligé de rendre effectif ce qui n’était que vantardise.

Qu’à cela ne tienne ! Conor se met aussitôt à la recherche de musiciens en herbe et ne tarde pas à composer ses premières chansons. Avec ses copains, avec Raphina qui entre dans le jeu, le film se pare d’un ton festif tout en préservant quelque chose de mélancolique. Quand on lui demande quel genre de musique il veut faire, Conor répond en affirmant qu‘il est futuriste. Mais la vérité, c’est que toutes ses chansons (ou presque) sont écrites pour Raphina. La jeune fille n’est pas dupe, bien sûr, et demande à Conor de lui composer quelque chose de plus joyeux que ce qu’il a fait jusque là. C’est alors que Conor imagine un style qu’il définit par deux termes antinomiques : gai-triste. La musique est joyeuse, dynamique, mais les paroles restent mélancoliques. D’autant plus que Conor croit aimer Raphina sans espoir de retour : elle a déjà un petit ami, plus âgé qu’elle, et qui lui a promis de l’emmener à Londres…

Cette antinomie (gai-triste) n’imprègne pas seulement les chansons que compose Conor mais le film tout entier. D’un côté, il déborde d’énergie et de vitalité, de l’autre, il entrouvre des fenêtres sur de dures réalités sociales (tous les personnages vivent dans la précarité) et sur des êtres en situation d’échec. L’un des personnages les plus touchants du film est le frère aîné de Conor : il lui sert, en quelque sorte de mentor, voyant son cadet réussir là où lui-même pense avoir échoué. Il ne semble pourtant pas y avoir d’amertume ni d’envie chez ce frère aîné, mais juste la joie d’aider Conor à trouver une issue pour échapper à la fatalité de la médiocrité.

Ce personnage du frère aîné ainsi que quelques autres (tous admirablement interprétés) rendent ce film réellement passionnant et émouvant. Et, bien sûr, il faut compter avec la qualité de la bande son : impossible de ne pas se trémousser sur son siège quand Conor et ses musiciens y vont de leurs chansons !

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161015 – Cinéma

LA FILLE INCONNUE

un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne.

Il m’est bien difficile de m’expliquer le peu d’enthousiasme suscité par ce film lors de sa projection au dernier festival de Cannes. C’est la preuve, en tout cas, qu’il est prudent de ne se fier ni aux applaudissements ni aux sifflets exprimés, tantôt les uns tantôt les autres, par le public cannois. Car ce film, tel qu’il est proposé à présent sur nos écrans, les réalisateurs ayant décidé de le raccourcir de 7 minutes après sa présentation à Cannes, égale le niveau d’excellence de toutes les oeuvres précédentes des deux Frères.

Une fois encore, mais sans aucunement s’autoparodier (comme on le leur a reproché bêtement à Cannes), fidèles à leurs obsessions et à leur style, les Dardenne font le choix d’attacher, en quelque sorte, leur caméra à la suite d’un personnage et de sa quête. En l’occurrence, dans « La Fille inconnue », la caméra ne quitte jamais le personnage joué par Adèle Haenel, celui du docteur Jenny Davin. Elle évolue, tout au long du film, dans un environnement qui, lui aussi, nous est familier, puisqu’il apparaît dans tous les longs-métrages des Dardenne : nous sommes à Seraing, aux portes de Liège.

C’est là que le docteur Davin exerce sa profession : elle occupe le cabinet d’un confrère âgé et malade en attendant, prévoit-elle, d’intégrer un centre médical où sa place est déjà préparée. Mais un événement, qui semble d’abord anodin, bouleverse bientôt le bel ordonnancement de sa vie. Un soir, alors qu’elle est dans son cabinet avec un stagiaire (Olivier Bonnaud) à qui elle vient de faire la leçon (« si tu veux être un bon médecin, tu dois contrôler tes émotions », lui a-t-elle dit parce qu’il s’affolait de voir un jeune patient en convulsions), quelqu’un sonne à la porte. Alors que le stagiaire s’apprête à ouvrir, Jenny Davin, dans un sursaut d’orgueil et dans le but de donner une autre leçon à l’apprenti, lui enjoint de n’en rien faire. « On n’ouvre pas la porte, une heure après la fin des consultations », affirme-t-elle.

Ce malheureux sursaut d’orgueil, c’est, d’une certaine façon, la faute originelle que Jenny Davin va s’efforcer de réparer tout au long du film. Car, très vite, elle apprend que la personne à qui elle a fermé la porte de son cabinet a été retrouvée morte au bord de la Meuse : c’est la fille inconnue qui donne à ce long-métrage son titre. Qui est-elle ? Que faisait-elle à la porte du cabinet médical à une heure tardive ? Se sentant coupable, Jenny Davin n’a de cesse de découvrir l’identité de la morte, de lui donner un nom, de connaître un peu de son histoire et de lui offrir une sépulture plus digne que celle du carré des indigents. Obstinée, déterminée, elle mène une sorte d’enquête, sans se décourager de n’aboutir à pas grand chose (dans un premier temps). La fille inconnue semble précisément n’avoir été remarquée par personne. Elle est aussi évanescente que la silhouette filmée par la caméra de surveillance de l’entrée du cabinet médical. Mais elle a un visage et, bientôt, à force d’entêtement, elle aura également un nom. Car Jenny Davin non seulement ne baisse pas les bras, mais elle répare sa faute en pratiquant son contraire : elle qui a péché par orgueil, elle se met au service et à l’écoute d’autrui, quitte à en payer le prix quand sa recherche de vérité se heurte à ceux qui, bien plus coupables qu’elle, trouvent son obstination très embarrassante.

Ce film aux allures de polar est aussi et surtout un grand film moral. Jenny Davin ne se contente pas de soigner les corps, comme son métier le lui ordonne, mais elle se met à l’écoute des uns et des autres, elle perçoit les souffrances cachées, les blessures secrètes, les culpabilités enfouies. Elle exerce sa profession, réellement, comme un sacerdoce. Elle semble n’avoir aucune relation affective avec qui que ce soit (si ce n’est la sorte d’amitié qui la lie au stagiaire du début du film), elle se donne tout entière à ses patients et à la mission de réparation qu’elle se doit de mener à bien. Patiemment mais avec détermination, elle parvient à en savoir davantage sur la fille inconnue, sur ce qui l’a conduit à la mort, sur ceux qui se sont rendus coupables à son sujet. Sa manière d’être, son obstination, sa qualité d’écoute, l’empathie qu’elle dissimule maladroitement derrière la froideur apparente d’un médecin qui n’est chargé que d’établir de bons diagnostics, tout mène en fin de compte aux aveux.

Dans sa critique parue dans Télérama, Samuel Douhaire va jusqu’à parler de figure christique à propos de Jenny Davin. Il n’est pas question, bien sûr, de chercher à « récupérer » les Frères Dardenne qui n’ont jamais fait mention de la foi chrétienne dans aucun de leurs films. On peut cependant affirmer que leurs préoccupations, leurs sujets, leurs personnages et les motivations qui les guident entrent plus d’une fois en concordance avec les convictions chrétiennes. Dans « La Fille inconnue », le docteur Jenny Davin fait des choix qui engagent la vie entière, elle préfère reprendre le cabinet du médecin qu’elle remplace plutôt que d’intégrer le centre médical qui lui ferait gagner bien plus d’argent, elle conçoit clairement sa profession comme un engagement de tout l’être et, par sa manière d’être, elle conduit ceux qui se sont rendus coupables envers la fille inconnue à se confesser. Pour l’une des coupables, cela se conclut même, après qu’elle ait prononcé ses aveux, par une sorte d’absolution prenant l’aspect d’une accolade.

Je n’ai pas besoin d’en écrire plus pour faire comprendre à quel point, à mes yeux, ce film est important. Nul doute qu’il comptera parmi mes grands coups de cœur de l’année. Ses qualités, il les doit aux Dardenne (dont tous les films, sans exception, sont remarquables), mais aussi au travail extraordinaire effectué par la grande et superbe actrice qu’est Adèle Haenel. Comme ses consœurs (Cécile de France dans « Le Gamin au Vélo » et Marion Cotillard dans « Deux jours, une nuit »), elle a su parfaitement adopter le style des Frères Dardenne et se fondre dans leur environnement. Elle est géniale !

9,5/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161010 – Cinéma

Etrange film mettant en scène, outre les deux personnages principaux, plusieurs comparses dont on ne sait pas toujours très bien ce qu’ils viennent faire dans cette histoire. On a le sentiment tantôt d’avoir affaire à un récit très réaliste tantôt d’être transporté dans un rêve. Le personnage de Léo est assez intrigant et presque séduisant, mais le film se perd dans un récit confus. Le réalisateur semble s’intéresser grandement à la misère sexuelle de ses personnages. Pourquoi pas? Mais, malheureusement, il la met en scène de manière si frontale et si crue que cela en devient gênant. Je déteste cette manière de filmer, j’ai déjà eu l’occasion de le dire et de l’expliquer. De plus, je trouve que la photographie de ce film est sans attrait.

5/10

20161005 – Cinéma

LE CIEL ATTENDRA

un film de Marie-Castille Mention-Schaar.

C’est une fiction qu’a réalisée Marie-Castille Mention-Schaar mais une fiction tellement ancrée dans le réel qu’elle ressemble à un documentaire. Nul doute que la réalisatrice a pris soin de beaucoup s’informer car ce qu’elle nous montre est à la fois bouleversant et criant de vérité. Le film nous confronte à une des réalités de notre actualité, celle des jeunes gens, ou plus précisément en l’occurrence des jeunes filles qui se laissent séduire par l’islamisme radical au point de s’y trouver prises comme dans un étau. En s’appuyant sur les parcours croisés de deux jeunes filles, la réalisatrice met en scène de manière quasi analytique les processus qui conduisent aux extrémismes.

Sonia (Noémie Merlant), 17 ans, s’est déjà engagée si loin sur cette voie, elle a déjà été si bien embrigadée et formatée qu’elle a failli se rendre en Syrie et commettre l’irréparable, croyant ainsi offrir à ses parents une place au « paradis ». Anéantis, ces derniers tentent de sortir leur fille de ce piège. Ce que le film montre, c’est le lent et difficile processus de déradicalisation de la jeune fille. C’est d’autant plus compliqué que, comme elle finit par l’affirmer, elle n’était plus elle-même. L’embrigadement djihadiste est si insidieux qu’il fait penser à une possession. La victime ne s’appartient plus, elle ne pense, ne vit, ne respire que pour accréditer les thèses de l’islamisme radical. Pour ce qui concerne Sonia, il faut beaucoup de temps, de patience, de discussions, de conflits pour trouver une issue à cette emprise.

Quant à Mélanie (Naomi Amarger), 16 ans, qui pourrait imaginer qu’une adolescente comme elle puisse devenir la proie d’un islamiste radical ? Elle semble mener la vie la plus tranquille qui soit, une vie sans histoires, à la maison avec sa mère ou son violoncelle, au collège avec ses copines. Néanmoins le piège se referme sur elle du fait d’une relation qu’elle noue sur internet et qui bouleverse et son existence et celle de ses proches. Celui avec qui elle discute sur internet a tôt fait de se présenter à elle sous l’apparence d’un « prince », la manipulant habilement de telle sorte qu’elle devient rapidement dépendante, au point de ne plus oser faire quoi que ce soit sans son accord. Insidieusement, le « prince » en vient à lui donner des ordres et, bientôt, comme Sonia, elle rêve de tout quitter pour rejoindre la Syrie.

Fort bien conçu, réalisé et monté de manière judicieuse, ce film concilie habilement son ambition pédagogique et préventive et l’émotion forte qu’il transmet. Il vient à point nommé comme une mise en garde qui s’adresse à la fois à des jeunes gens, probablement fragiles et idéalistes, qui pourraient être des proies pour les recruteurs du djihad et aux parents qui, dans bien des cas, ne découvrent la terrible réalité que lorsqu’il est trop tard. Cela étant dit, je le répète, ce film est aussi une œuvre bouleversante, l ‘émotion qu’il suscite étant due en grande partie aux impressionnantes prestations de ses deux jeunes actrices (Noémie Merlant et Naomi Amarger). On ne peut voir leurs parcours sans être remué aux entrailles.

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161003 – Cinéma

LE PAPE FRANÇOIS

un film de Beda Docampo Feijóo.

Parmi tous les genres cinématographiques, celui du film biographique (ou biopic) est sans doute l’un des plus difficiles à mener à bien de manière satisfaisante. Les pièges qu’il faut éviter sont nombreux et, si l’on n’y prend garde, on risque fort de ne proposer qu’une œuvre académique, empesée et soporifique. Preuve en est le film qui vient de paraître sur la danseuse Loïe Fuller et qui m’a semblé terne et ennuyeux du début à la fin (« La Danseuse » de Stéphanie Di Giusto 5/10). A contrario, il y a quelques mois, le film sur le scénariste Dalton Trumbo m’avait considérablement séduit. Mais qu’en est-il d’un film sur le pape François, autrement plus connu en 2016 qu’une danseuse de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ou qu’un scénariste de l’âge d’or d’Hollywood ?

Eh bien, autant le dire sans détours, j’ai été séduit ! Certes l’on n’a pas affaire à un film mémorable mais cette réalisation m’a paru plus qu’honorable, pleine de beaux moments, de belles scènes et surtout aidant à comprendre la personnalité du pape actuel. Et c’est bien ce qu’on est en droit de demander à un film de ce genre. Bien sûr, on peut, si l’on y tient, exprimer quelques réserves ou quelques regrets. On peut, par exemple, chipoter sur l’apparence physique de l’acteur qui joue le rôle titre (Dario Grandinetti). Mais qu’importe ! Faut-il à tout prix qu’un acteur ressemble physiquement à son modèle ou ne faut-il pas plutôt qu’il s’imprègne de son esprit ? De ce point de vue il m’a semblé que l’acteur choisi remplissait plutôt bien son rôle.

Outre l’acteur principal et les autres acteurs et actrices (tous excellents), le grand point fort de ce film, c’est de s’être inspiré, pour son scénario, d’un livre écrit par la journaliste Elisabetta Piqué. Ce sont ses rencontres avec Jorge Bergoglio, futur pape François, qui ponctuent le film tout entier et introduisent à quelques moments forts de sa vie. Ce qu’on découvre du parcours du futur pape, on le découvre par le prisme d’un regard, celui de cette journaliste avec qui Jorge Bergoglio noue des liens amicaux.

On échappe ainsi, fort heureusement, au piège d’une biographie qui prétendrait à l’exhaustivité. Seuls quelques instantanés, quelques moments volés pourrait-on dire, quelques confidences faites à une journaliste apparaissent à l’écran. On est heureux de découvrir le jeune Jorge d’abord séduit par le charme d’une jeune fille puis, ayant décidé de répondre à l’appel qui fera de lui un Jésuite, annoncer cette nouvelle à sa famille (au grand dam de sa mère qui se refuse à admettre que son fils puisse choisir la voie de la vie religieuse). On le voit prendre le risque de défendre des Jésuites menacés pendant la dictature. On voit le prêtre, puis l’évêque se soucier des pauvres au point d’aller à leur rencontre même quand cela risque de déplaire à certains. On est heureux de découvrir à l’écran que, bien avant d’être pape, Jorge Bergoglio se souciait davantage de dispenser de la miséricorde plutôt que d’appliquer indifféremment des lois (fussent-elles des lois d’Eglise) !

Quant aux deux conclaves auxquels il participe, celui qui élit Benoït XVI, puis celui qui l’élit lui-même, ils sont remarquablement mis en scène. On le sait, au conclave de 2013, le premier surpris de l’élection fut Jorge Bergoglio lui-même. « Parmi les cardinaux qui l’ont élu, dit une voix off pendant qu’on les voit quitter la chapelle sixtine, il en est certains qui risquent de regretter leur vote ! ». Juste exclamation qui conclut avec malice ce film qui, sans être une grande œuvre, vaut largement la peine d’être vu !

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20161001 – Littérature

JUDAS

un roman d’Amos Oz.

Sous des apparences de simplicité, le nouveau roman d’Amos Oz ne manque ni de subtilité ni de complexité et il ne fait aucun doute qu’on peut le compter parmi les oeuvres importantes de cet auteur. L’intrigue peut assez facilement se résumer. Tout se déroule entre fin 1959 et début 1960 à Jérusalem. Un étudiant hirsute et barbu âgé de 25 ans et prénommé Shmuel, ayant perdu à la fois sa fiancée (qui le plaque pour un autre) et l’allocation mensuelle que lui versait son père, décide d’interrompre ses études. Peu de temps plus tard, il tombe sur l’annonce d’un vieil homme cherchant « un homme de compagnie ». Shmuel se présente et est engagé: Son travail consistera simplement à faire la conversation tous les soirs avec l’instigateur de l’annonce qui s’appelle Wald. Avec lui, réside une mystérieuse et belle femme prénommée Atalia dont on découvre, au fil du récit, qu’elle est la veuve du fils de Wald (mort au combat pendant la guerre d’indépendance de 1948) et la fille d’un certain Shealtiel Abravanel (qui fut considéré, en Israël, comme un traître à cause de ses idéaux de paix et de ses liens amicaux avec des Arabes). La complexité du roman d’Amos Oz provient de ce que, en prenant appui sur ses personnages, sur les liens qui existent ou ont existé entre eux, sur leurs évolutions – Shmuel ne tarde pas à tomber amoureux d’Atalia, qui est pourtant bien plus âgée que lui -, l’auteur aborde, non sans érudition et subtilité, divers thèmes dont, en particulier, celui du traître. Une grande partie du roman, se fondant sur les discussions des personnages et leurs recherches, s’interroge sur la figure du traître. Celui-ci apparaît, tout particulièrement, sous les traits de deux personnages: Shealtiel Abravanel, dont j’ai déjà parlé et qui s’est opposé aux choix politiques de Ben Gourion, Shealtiel qui fut rejeté presque unanimement parce qu’il était considéré comme un rêveur ayant trahi sa patrie, et Judas Iscariote, celui qu’on méprise, le traître par excellence sur qui s’est fondé l’antisémitisme de générations de chrétiens. Car, si Shmuel a pris la décision d’abandonner ses études, il n’en continue pas moins de s’interroger au sujet de Jésus et de son disciple Judas. Et il émet des hypothèses: l’Iscariote était-il vraiment le traître qu’on se plaît à détester et qui fut représenté dans l’iconographie comme la caricature du Juif perfide?

Amos Oz n’est certes pas le premier écrivain à s’emparer de la figure du traître, à s’interroger à son sujet en se référant à celui qui semble en être l’archétype. Bien évidemment, le romancier se plaît à malmener les idées toutes faites. Les hypothèses qu’il formule à propos de Judas ne sont d’ailleurs pas totalement nouvelles. Dès le IIe siècle, un écrit apocryphe (« L’Evangile selon Judas ») estimait que, de tous les disciples, l’Iscariote était le seul à avoir vraiment compris qui était Jésus. Je ne sais si Amos Oz a eu connaissance de ce récit, car il ne le cite pas dans son roman. Toujours est-il que, depuis longtemps, l’on s’interroge à propos de Judas et que l’on n’a sans doute pas fini de le faire. Amos Oz, par le biais d’un roman qui est aussi une méditation et une réflexion sur le thème de la traîtrise, y contribue à sa manière et il le fait avec intelligence. Quoi qu’on pense des hypothèses qui sont formulées dans ce livre, on n’en est pas moins interpellé et dérangé dans ses certitudes ou ses idées toutes faites. Personnellement, j’ai fait depuis longtemps ce choix de préconiser davantage les écrits qui nous interrogent, voire qui nous déstabilisent, plutôt que ceux qui se contentent de nous conforter dans ce que nous croyons (ou croyons croire) déjà! De ce point de vue, outre ses indéniables qualités littéraires, le « Judas » d’Amos Oz apparaît comme des grands romans de cette rentrée littéraire.

9/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160924 – Cinéma

JUSTE LA FIN DU MONDE

un film de Xavier Dolan.

Cela fait douze ans que Louis (Gaspard Ulliel), jeune écrivain de théâtre, n’a pas renoué avec les membres de sa famille autrement qu’en envoyant fidèlement à chacun une carte postale à la date de son anniversaire. Mais à présent, ce qu’il lui faut leur annoncer est d’un autre registre et d’une gravité telle que cela ne peut se dire, lui semble-t-il, que de vive voix, en allant les voir : le jeune homme est gravement malade et il est condamné à mourir prochainement. Le voici donc qui débarque chez les siens. Tous sont présents : la mère (Nathalie Baye), sa sœur Suzanne (Léa Seydoux), son frère Antoine (Vincent Cassel) et sa belle-soeur Catherine (Marion Cotillard) qu’il n’avait encore jamais rencontrée.

Ces retrouvailles, bien sûr, si elles sont inaugurées par des étreintes et des exclamations, n’ont rien cependant ni de paisible ni de serein. Chez ces gens-là, pour reprendre l’expression de Jacques Brel, la tension est quasi permanente, presque palpable, et les relations plutôt conflictuelles. Certes Suzanne et, davantage encore, Catherine, ne manquent ni de bienveillance ni d’attention, mais la mère apparaît fantasque, imprévisible, et le frère sanguin, s’irritant de la moindre parole qui, pour une raison ou une autre, lui paraît futile. Dans ce jeu complexe de relations, dans le réseau contradictoire des gentillesses et des méchancetés mâtiné de maladresses, comment faire entendre une parole de vérité, comment se livrer à des aveux ? Entre les conflits qui n’ont pas besoin de grand chose pour s’exprimer autrement que de manière latente, y a-t-il place et pour une véritable confession et pour une parole de miséricorde ? Peut-être, semble nous dire ce film, le pardon n’est-il qu’un oiseau échappé du temps et qui, malgré sa grâce, ne peut plus rien d’autre que de se cogner dans les murs et dans le plafond ?

Adapté d’une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce et venant à la suite d’un de ses chefs d’oeuvre (« Mommy »), ce nouveau film de Xavier Dolan pourrait être facilement qualifié de mineur, mais ce serait sans doute se méprendre. Le cinéaste s’est manifestement approprié sa source théâtrale au point de lui donner un ton et des couleurs qui sont propres à son univers. On y retrouve aisément son style. Le cinéaste use d’une abondance de gros plans, prenant le risque d’une apparence de monotonie, mais c’est pour mieux scruter chaque trait des visages et chaque regard et, loin d’être assommant, le film en devient fascinant. Xavier Dolan sait d’ailleurs parfaitement rompre l’apparente uniformité de ses scènes en osant quelques-unes de ces belles envolées lyriques dont il a le secret. Mais le plus fort et le plus émouvant de ce film, ce sont les regards. C’est un film qui s’appuie sur les regards. Et, paradoxalement, puisqu’on a affaire, à l’origine, à une pièce de théâtre, ce sont les scènes muettes qui m’ont paru les plus intenses et les plus belles : rien que par leurs regards, les personnages en disent plus que par toutes leurs paroles : ainsi les regards qu’échangent Louis et Catherine au début du film, celui de Louis étreignant sa mère, celui de Louis encore fixant une scène à travers des persiennes, etc. Il convient de dire enfin que le film est servi par la crème des acteurs et actrices d’aujourd’hui. Mais encore faut-il leur offrir une mise en scène inventive et attractive, ce que réussit brillamment, une fois de plus, le jeune prodige québecois Xavier Dolan.

8,5/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160921 – Cinéma

BROOKLYN VILLAGE

un film de Ira Sachs.

C’est par un simple appel téléphonique que Jake (Jacob de son vrai prénom), un adolescent de 13 ans, apprend la mort de son grand-père. Déjà, dès le début du film, cette scène en donne le ton : le réalisateur préfère la nuance et la subtilité plutôt que les grands effets. Car si c’est par le truchement d’un appel téléphonique qu’est révélé à Jake ce décès, c’est, pour le réalisateur, une manière d’indiquer, l’air de rien, le peu de proximité qui subsistait entre le défunt et ses descendants. Toujours est-il que les parents de l’adolescent en profitent pour déménager et s’installer dans l’appartement de Brooklyn où résidait l’aïeul et dont ils héritent. D’abord mécontent, Jake ne tarde pas à se satisfaire pleinement de ce changement de cadre de vie qui signifie pour lui la naissance d’une amitié.

Son nouvel ami, un garçon de son âge, se prénomme Toni et il est le fils de Leonor, une couturière qui tient boutique juste au-dessous de l’appartement où il habite désormais. On ne tarde pas à apprendre que c’est le défunt grand-père qui avait accueilli, pour un loyer des plus modestes, l’humble retoucheuse de vêtements. Entre les deux garçons, nonobstant leur différence de classe sociale, naît et grandit une amitié qui semble indéfectible. Jake est beaucoup plus introverti que Toni, mais qu’importe, tous deux partagent le même désir, celui d’être admis dans une prestigieuse école où pourront s’épanouir leurs talents d’artistes.

Cette belle amitié, si, dans un premier temps, elle semble parfaitement convenir et à Brian, le père de Jake, et à Leonor, elle n’en devient pas moins, au fil du temps, à leurs yeux, de plus en plus embarrassante et incongrue. C’est qu’un élément nouveau intervient : Brian, du fait de la précarité de son emploi (il est comédien) et de la pression exercée par sa sœur, en vient à exiger de Leonor le paiement d’un loyer beaucoup plus conséquent que celui qu’elle versait jusque là. Pour la modeste couturière, bien évidemment, une telle demande est impossible à honorer.

Ira Sachs, sans jamais s’appesantir sur l’aspect dramatique de son récit, montre néanmoins parfaitement, par petites touches, comment s’agrandit la cassure qui sépare le monde des adolescents de celui des adultes, leurs parents. Le réalisateur se garde bien, cela dit, d’accabler ses personnages, il ne manie pas la caricature, mais, avec délicatesse, il montre que, même chez Brian, homme qui n’a rien d’un monstre, ce sont les impératifs économiques qui l’emportent sur tout le reste. « Nul ne peut servir deux maîtres », comme il est dit par Jésus dans l’Evangile (Lc 16, 13). L’amitié de deux adolescents, malheureusement, ne pèse pas bien lourd sur le plateau de la balance quand, de l’autre côté, s’impose le poids de l’argent. Ce film poignant et délicat en est l’illustration.

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160909 – Cinéma

FRANTZ

un film de François Ozon.

Librement inspiré d’une pièce de Maurice Rostand déjà adaptée au cinéma par Ernst Lubitsch en 1932 sous le titre de « Broken Lullaby », le nouveau film de François Ozon s’en démarque toutefois suffisamment pour en faire une œuvre originale et singulière, un chef d’oeuvre de finesse et d’émotion dont les thèmes entremêlés nous interrogent et nous bouleversent : celui du conflit et du pardon et celui de la vérité et du mensonge, ce thème-ci étant récurrent chez le cinéaste qui l’a abordé dans plusieurs de ses films (« Jeune et jolie » et « Une nouvelle amie » par exemple). Mais, même si j’ai déjà eu bien des fois l’occasion d’en souligner les mérites, jamais encore l’art de François Ozon ne m’avait autant enthousiasmé que dans ce nouveau film dont il faut souligner tous les aspects : scénario, mise en scène, photographie, musique et jeu des acteurs et actrices, en insistant sur celui de Paula Beer (sans aucun doute la révélation du film).

Dix ans après une œuvre remarquable intitulée « Angel », c’est la deuxième fois que François Ozon signe un film en costumes. L’action démarre dans une cité d’Allemagne (Quedlinburg) en 1919. Les plaies de la Grande Guerre sont encore vives et c’est peu dire que les habitants de cette ville ne voient pas d’un bon œil séjourner chez eux un jeune homme venant de France et prénommé Adrien (Pierre Niney). Que peut-il bien venir faire là ? Pour Anna (Paula Beer), qui vient chaque jour entretenir la tombe de Frantz Hoffmeister, son fiancé mort au combat, la surprise est encore plus grande, puisqu’elle découvre que le Français, lui aussi, vient se recueillir au cimetière et pleurer le même disparu. Intriguée, elle ne tarde pas non seulement à faire sa connaissance mais à l’introduire chez les parents du défunt. Hostile dans un premier temps (« Chaque Français est l’assassin de mon fils ! », dit-il), le père de Frantz ne tarde pourtant pas à s’amadouer. Si ce Français a réellement connu et fréquenté leur fils, avant la guerre, au point d’en être l’ami, les Hoffmeister ne demande pas mieux que de se consoler un peu en l’écoutant en faire le récit. « N’ayez pas peur de nous rendre heureux », lui demande même la mère de Frantz.

Peut-il vraiment donner du bonheur à ces gens ? Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’Adrien se trouve pris dans un jeu affectif qu’il n’avait sans doute pas prévu. Et pour ce qui est de raconter, il raconte : son amitié avec Frantz, leur passion commune pour le violon, une visite au Louvre qu’ils firent ensemble, etc, etc. Comment s’arrêter quand on s’est laissé entraîner dans un discours mensonger, comment ne pas en rajouter encore et encore, d’autant plus qu’on a affaire à des personnes meurtries que ces paroles apaisent ?

En fait, et c’est une des grandes idées de scénario de ce film, le spectateur est amené à assister, en quelque sorte, à un transfert de la parole mensongère d’une personne à l’autre. Quand, n’en pouvant plus, Adrien se décide à tout révéler à Anna, c’est elle qui devient comme la dépositaire des propos mensongers et qui se doit, d’une certaine façon, de les entretenir et même de les alimenter. C’est d’ailleurs, curieusement, à la faveur d’une confession que le film bascule, en son milieu, Anna en devenant dès lors le personnage principal bien plutôt qu’Adrien. Le prêtre qui l’entend au confessionnal l’absout des paroles mensongères qu’elle a commencé de proférer (« Dire la vérité, affirme le confesseur, ne ferait qu’apporter davantage de souffrance et davantage de larmes ! ») et l’invite à accorder son pardon à celui qui l’a entraîné sur cette voie.

Munie de la force du sacrement, c’est, après Adrien qui était venu en Allemagne chercher la tombe de son « ami », au tour d’Anna d’entreprendre un voyage en France en quête d’un jeune homme qui n’a même pas laissé de véritable adresse. Ce voyage, qui pourrait être éprouvant pour la jeune fille, car elle découvre, étape par étape, des vérités qui ne sont pas très belles (ou qui ne sont, en tout cas, pas celles qu’elle était en droit d’espérer), ce voyage s’avère, en fin de compte libérateur. Anna, qui se trouve contrainte de mentir aux Hoffmeister, Anna, qui pourtant est le seul personnage du film connaissant la vérité tout entière (dans la mesure où on peut la connaître), Anna éclaire tout le récit d’une présence à la fois souffrante, apaisante et pardonnante.

On n’en finirait pas d’énumérer les nombreuses qualités de ce film et toutes les subtilités de sa réalisation. J’en relèverai simplement trois. D’une part, il est intéressant de noter la finesse de la réalisation du point de vue de la photographie. L’essentiel du film est tourné en noir et blanc, ce qui se justifie pleinement pour une œuvre de cette sorte, mais quelques scènes, par contraste, sont dotées de couleurs. Il s’agit surtout de scènes heureuses (même si le bonheur qu’elles donnent à voir n’est, en fin de compte, que mystification) et les tons en sont pâles, un peu comme ceux d’un vieux livre d’images aux couleurs défraîchies dont on feuilletterait les pages. Aucun de ces passages du noir et blanc à la couleur et inversement ne m’a semblé ni ostentatoire ni artificiel, bien au contraire. Chacun d’eux s’appuie finement sur un tournant du récit. D’autre part, il faut relever combien les thématiques abordées dans ce film apparaissent pertinentes à l’heure actuelle. Bien qu’on ait affaire à un film d’époque, tout y parle aussi, en filigrane, d’aujourd’hui, et nous renvoie à nos propres angoisses, nos propres malaises, nos propres questionnements. Que dire, par exemple, des accents de patriotisme exacerbé qui se manifestent, à plusieurs reprises, au cours du film, tant du côté allemand que du côté français ? Il n’est pas question, bien sûr, de dénigrer le patriotisme en tant que tel, mais comment ne pas être pris de malaise quand celui-ci n’est mis en avant que pour justifier une xénophobie latente et qui n’ose pas ou plus (encore) se montrer à visage découvert ? Pour moi, en tout cas, cela ne fait pas de doute, et ce film, dont l’action se situe en 1919, nous interroge, nous, Européens et Français de 2016, de manière bien plus intelligente et plus pertinente que des films tapageurs (et moralement douteux) comme « Nocturama » et « Divines » (qui, tous eeux, viennent de sortir sur nos écrans mais que je ne recommande nullement!). Enfin, mais il est impossible de tous les énumérer, il convient de souligner combien ce film de François Ozon offre de scènes ou de plans à la fois simples, subtils et forts émotionnellement. Comme tous les grands cinéastes, Ozon n’éprouve jamais le besoin de s’encombrer d’explications : un plan rapide, un reflet sur la vitre d’un train par exemple, nous font comprendre plus de choses que toutes les explications du monde. Et quand, parmi tant d’autres scènes superbes et poignantes de ce film, Anna récite un célèbre poème de Verlaine (« Chanson d’automne »), ce plan si simple et si beau nous étreint irrésistiblement le cœur et les entrailles. Le cher poète Verlaine, dont Anna reçoit un peu plus tard un recueil de poèmes choisis, éclaire de sa douce lumière ce grand et beau film (comme Rimbaud qui offrait une des clés de lecture de « Jeune et jolie », un autre film de François Ozon). Quoi qu’il en soit, pour moi pas de doute : « Frantz » est d’ores et déjà l’une des grandes révélations cinématographiques de cette année 2016.

9/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160901 – Cinéma

LE FILS DE JEAN

un film de Philippe Lioret.

Etre informé au même moment de l’identité de son père et de son décès, c’est ce qui arrive à Mathieu (Pierre Deladonchamps), un jeune cadre français à qui l’on annonce par téléphone que son père, dont il ignorait tout, est québecois et qu’il vient de périr accidentellement dans un lac. Pour Mathieu, pas d’hésitation, il lui faut se rendre sur place, d’autant plus que le défunt lui a légué un colis. Arrivé à Montréal, il est accueilli par Pierre (Gabriel Arcand) qui se présente comme un médecin ami de son père. Le premier contact, néanmoins, n’a rien de très chaleureux. Pierre recommande surtout à Mathieu de ne rien révéler de son identité ni à la veuve ni aux deux enfants de cette dernière (qui seraient donc ses demi-frères).

Etonné, Mathieu n’en fait pas moins la connaissance de ceux-ci, ainsi que de l’épouse de Pierre et de leur fille, tout en se faisant passer pour un ami français de passage au Canada. Petit à petit, insensiblement, les relations entre toutes ces personnes évoluent. Tandis qu’il participe à la vaine recherche du corps du noyé dans le lac, Pierre découvre que ses supposés demi-frères révèlent pour l’un un tempérament de buveur irascible et pour l’autre, derrière des apparences vertueuses, un caractère guidé par des considérations bassement matérielles. La question de l’héritage entraîne leur querelle.

En fait, grâce à des petits signes, grâce à des paroles et à des gestes, entre autres à cause de l’héritage qui lui a été transmis (qui n’est rien de moins qu’un tableau de grand prix), Mathieu devine que tout n’a pas été dit, loin de là. Il faut du temps et de la confiance pour que la vérité affleure derrière les faux-semblants.

Tout l’art de Philippe Lioret, c’est de nous faire avancer, nous les spectateurs, vers la vérité au même rythme que les personnages. Nous n’avons rien de plus que Mathieu, juste un visage qui inspire la confiance, un regard pur, une perception du cœur, pour percevoir ce que dissimulent les non-dits. Il faut se contenter des seuls signes que sème chichement Pierre (admirablement joué par Gabriel Arcand) pour deviner ce que cachent ses apparences de bourru. Ce film, c’est peut-être par excellence le film qui invite à ne pas se fier à ses premières impressions, à ne pas se contenter de ce que l’autre veut montrer de lui-même. Avec le temps se révèlent d’autres aspects des personnes que ceux qu’on croyaient déjà connaître et les secrets enfouis se devinent.

Pour réussir un film de cette sorte, il convient de faire preuve de beaucoup de subtilité et de faire appel à des acteurs capables de transmettre des émotions sans les exagérer mais en les faisant cependant percevoir. Philippe Lioret, dont la filmographie, bien qu’inégale, comptait déjà deux très bons films (« Je vais bien, ne t’en fais pas » et « Welcome »), réussit ici parfaitement cette performance. Et il est servi par des acteurs d’excellence. Le seul visage de Pierre Deladonchamps dans le rôle de Mathieu en dit plus que tous les discours. Avec de tels acteurs (et actrices, ne les oublions pas), nul besoin de surligner, un simple regard ou un simple geste suffisent pour transmettre les émotions. Et dans « Le Fils de Jean », de ce point de vue, tout est parfait.

8/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160830 – Littérature

LES ENFANTS JÉROMINE

un roman de Ernst Wiechert.

Il y a à peu près 45 ans, au temps joli (?) où j’étais collégien, mon professeur d’allemand avait fait traduire aux élèves de ma classe un extrait des « Enfants Jéromine » de Ernst Wiechert tout en ne tarissant pas d’éloges sur les très grandes qualités de ce roman. Il faut croire que ces propos s’étaient logés dans un coin quelconque de mon cerveau puisque, il y a quelques semaines, en voyant ce livre sur l’étal d’une librairie, je m’en suis souvenu. Et je me suis dit qu’il était grand temps, après toutes ces années, de le lire enfin, ce roman, et de vérifier par moi-même si le dithyrambe de mon ex-professeur était justifié.

Aujourd’hui, l’ayant lu (et c’est un roman de plus de 1000 pages), je peux dire que oui, en effet, il s’agit bel et bien d’un chef d’oeuvre de la littérature. Et j’ajoute qu’il faudrait redonner toute sa place au très grand écrivain que fut Ernst Wiechert.

« Les Enfants Jéromine », achevé d’écrire en 1946, se divise en deux parties, la première très dramatique et très sombre, la deuxième beaucoup plus lumineuse bien qu’il y soit question de la montée du nazisme et de l’instauration de son effroyable régime.

L’ensemble du roman se déroule durant la première moitié du XXe siècle, essentiellement à Sowirog, un petit village allemand sis au coeur d’une forêt proche de la Pologne. C’est là que vit (ou que survit) la famille Jéromine. Le père, charbonnier de son métier, gagne juste de quoi nourrir ses sept enfants. La pauvreté, voire la misère, sont le lot commun de la quasi totalité des habitants du village. Dans la première partie du roman, Wiechert relate essentiellement cela, les dures conditions de vie de la famille Jéromine et des autres familles du bourg, les famines, les maladies, la mort. Cette dernière est omniprésente, et bien davantage encore lorsque survient la grande guerre. Le ton du livre confine au désespoir. Le pasteur du village est si ébranlé par les tragédies qui frappent ses ouailles qu’il en perd la foi.

Mais au cœur de cette désespérance commence à poindre une lumière, ce que développe la deuxième partie du roman. On y suit la destinée et les choix de vie de Jons, le benjamin des enfants Jéromine. L’instituteur du village s’étant pris d’affection pour lui et croyant en ses dons, il réussit à l’envoyer à la ville pour y faire des études. Jons a la chance de rencontrer des guides, parmi lesquels, tout particulièrement, un juif du nom de Lawrenz. Car le garçon réussit si bien dans ses études qu’il entreprend de devenir médecin. Ayant passé brillamment ses examens, se pose pour lui la question de son orientation. Tout le monde le voit déjà chirurgien de renom, mais Jons, guidé par son mentor et gardant le souvenir de son enfance, de son père qui lui lisait la Bible, de la misère sévissant à Sowirog, fait le choix du retour à son village. Plutôt que d’être un grand médecin gagnant somptueusement sa vie, il préfère être le médecin des pauvres, de ceux qui n’ont jamais eu qui que ce soit pour les secourir quand ils étaient malades. C’est ce que raconte la fin du roman, tout éclairée par de belles figures (celles de Jons, de Lawrenz et de plusieurs autres habitants du village). Paradoxalement, par contraste, survient au même moment la montée inexorable du nazisme. La menace est là, grondante, de plus en plus présente, elle tue, mais la plupart des habitants de Sowirog ne pactise pas avec elle.

Ce grand roman est aussi, il faut le préciser pour finir, tout imprégné de Bible, de foi chrétienne, de recherche de Dieu. On peut dire, me semble-t-il, que la première partie du roman, sombre et désespérée, est celle de l’absence ou du silence de Dieu (le pasteur de Sowirog perd la foi, je l’ai dit), tandis que la deuxième partie est celle de la foi retrouvée, ou en tout cas d’un chemin de foi à nouveau possible.

Même lorsqu’on le lit dans une traduction française, on perçoit que le roman est doté d’un style et d’un ton qui lui sont propres et qu’on a affaire à un grand écrivain. Ce n’est pas un roman facile à lire, il faut faire un effort de lecture pour en venir à bout, rien à voir avec les guimauves d’un Paulo Coelho par exemple, mais cet effort est largement récompensé. Mon seul regret, c’est d’avoir attendu si longtemps (45 ans!) pour le découvrir !

9,5/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160818 – Cinéma

Cette comédie sympathique et tendre, pleine d’humour, restera malheureusement le dernier film de Solveig Anspach, décédée peu après sa réalisation.

20160817 – Cinéma

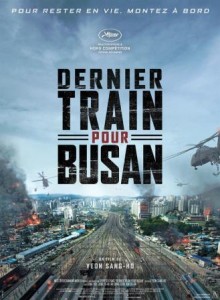

DERNIER TRAIN POUR BUSAN

un film de Sang-Ho Yeon.

Quand on me questionne sur mes goûts de cinéphile, quand on me demande quels genres de films j’aime, je réponds: « Tous les genres ». Il n’y en a pas un que je rejette totalement, j’aime aussi bien les films d’aventure que les comédies musicales, les westerns que les mélodrames, les comédies que les films noirs, etc, etc. Chaque genre a été magnifié par des chefs d’oeuvre et, dans chaque genre aussi, on trouve pas mal de navets. Le seul genre pour lequel je n’ai vraiment pas beaucoup d’attirance, c’est celui du cinéma d’horreur. Les films de zombies, par exemple, ça ne me dit rien du tout. Mais je suis toujours prêt à réviser mes points de vue et à remettre en cause mes à priori si l’occasion m’en est offerte.

Donc, je suis allé voir ce film coréen, parce qu’il bénéficiait de critiques favorables, mais sans trop savoir qu’il y serait question de zombies. Eh bien, en fait de zombies, de scènes d’horreur, de plans gore, j’ai été servi. Et pourtant, surprise!, ce film, par bien des côtés, a su me séduire. Non pas à cause des scènes les plus horrifiques, mais parce que le réalisateur a su tirer partie d’un excellent scénario mettant en valeur les quelques personnes qui essaient de survivre, d’échapper à la contamination qui ferait d’eux, à leur tour, des zombies.

Plusieurs de ces personnages sont très attachants, en particulier un père et sa fille, ainsi qu’une femme enceinte accompagnée de son mari. Parmi le groupe des survivants, pris au piège dans un train pendant une grande partie du film, on trouve de tout: des égoïstes et des lâches, mais aussi des altruistes et des hommes qui se changent en héros, allant même jusqu’à se sacrifier pour le salut d’autrui. En fin de compte, ce que ce film illustre, c’est qu’il n’y a de salut, non pas forcément pour tous mais au moins pour quelques-uns, que dans la solidarité et dans l’entraide. Pour un film de ce genre, je trouve que ce n’est pas si mal que de nous délivrer ce message. Quant au dernier plan du film, qui nous montre les rescapées de la catastrophe s’avançant dans un tunnel vers des soldats en armes, il est à la fois sublime et bouleversant, inoubliable!

Cela étant dit, je tiens à préciser encore que ce n’est pas un film à mettre sous tous les yeux: âmes sensibles s’abstenir, comme on dit! Ce film offre largement de quoi faire pas mal de cauchemars! Vous voilà tous avertis!

7,5/10

Luc Schweitzer, sscc.

20160729 – Cinéma

GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE

un film de Philippe Falardeau.

En cet été assombri par d’innommables folies meurtrières, il n’est pas interdit, le temps d’un film, de s’en aller sonder les arcanes de la vie politique et de la société canadiennes en compagnie du québecois Philippe Falardeau. Le voyage s’avère d’autant plus agréable que le ton choisi par le réalisateur appartient résolument au registre comique.